2022年10月6日に『なるほど図解 一冊目に読みたいDXの教科書』を出版した際の、出版のきっかけや苦労話を振り返ります。

今回は執筆に使ったツールをご紹介します。

目次

書籍を執筆する手段はすべてクラウド(Google Workspace)に集約

書籍の執筆と聞くと、原稿用紙に万年筆で時間をかけて文字を埋める作業を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、アナログな手法では文章や段落の入れ替えはおろか、細かい修正や用語の一括置換も困難です。また、原稿用紙を常に持ち歩かなければ、外出先で執筆を続けることもできません。

パソコン上のWordなどのアプリケーションで入力すれば前述の問題は解消できますが、自分のPCを持っていないときやスマホでメモを残したいとき、あるいは複数人で同時に校正や編集作業を行うときには、クラウド上で原稿を管理するのが最適です。そこで今回は、業務でも利用しているGoogle Workspaceで全データを一元管理し、執筆作業を進める方針を採りました。

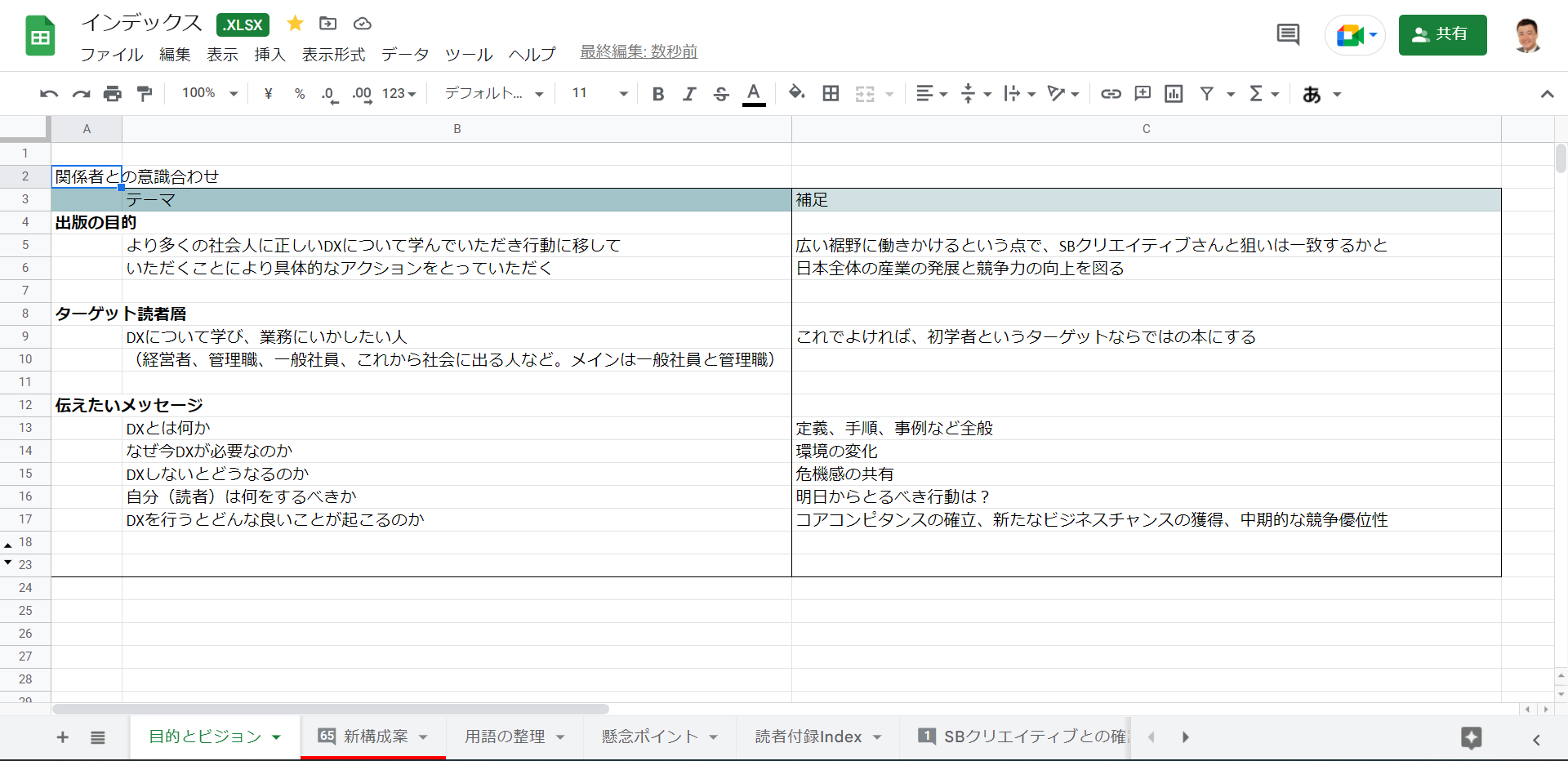

Google Spreadsheetでインデックスを管理

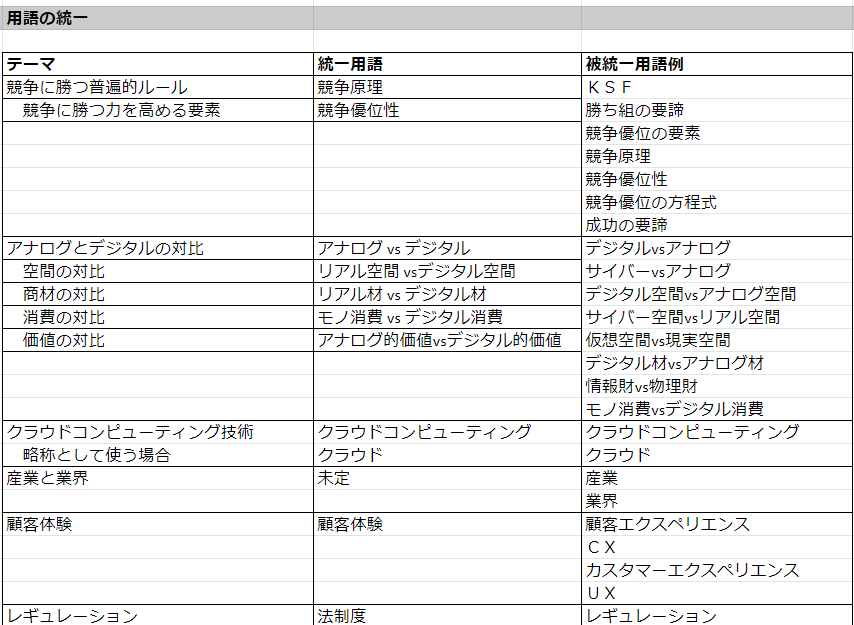

Google Workspaceの中でも特に活用したのがGoogle スプレッドシートです。メンバーごとにアクセス権限や編集権限を設定し、関係者との定期ミーティングや各種情報整理の際には、必要に応じてシートを追加して記入・更新を行いました。バージョン管理は自動で行われるため、日付をファイル名につけて保存し直す手間も一切ありません。

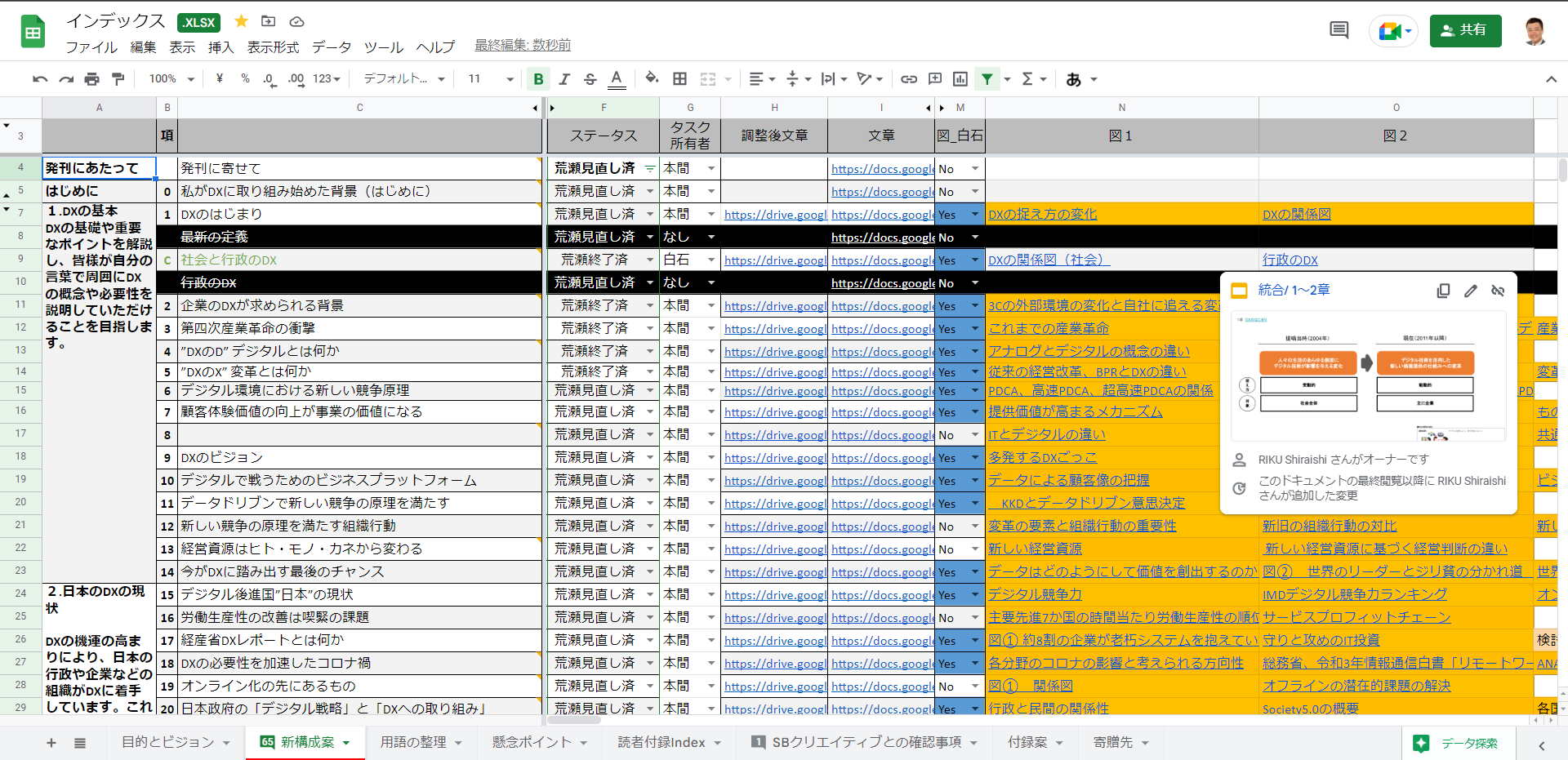

最も頻繁に使用したシートは「新構成案」です。最初に「構成案」というシートを作成し、章立てや項目の順序、各章で伝えたい内容を何度も推敲しました。関係者との協議を経てタイトルや順序が何度も変更され、全体構成が大幅に見直されることもありました。その結果、「構成案」から「新構成案」へ移行し、現在はこちらが最新版となっています。

このシートでは、章や項目の構成に加え、ステータス(執筆状況)やタスク管理、原稿そのものの管理も行いました。文章は Google ドキュメント、図版は Google スライドで作成し、各項目ごとに本シートへリンクを貼り付けています。上記画面では特定の図の箇所にマウスオーバーしており、そのリンク先に描かれた図がプレビューされている状態です。

Google Documentで原稿執筆(メリットとデメリット)

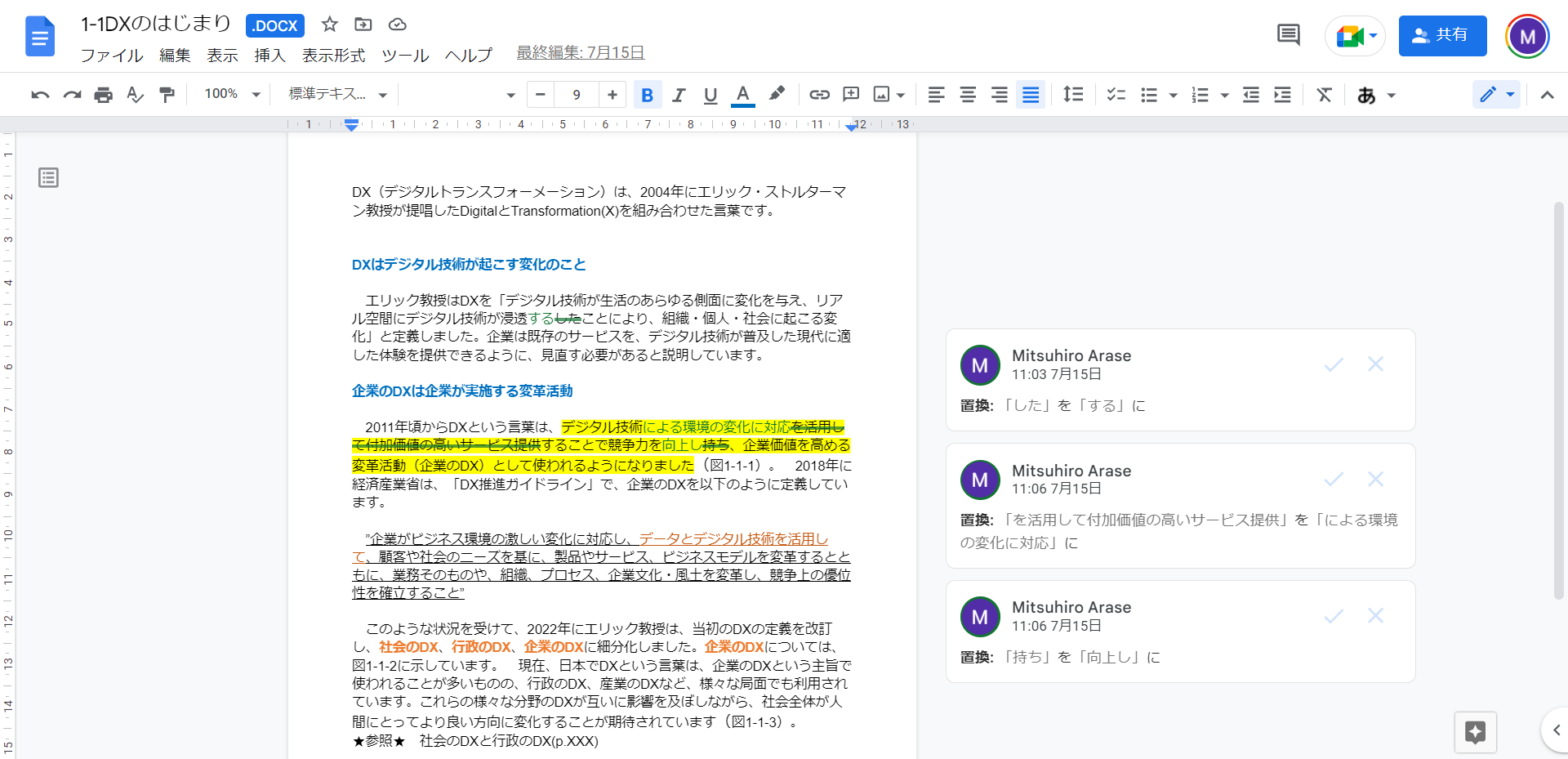

これらのツールにより、執筆コンテンツ全体の管理はシンプルになり、関係者が必要に応じて修正や分担、コメントの追加をスムーズに行うことができました。前述の Google ドキュメントでは、コメントが付けられるとメンションされた人にアラートが届き、対応が必要な箇所がすぐに把握できました。これらのツールのおかげで、原稿を多面的に見直したり何度も修正を加える負荷を大幅に軽減できました。

今回はページごとにファイルを分割して執筆する方式を採用しました。つまり、ページ数と同数の原稿ファイルを作成しています。この方法のメリットは、構成案のインデックスを並び替えるだけで、原稿自体を手を加えずに順序を変更できる点です。そのため、各ページ原稿には章や項の番号を入れず、並び替え後に番号を振り直す手間が省けるようにしました(画面上では後から番号が振られています)。しかし、このメリットにはデメリットもあり、書籍全体をまたいだ一括置換ができないため、例えば「アマゾン」を「amazon」に統一するといった変換作業は、ファイルを分割したことで困難になりました。

また、Google ドキュメントは文字数を自動カウントしてくれるのが便利でしたが、デフォルトで文字数を常時表示できないのは残念でした。

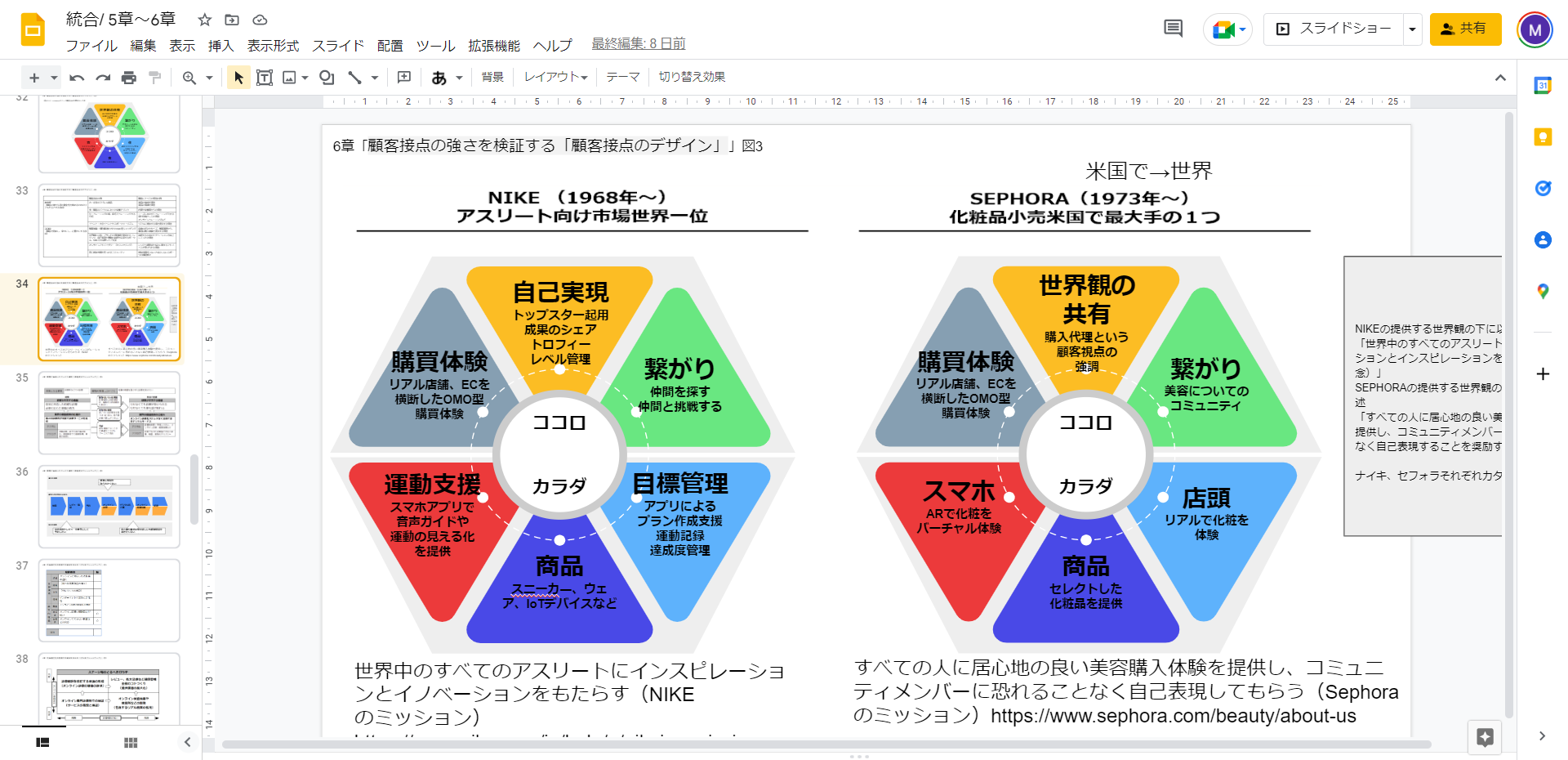

Google Slideでポンチ絵を作成

ポンチ絵は Google スライドで作成しました。当初、出版社の方からは手書きのラフ画を提出すればデザイナーが図を起こしてくれると伺っていました。しかし、稚拙な手書きでは意図が伝わりにくいものが多かったため、一部は手書きのままお渡ししたものの、ほとんどの図は Google スライド上でラフを作成し、デザイナーに仕上げを依頼する手順を取りました。これらのスライドは講演や研修資料にも転用できるため、作成して無駄になることはありませんでした。

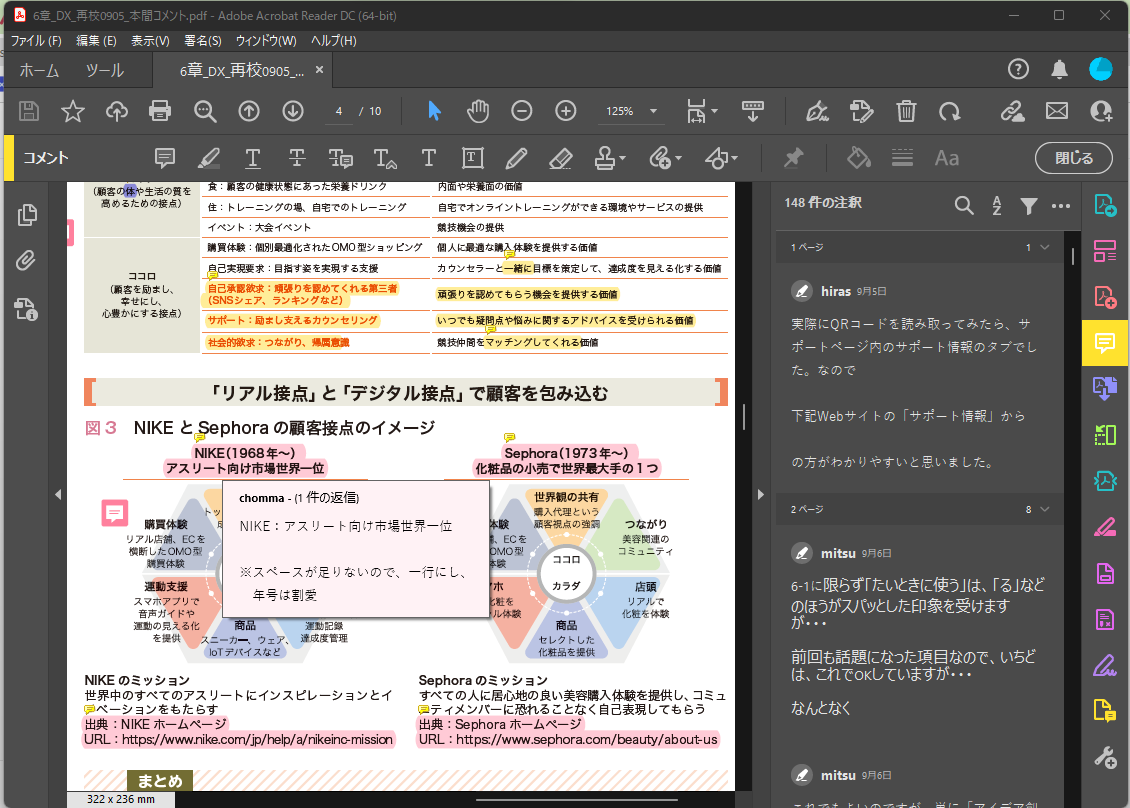

Adobe Acrobat Reader DCで校正

原稿が完成すると、校正が始まります。校正では、文章とデザイナーが作成した図が一体化した紙面イメージが初めて提示され、言葉の統一やデザインバランスを確認しながら修正を進めます。編集者によると、本来は紙に印刷して手で赤を入れる作業が必要とのことでしたが、弊社には紙を使わない文化が根付いていたため、一度も印刷せずに済ませました。その代わり、Adobe Acrobat Readerでコメントを入力し、修正ファイルを編集者へ返送しました。これはクラウドではなくファイルのやり取りになるため、同時編集ができず、他のメンバーがチェックを終えてから私が確認するなど、タイミング管理が必要でした。深夜に誰が確認を終えたかを把握してから私が目を通すという、非常にタイトなスケジュールになりました。初校から再校へと進めましたが、初校で大幅に修正を入れてしまい、編集者にはご迷惑をおかけしました。やはり、原稿執筆段階でクラウド上で徹底的に修正を終え、次フェーズに移るべきでした。

苦労した点は、修正管理機能がないため、前回指摘した修正が反映されているか、さらに新たな修正点がないかを同時に確認しなければならないことです。特に前者のチェックは人為的に行うしかなく手間がかかりました。編集者は、私たちがPDFに入れたコメントを一つひとつ拾って紙原稿に赤入れしてくださり、こちらがデジタルからアナログへの変換をお願いしていた形になりました。

全体の感想

出版向けのクラウド専用ツールもありますが、今回は試用せず、普段慣れ親しんだツールで執筆しました。終盤にクラウド外でのファイルコメント方式に移行した際は、関係者全員の作業負荷が大きくなり、クラウド上で徹底的に仕上げる重要性を改めて痛感しました。次回執筆の際は、その書籍の特性に合わせて、より効率的な作業フローを検討したいと思います。

ただし、書籍は最終的に紙というアナログ媒体で出力されるため、どこかでデータをアナログに変換する必要があります。デジタルメディアとはまったく異なる制約について考える良い機会にもなりました。

ぜひ実際の書籍を手に取って、どのように仕上がっているかをご覧いただければ幸いです。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら