「デジタル(Digital)とは?」— ひと言でいえば、「情報を『0と1の数字(離散的な値)』で扱う考え方」です。対義語は「アナログ(連続的な値)」です。

このシンプルな概念が、私たちの生活やビジネスを根本から変えました。しかし、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進める上で、「デジタル」や「デジタル化」の意味を正しく理解できているかは、意外と見落とされがちな土台です。

本記事では、「デジタルとは何か?」という定義の核心から、アナログとの違い(図解と比較表)、ビジネスで必須となる「デジタル化(デジタイゼーション/デジタライゼーション)」の区別、そして質の高いデータ活用のための原則「FAIR」まで、DX推進の基礎知識を体系的に解説します。

目次

デジタルとは?意味をわかりやすく(定義)

デジタルとは?意味と定義

デジタル(digital)とは、連続的に変化する量を段階的に区切って「離散的な値(数字・符号)」で表す考え方です。対義語はアナログ(連続値)です。

デジタルの特徴は、データが複製しても劣化しにくく、高速・大量処理ができ、編集や統合が容易なことです。当研究所では、ビジネスにおけるデジタルを「情報(データ)が劣化せず、高速かつ大量に流通・加工・編集できる状態」と定義しています。業務効率化から新規事業の創出まで、デジタルの価値の源泉はこの特性にあります。

デジタルの語源と表記

語源はラテン語の「digitus(ディジトゥス)」で「指」を意味します。指を折って「1, 2, 3…」と数えるイメージがデジタルの原点です。日本語では「デジタル」と「ディジタル」の二通りがありますが、現在は「デジタル」が一般的です。

アナログとデジタルの違い(わかりやすく)

アナログとデジタルは、情報の表現形式と処理形式が違う

アナログとデジタルの違いは、情報の表現形式と処理方法の違いです。

アナログは温度や音のように変化が途切れず、電圧の高さや針の位置など連続のまま表現し、連続のまま処理します。 一方、デジタルはその連続した変化を「一定の間隔で測る(サンプリング)」「段階に区切る(量子化)」「数字に置き換える(符号化)」という流れで数字のデータに変えます。ここで扱うのは波形そのものではなく、0と1の記号の並びです。

違いを一覧表にまとめると以下のようになります。

| 項目 | アナログ (Analog) | デジタル (Digital) |

|---|---|---|

| 基本概念 | 連続的な量 | 離散的(とびとび)な値 |

| 表現方法 | 波形、針の位置、電圧など | 数字(0と1)、符号 |

| データの劣化 | コピーや時間経過で劣化する | 劣化しない (理論上完全に複製可能) |

| ノイズ影響 | 受けやすい(除去しにくい) | 受けにくい(修復が容易) |

| 時計の例 | 針が滑らかに動く時計 | 数字がパッと切り替わる時計 |

連続と離散とは:データの扱いをグラフでみる

アナログとデジタルのデータの扱いの違いの中心概念が「連続」と「離散」です。わかりにくい概念なのでグラフで補足します。

自然界で得られる音声などの情報は、連続的なアナログデータとして観測されます。しかし、このままではコンピュータで扱いにくいため、二進数で表されるデジタルデータに変換します。

アナログからデジタルへの変換(A-D変換)

アナログデータをデジタルデータへ変換することをA-D変換(Analog-Digital変換)と言います。A-D変換は、主に「標本化」と「量子化」の2ステップで行われます。

- 標本化(サンプリング)

アナログの連続的な情報(波形など)を、一定の時間間隔で区切り、その瞬間の値を取り出すことです。 - 量子化

標本化(サンプリング)で取り出した値を、決められた段階(目盛り)に当てはめ、最も近い値に置き換えます。この値を最終的に0と1の数字(符号)に変換します。

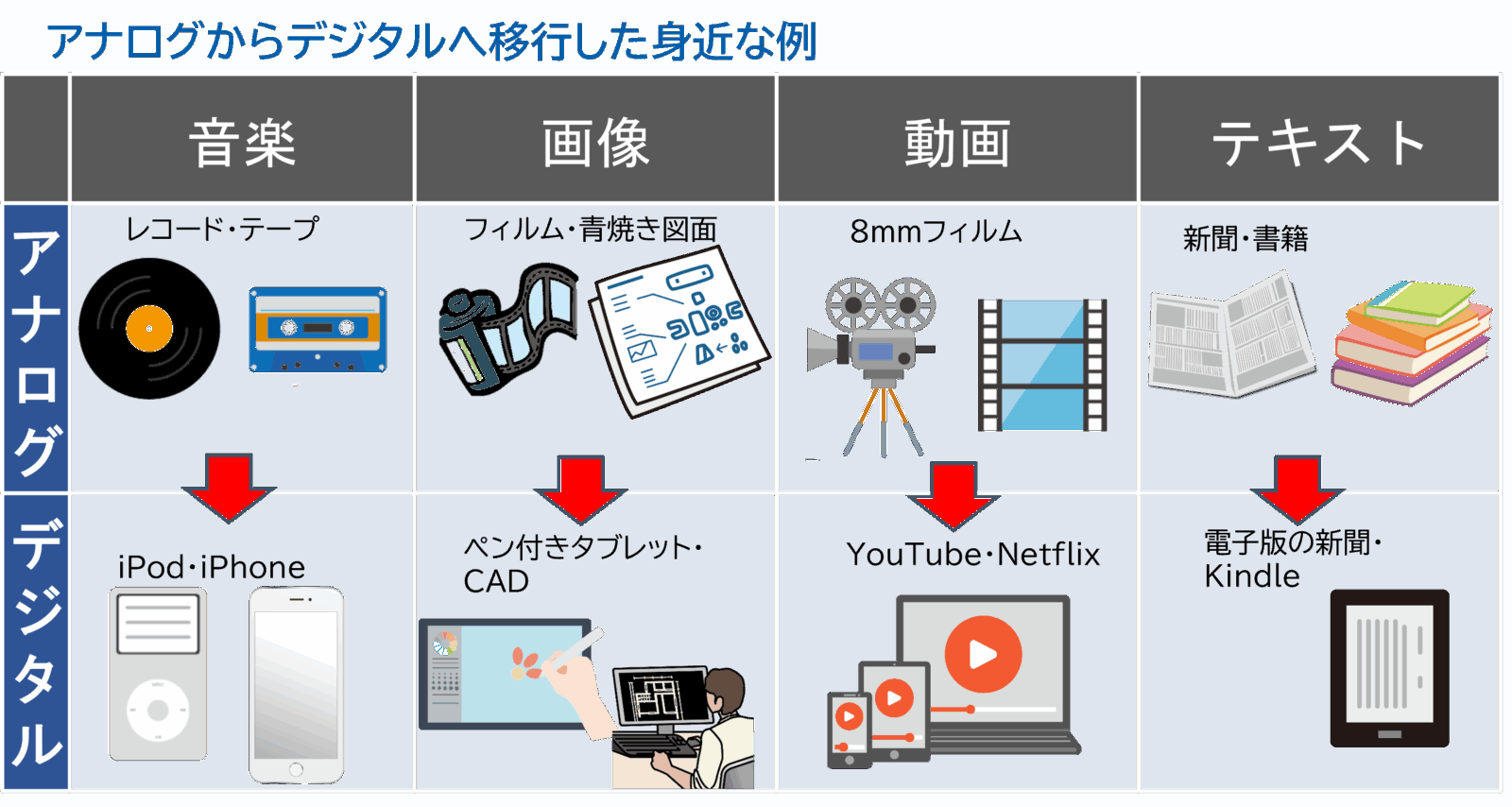

アナログからデジタルへ移行した身近な例

デジタル化によって、私たちの生活やビジネスはどのように変わったのでしょうか。代表的な4つの分野について、移行のプロセスを整理します。

4つの分野における進化のステップ

1. 音楽(レコードからストリーミングへ)

レコードやカセットを物理的に再生していたアナログ期から、CDというデジタル記録メディアを経て、現在はスマホでいつでも検索・視聴できる「体験」へと進化しました。

2. 画像(フィルムからスマートフォンへ)

フィルムを現像していた時代から、デジカメによるデータ保存、そして現在はスマホで撮影・加工・共有がすべてデジタル上で完結する「プロセス」へと変わりました。

3. 動画(8mmフィルムから配信サービスへ)

物理的なフィルムやDVDといった「モノ」の流通から、YouTubeやNetflixのように、ネットワーク越しにいつでもどこでも視聴できる「サービス」へと移行しています。

4. テキスト(紙の新聞・書籍から電子媒体へ)

紙という物理媒体での情報取得から、電子書籍やWebニュースにより、情報の検索・引用・共有が自由自在に行える「情報の再定義」が行われました。

このように、身近な例を振り返ると、デジタル化とは単なる「データの形式変更」ではなく、ビジネスプロセスや顧客体験そのものの変革を伴うことがわかります。この進化の度合いを体系的に整理したものが、次に解説する「デジタル化の3段階(3層モデル)」です。

デジタル化の3段階:デジタイゼーション・デジタライゼーション・DX

広い意味での「デジタル化」には、その進化の度合いによって3つの段階があります。これらを区別して理解することが、ビジネス変革の第一歩です。

デジタル化が進む3つのステップ

第1段階:デジタイゼーション(データのデジタル化)

アナログな情報をデジタル形式に変換する「部分最適」の段階です。

例:紙の帳票をスキャンしてPDF化、手書き伝票をCSVへ入力など。業務プロセス自体は変えず、情報の扱いだけをデジタル化します。

第2段階:デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)

デジタルデータを前提に、特定の業務プロセス全体を再設計する「全体最適」の段階です。

例:申請から承認、データ連携までをワークフロー化し、二重入力をなくすなど。組織内の効率を抜本的に高めます。

第3段階:DX(ビジネスモデル・組織の変革)

データとプロセス変革を土台に、ビジネスモデルや組織文化、顧客体験を刷新する「変革」の段階です。

例:製品の販売から、稼働データに基づいたサブスクリプション型サービスへの転換など。社外への価値提供のあり方を変えるのがDXの本質です。

「デジタル化」と「IT化」の違い

デジタル化とIT化は、似た言葉ですが、焦点が異なります。

IT化は「既存のやり方を前提に特定業務をツールで自動化・効率化」する発想。一方、デジタル化は「データ中心で全体の流れを組み直す」設計思想です。

また、手段(ツール)に着目するのがIT化、データの流れ(生成・流通・再利用)に着目するのがデジタル化、と押さえると区別しやすくなります。

- 対象範囲:IT化=個別業務・機能単位/デジタル化=エンドツーエンドのプロセス

- 出発点:IT化=現行手順を前提/デジタル化=データ前提で設計を見直し

- 設計の単位:IT化=システム機能・画面/デジタル化=データモデル・フロー・連携

- 成果のとらえ方:IT化=その業務の処理時間・作業負荷/デジタル化=全体リードタイム・再利用性・トレーサビリティ

例:経費精算で、IT化は既存の紙様式をWebフォームに置き換えること。デジタル化は、証憑データの取得から承認・会計連携・保管・検索までをデータ起点で再配置し、二重入力や属人手順が生じない設計にすること、という違いです。

デジタル化の整理としては、「デジタル化の種類」も合わせてご参照ください。

デジタルの特性(4つのメリット)

デジタルデータには、アナログにはない4つの決定的な利点があります。これらの特性を活かすことが、DX(デジタルトランスフォーメーション)を成功させる基盤となります。

1. 劣化しない(複製耐性・不変性)

アナログデータは、時間の経過やコピー(複製)を繰り返すことで必ず劣化しますが、デジタルデータは理論上半永久的に品質を保つことができます。

音楽、写真、公文書などを100%同じ状態で無限にコピーでき、長期間保存しても情報が失われません。この「不変性」が、データの信頼性を担保するデジタル最大の強みです。

2. 小型・大容量(集約と可搬性)

デジタルは物理的な実体を持たないため、膨大な情報を極めて小さなスペースに集約できます。

かつて大量のCDや分厚い紙の書類が必要だった情報も、現在では小さなメモリチップやクラウドストレージに保存可能です。物理的な管理コストを削減できるだけでなく、「いつでもどこでも必要なデータを取り出せる」という圧倒的な可搬性を実現します。

3. 加工・編集・統合が容易(再利用性・柔軟性)

デジタルデータは、元の情報を壊すことなく容易に加工・編集が可能です。

数値や画像の補正だけでなく、異なる種類のデータを組み合わせる(マッシュアップする)ことも簡単です。この特性により、単独のデータでは見えなかった新しい価値や洞察を、複数のデータを統合して分析することで生み出しやすくなります。

4. 高度な演算・検索が可能(価値の拡張性)

コンピュータによる高速な演算処理ができるため、膨大な情報から必要なものを瞬時に探し出したり、翻訳や要約を行ったりすることが可能です。

近年ではAI(人工知能)を活用した高度なデータ活用も、この「デジタルデータであること」が前提となっています。情報をただ保存するだけでなく、価値を能動的に拡張できる点がデジタルの本質的なメリットです。

なぜ今、企業はデジタル化に取り組むのか?(目的と重要性)

「デジタル」の定義を理解した上で、次に知るべきは「なぜ今、多くの企業がデジタル化を急ぐのか」というビジネス上の目的です。

この目的は、後ほど詳しく解説する「デジタル化の段階」と密接に関連しています。大きく分けて、「守り」の効率化から「攻め」の変革まで、3つのレベルで整理できます。

1. 業務の効率化と生産性向上(デジタイゼーションの目的)

まず基本となるのが、アナログな業務プロセスをデジタルに置き換える「デジタイゼーション」による効率化です。これまで紙やExcel、人の手で行っていた定型業務をデジタルデータで自動処理(RPAなど)し、ミスや二重入力を削減します。

これはデジタル化の第一歩であり、従業員がより付加価値の高い業務に時間を使うための土台(守り)となります。

2. プロセス最適化と顧客体験の向上(デジタライゼーションの目的)

次の段階が、デジタルを前提に業務プロセス全体を再設計する「デジタライゼーション」です。これは単なる置き換えではなく「再設計」です。

例えば、顧客の購買履歴、Web閲覧履歴、問い合わせ履歴といったデジタルデータを部門横断で連携・分析し、「顧客が何を求めているか」を予測します。その結果に基づき、オンラインとオフライン(店舗)で一貫した最適なサービスを提供することで、顧客体験(CX)を抜本的に向上させます(攻め)。

3. 新たなビジネスモデルの創出(DXの目的)

デジタル化が目指す最終的な目的が、競争環境のルールを変える「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の実現です。

例えば、製品にセンサーを付けて稼働データを収集・分析し、単なる「モノ売り」から故障予知や運用サポートといった「サービス(コト売り)」で収益を上げるモデル(サブスクリプションなど)へ転換します。これは、デジタルデータがなければ不可能な、全く新しい価値の創出(変革)です。

このように、デジタル化の目的は段階的に深化します。次のセクションで、これらの基盤となる「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」の違いについて、詳しく見ていきましょう。

デジタル化のデメリットと向き合う(課題・リスク)

デジタルの特性(メリット)を享受する一方で、企業はその裏側にあるデメリットやリスクにも対処する必要があります。これらを事前に認識し、対策を講じることがDX推進の鍵となります。

1. セキュリティリスクの増大

あらゆる情報がデジタルデータ化され、ネットワークに接続されることで、サイバー攻撃や不正アクセスによる情報漏洩リスクは格段に高まります。顧客データや機密情報が流出すれば、企業の信用は失墜します。強固なセキュリティ対策と、従業員の意識教育が不可欠です。

2. デジタルデバイド(情報格差)

社内において、デジタルツールを使いこなせる従業員とそうでない従業員との間に「デジタルデバイド(格差)」が生じるリスクです。この格差は、業務効率の低下だけでなく、特定の従業員への業務集中や、組織内の一体感の喪失にも繋がります。全社的なITリテラシーの底上げが求められます。

3. システム障害・依存のリスク

業務プロセスの多くをデジタルシステムに依存するため、ひとたびシステム障害や大規模な通信障害、停電が発生すると、事業全体が停止(ブラックアウト)する危険性があります。クラウドサービスの障害も含め、特定のシステムに依存しすぎることの脆弱性を認識し、代替手段や復旧計画(BCP)を準備する必要があります。

4. 導入コストとDX人材の不足

新たなデジタル技術の導入には、当然ながら初期投資(イニシャルコスト)と維持・運用コストがかかります。また、それ以上に深刻なのが、これらのシステムを企画・運用できる「DX人材」の不足です。ツールを導入するだけではデジタル化は進まず、その目的を理解し使いこなせる人材の育成が急務です。

FAIR:データを最大限に活用するための4原則

デジタル化したデータも、ただ保存しているだけでは活用しにくい「ゴミ」になりかねません。ビジネスでデータを真の資産として活用するために押さえておきたいのが、国際的なデータ管理原則「FAIR(フェエア)」です。

FAIRは、データを「見つけられる(Findable)」「アクセスできる(Accessible)」「つながる(Interoperable)」「再利用できる(Reusable)」状態に整えるための国際的な原則です。元々研究データの適切な公開方法を模索するなか「オープンデータ」の潮流として生まれました。

しかし、FAIR原則は、研究データだけでなく、社内データ活用の枠組みとしても有効です。ここではビジネスの現場でも分かりやすい言葉で4つの要点を説明します。

Findable(見つけられる)

必要なデータに、誰が見ても迷わずたどり着ける状態です。まず「どこに何があるか」を一覧化し(データの住所録)、タイトル・作成者・対象期間・更新日・簡単な説明などの“説明情報”を付けて検索できる形にします。ファイル名や項目名の書き方をそろえることも効果的です。さらに、資料の場所が移っても行き先が変わらない固定のID(変わらない識別子)を付けておくと、リンクの共有や参照が安全になります。要は、探す時間をなくすための“標札”と“地図”を整えることがFindableです。

Accessible(アクセスできる)

見つけたデータに、決められた条件のもとで確実に取り出せる状態です。「アクセスできる」は“誰でも自由に見られる”という意味ではありません。必要な人が、定められた手順で申請し、承認後すぐ使えることが大切です。ダウンロードの入り口や保存場所を一つにまとめ、ログイン方法や連絡先、利用できる時間帯を明記します。取得の履歴や更新の知らせが分かるようにしておくと、現場の“探す・待つ・確認”が減り、協働が進みます。守るべき情報は適切に制限しつつ、手続きは簡潔に保ちます。

Interoperable(相互運用できる)

システムや部署が違っても、同じ意味でデータをやり取りできる状態です。日付や住所の書き方、商品や顧客のコード、単位などの“言葉”をそろえ、項目の定義を共有します。たとえば「受注日」と「出荷日」を明確に区別し、顧客と注文、製品と在庫といった関係が分かるように紐づけます。これにより表記ゆれや手作業での変換が減り、連携や横断分析が自動で回りやすくなります。相互運用できるとは、部門やアプリの違いを越えて、意味が崩れない土台を持つことです。

Reusable(再利用できる)

データを安心して繰り返し使える状態です。まず、使ってよい範囲(利用ルールやライセンス)を明記します。次に、いつ・誰が・どの方法で作成し、どこから来たかという来歴、更新頻度、数値に何が含まれるか/含まれないかといった“説明書”を添えます。業界や分野の標準に沿っていることが分かれば、外部との連携や検証もしやすくなります。これらが揃うと、別部署や将来のプロジェクトでも誤解なく使え、結果の再現や再学習にも耐えるデータ資産へと育ちます。

まとめ:デジタルを理解してDXへ踏み出そう

本記事では、デジタルの定義からアナログとの違い、ビジネスでの活用について解説しました。

- デジタルとは:情報を「0と1(離散値)」で扱い、劣化させずに高速処理する考え方。

- デジタル化のステップ:まずは「デジタイゼーション(データ化)」、次に「デジタライゼーション(プロセス変革)」へ進むことが重要。

- 活用の鍵:ただデジタル化するだけでなく、「FAIR原則」に基づいて使いやすいデータを整備する。

「デジタル」の意味を正しく理解することは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩です。次は、このデジタル技術を使ってどのようにビジネスを変革していくのか、「DXの定義と本質」について理解を深めましょう。

次のステップへ

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?意味と本質をわかりやすく解説

デジタル化の先にある「変革」の全体像を掴むための必読記事です。

基礎知識を体系的に学び、自社のDXを実践したい方は、デジタルトランスフォーメーション研究所の研修プログラムもご活用ください。

よくある質問(FAQ)

Q. デジタルとは、ひと言で?

A. 連続した量を区切って離散的な数値で表すこと。対義語はアナログです。

Q. アナログとの違いは?

A. アナログは連続量、デジタルは離散値。デジタルは複製しても劣化しにくく、高速・大量処理に向きます。詳しくはアナログとデジタルの違い(比較表)をご覧ください。

Q. 「デジタル化」と「DX」の違いは?

A. デジタル化は業務の自動化・効率化、DXはビジネスモデルや組織変革まで含む概念です。

詳しくは、デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違い(3層モデル)をご参照ください。(DX研のDX研修では、この違いを企業の変革事例と共に体系的に学べます。)

Q. デジタイゼーションとデジタライゼーションの違いは?

A. デジタイゼーションは「データのデジタル化」、デジタライゼーションは「データのデジタル化を前提で業務の流れを見直す」ことです。

詳しくは本記事の整理「デジタル化の種類:デジタイゼーションとデジタライゼーション」をご参照ください。

Q. 代表的なデジタルの例は?

A. デジタル時計、デジタル温度計、音声・画像のデジタルデータなど。

Q. FAIR原則とはなんですか?

A. データを「見つけられる・アクセスできる・相互運用できる・再利用できる」ように整えるための4原則です。元々は、研究のオープンデータ発祥の考え方です。社内データでも、定められた手続きや権限のもとで活用できるようにする枠組みとして役立ちます。詳しくはNBDCの日本語訳 をご参照ください。

<

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら