DX予算(個別企画・インフラ整備など)を申請・稟議する場面で、社内から必ず問われるのが「ROI(Return on Investment)」です。

どの程度の投資が発生するのか。ROI(Return on Investment)は?

ROIが示せない企画なんて却下だ!

このROIを説明する責任の壁に悩まされる方は意外に多いものです。DX予算は「従来のIT予算」とは性質が異なり、企画のタイプに合わせて「予算の項目」と「ROIの物差し」を使い分ける必要があります。

目次

DX予算の構成とROI算出が異なる「5つの企画タイプ」一覧

DX予算を立てる際は、まず自社の企画が以下のどこに該当するかを確認してください。この表で全体像を把握し、詳細が必要な項目は「解説へ」をクリックして読み進めてください。

顧客へ新たな価値創造を行う場合(攻めのDX)

新しい価値を創出する企画は、将来のリターンが期待できる一方、不確実性も高いのが特徴です。「検証フェーズごとに予算を承認する(フェーズゲート方式)」を取り入れ、リスクを抑えた予算編成を行いましょう。

具体的にどのようなステップを踏むべきかは、DX新規事業創出の全プロセスを解説した記事が参考になります。

1. 初めて提供するサービスであり、どの程度の市場性があるかわからない

最初から巨額の開発予算を組むのはリスクです。まずは最小限のMVP(コンセプト確認の試作品)制作や調査の予算を申請します。ROIの説明では「いくら稼ぐか」の前に「ターゲット顧客の反応」という検証指標を提示し、次の本予算投入への判断基準とします。

2. サブスクリプションなど収益モデルが従来と異なる場合

単年度決算の物差しでは、初期投資が先行するサブスク型は不利に見えます。予算説明では、5年間の総売上やLTV(顧客生涯価値)を用い、収益性を長期スパンで証明します。さらに、蓄積できるデータの資産価値も、将来の収益基盤として強調しましょう。

3. 既存事業とカニバリゼーション(競合)が発生する場合

既存事業を守るためにDXを阻害することは、長期的には業界からの退場を招きます。ここでの予算は「将来の生存のための防衛費」です。単体のROIに固執せず、業界全体のシフトを予見した上で、役員の責任で全社価値を戦略的に判断(パトロン獲得)できるよう働きかけます。

DX人材への投資を行う場合(実行体制の構築)

4. 研修、推進チーム、データサイエンスチーム設立など

人に関する投資はROIを直接測りにくいため、上位の目的を実現するための不可不可な手段として提起します。「なぜ外部研修が必要か」「なぜ専任チームが必要か」を説明するには、共通認識としてDXビジョンが整理されていることが必須条件です。

例えば、京王電鉄(鉄道部門)のDXビジョン策定事例のように、現場主導でビジョンを描き、部門を超えた事業成長への共通認識を作ることで、投資判断の軸が明確になります。

DXインフラへの投資を行う場合(土台作り)

5. データ整備、クラウド基盤、セキュリティなど

データ整備などのインフラ投資は、将来の価値創造(攻めのDX)を実現するために不可欠なステップです。

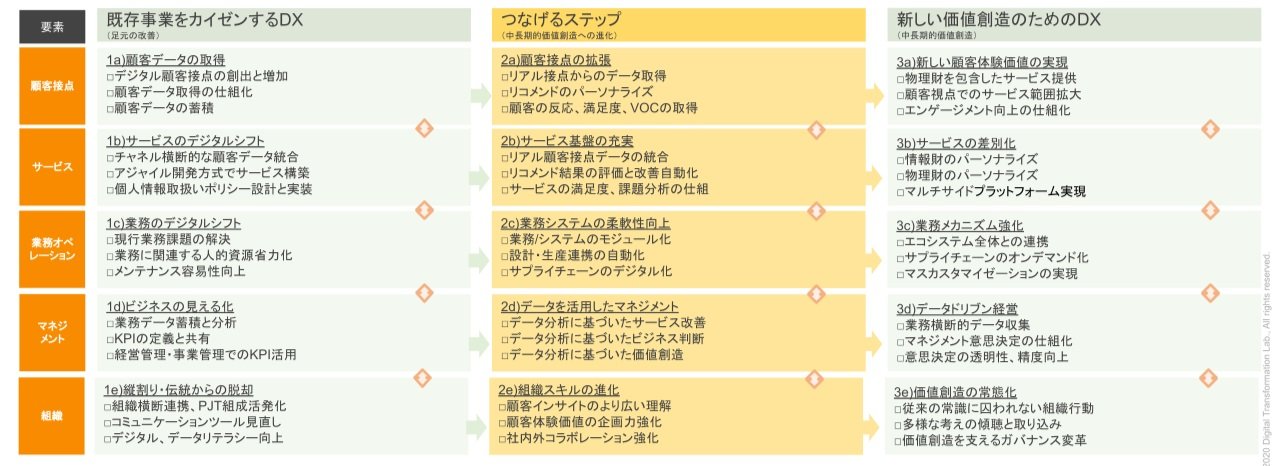

当社ではDXのステップを「既存事業のカイゼン」→「つなげるステップ」→「顧客への新たな価値創造」の3段階で考えています。データ整備やプラットフォーム構築などのインフラ投資は、このうちの「つなげるステップ」に該当し、将来の価値創造を実現するために不可欠な「土台作り」となります。

これらは直接収益を生むものではありませんが、製品を作るために「工場」の建設が必要なのと同様、価値創造の前提となるインフラ投資だと説明します。単体でのROIではなく、全社の共通インフラとしての重要性を強調しましょう。

こうしたインフラ投資の重要性を説得するには、ChatGPT・Copilotを使った実践的フレームワークでの既存事業カイゼン研修などを通じ、「現場の課題解決におけるデータの有効性」を先に証明し、小さな成功事例を作っておくことも非常に有効な手段です。

ROIの算出が難しいと思ったときは?(まとめ)

いま取り組む企画の種類をまず確定し、次の観点で予算の妥当性を確認してください。

- 前提合意:DXビジョン/評価期間(単年度に限定しない)を揃える。

- 評価軸:LTV・回収期間・検証指標(MVP)などでROIを補完する。

- 段階承認:一括ではなくフェーズごとに予算を区切ってリスクを管理する。

- インフラ投資:収益ではなく「共通インフラ」として投資の必要性を説得する。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら