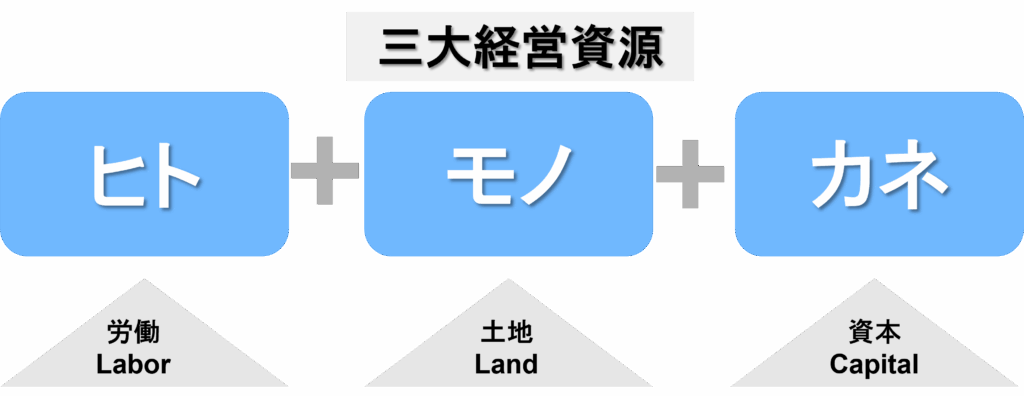

「ヒトモノカネ」フレームワークとは、企業経営に不可欠とされる3つの基本的な経営資源、「人材(ヒト)」「有形資産(モノ)」「資金(カネ)」を指す言葉です。 経営の三大資源とも呼ばれます。

本記事では、この三大経営資源の基本的な意味から、第4の資源と呼ばれる「情報」の役割、そして現代のDX時代において、これらの資源が「データ・コト・ジカン」へとどう拡張・シフトしているのかを、VRIO分析といったフレームワークも交えて専門的に解説します。

目次

ヒト・モノ・カネ・フレームワークとは?--起源と基本概念

三大経営資源の成り立ち(ピーター・F・ドラッカー)

「ヒト・モノ・カネ・フレームワーク」は、経営学の泰斗ピーター・F・ドラッカーが1973年の著書『Management: Tasks, Responsibilities, Practices』で提示した 三大経営資源 が出発点です。

原書では “Land, Labor, Capital”――土地(モノ)・労働(ヒト)・資本(カネ)と表現されています。当時の大量生産型企業ではヒト・モノ・カネの3つの経営資源を如何にバランス良く確保・運用できるかが競争力の核心でした。

- ヒト:設備を動かす労働力と専門技能

- モノ:工場・機械・原材料などの有形資産

- カネ:運転資金、設備投資、研究開発費を賄う資本

ヒト・モノ・カネ・フレームワークの本質は「三資源をどう引き寄せ、どう生産的に組み合わせ、どれだけ早く再投資ループを回せるか」を可視化する点にあります。また、ドラッカーはここで「時間は最も希少な資源」「知識は最大の生産手段」と述べ、経営資源フレームワークが将来変化する可能性を早くも示唆しています。

ヒト(人的資源):能力×配置×協働

ヒトは価値創出の起点です。採用・育成・配置・評価を通じて「どの能力を、どの役割で、どう協働させるか」を設計します。短期の稼働だけでなく、中長期のスキル蓄積や学習の速さが競争力になります。

- 着眼点1: スキルの現状と将来像(獲得・育成・外部連携)

- 着眼点2: 役割適合(RACIなど)とハンドオフの滑らかさ

- 着眼点3: チームとしての学習サイクルと知識共有

情報(データ)の掛け算: スキルマップや人材アナリティクスで適材適所を可視化し、学習の循環を加速します。詳しくは 「第4の資源:情報(データ)」 へ。

モノ(設備・在庫):稼働と品質、回転の設計

モノは提供価値の土台です。設備・原材料・在庫を適正に整え、滞留や過不足を抑えます。工程のボトルネックを特定し、段取りやリードタイムを短縮することで、コストとスピードを同時に高めます。

- 着眼点1: 価値を生む工程と詰まりやすい工程の見極め

- 着眼点2: リードタイム・段取り替え・品質の標準化

- 着眼点3: 在庫の層別(安全在庫/仕掛在庫/死に筋)

情報(データ)の掛け算: IoTや需要予測により設備総合効率や在庫回転を最適化。詳細は 「第4の資源:情報(データ)」 を参照。

カネ(資金):投資と回収、流れの設計

カネは成長の燃料です。運転資金の安定と、将来への投資配分を両立させます。経済学の「資本(capital)」とは区別し、実務では資金の入りと出をタイムリーに捉えることが肝要です。

- 着眼点1: 現金化までの流れ(受注→請求→入金)

- 着眼点2: 費用構造(固定/変動)と利益感度

- 着眼点3: 投資判断の基準(回収期間・リスク・オプション)

情報(データ)の掛け算: キャッシュの見える化やユニットエコノミクスで意思決定の精度を高めます。詳しくは 「第4の資源:情報(データ)」 へ。

ヒト・モノ・カネの優先順位(なぜ「ヒト」が最も重要か)

「ヒト・モノ・カネの中で、どれが一番重要か?」という問いは、読者が抱きやすい疑問です。結論から言えば、現代経営(特にドラッカーの思想)では「ヒト」が最優先であるとされます。

なぜなら、「モノ」や「カネ」は「ヒト」が活用して初めて価値を生み出すリソースであり、「ヒト」だけが自ら成長し、イノベーションを起こせる能動的な資源だからです。ただし、創業直後のスタートアップなど、企業のフェーズによっては「カネ(資金調達)」が最優先のボトルネックになる場合もあります。

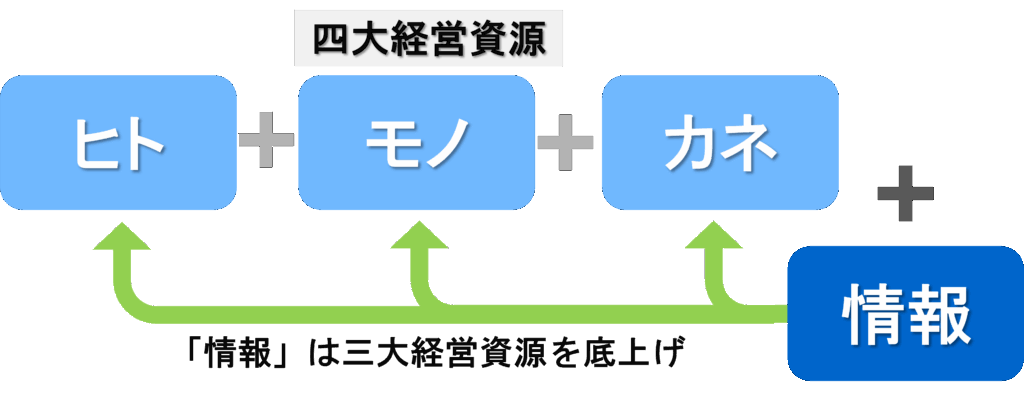

情報(データ)の登場と発展──第4の経営資源

時代の変化とともに、「ヒト・モノ・カネ」という三大経営資源に「情報(データ)」を加えたヒト・モノ・カネ・情報(データ)フレームワークが登場しました。特に1980年代のIT革命で情報化が進展。POSレジやERP(Enterprise Resource Planning)が普及し、企業は大量のデータをリアルタイムに扱えるようになりました。

ヒト・モノ・カネ・情報という四資源モデルが生まれた背景は次の通りです。

- データ(情報)がヒトの判断を補完し、属人的な経験を組織知に変える

- 設備稼働率や在庫を数値で最適化し、モノの効率を引き上げる

- 投資回収や資金繰りを可視化し、カネの回転を速める

つまりデータは単独でも価値を持ちますが、三資源を同時に底上げする乗数効果が大きいことが、情報が第4の経営資源と呼ばれるゆえんです。

ヒト・モノ・カネからデータ・コト・ジカンへ ──DX時代の経営資源フレームワーク拡張

有形から無形へ:資産構造シフトを示すデータ

1980年以降、第三次産業革命により企業の資産構造が有形から無形に急速にシフトしました。

米オーシャン・トモ社の「Intangible Asset Market Value Study」によると、S&P500 企業の企業価値に占める無形資産比率は1975年の17%から2020年には90%へと劇的に逆転しました。無形資産にはソフトウェア、アルゴリズム、ブランド、特許、顧客体験などが含まれます。数字が示すのは「モノをたくさん持つ会社」よりも「無形の知識や体験を活かす会社」のほうが価値を高めやすい時代に入ったという事実です。この統計は、ヒト・モノ・カネ・フレームワークをアップデートすべき必然性を示しています。

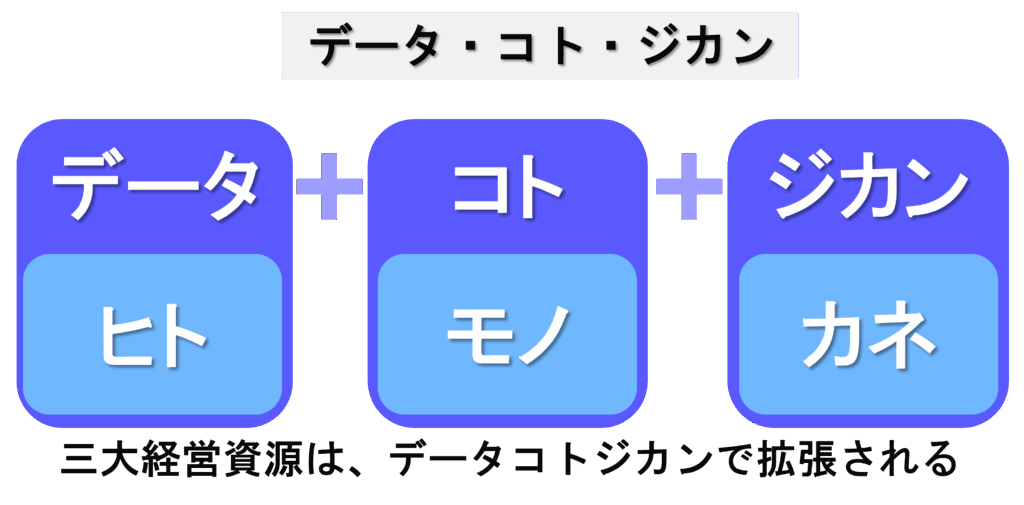

データ・コト・ジカンとは何か

データ・コト・ジカンは、ヒト・モノ・カネ・フレームワークを DX 時代に合わせて拡張した概念です。

- データ(Data):ヒトの知識を拡張する資源。暗黙知や経験値を数値やテキストで蓄積し、AIなどが再利用できるようにします。例えば、製造業で熟練工の作業やコールセンターの応答内容をデータ化することで、社内で誰でも学習・改善ができるようになったり、AIが業務の支援をできるようになります。

- コト(Experience):モノを体験価値へ昇華する資源。製品(モノ)を売るだけで、製品を通じた体験(コト)を設計・提供します。例えば、自動車メーカーは「移動中の快適な体験」をサブスク型で提供しようとしています。

- ジカン(Time/Agility):カネの効果を時間短縮で最大化する資源。投資判断を ROI だけでなく ROT(Return on Time) で測り、高速で学習サイクルを回します。例えば、クラウド活用で初期投資を押さえ、1週間単位で機能を検証・改善するなどです。

ヒト・モノ・カネはいまだ重要な経営資源です。しかし、データはヒトを、コトはモノを、ジカンはカネを、それぞれの資源を拡張させます。このあと続く「ヒト→データ」「モノ→コト」「カネ→ジカン」の各セクションでは、それぞれの資源の考え方と実例を詳しく解説します。

ヒト→データ──知識継承と組織競争力の新たな源泉

「ヒト」に依存する経営の課題と限界

これまで企業の競争優位の源泉であった「ヒト」が持つ知識や経験は、属人的な「暗黙知」として扱われることが多く、個人のスキルに依存していました。しかし、DX時代においては、これらの暗黙知をデータとして「形式知化」し、組織全体で共有・活用することが不可欠です。

例えば、多くの企業が、長年培ってきたベテラン社員の専門知識や技術、顧客対応のノウハウが、定年や転職によって失われてしまうという課題を抱えています。DXによって、これらの知識や経験をデータとして蓄積し、システムに組み込むことで、属人性を排除し、誰もがその恩恵を受けられるようになります。具体的には、ベテラン営業担当者が持つ顧客との交渉術や、熟練の職人が培ってきた技術的なコツを、動画や音声、テキスト情報として記録し、社内共有システムやAIに学習させることで、新入社員やジュニアな社員の早期戦力化を支援できます。

DX時代の知識継承──暗黙知のデータ化とAI活用

さらに、これらの知見を、AIや生成AIを使って利活用できることが可能になっています。例えば、過去の膨大な営業データや顧客対応ログをAIが分析し、最適な提案資料を自動生成したり、顧客からの問い合わせに対して即座に適切な回答を導き出したりすることができます。これにより、単に判断を支援するだけでなく、その結果を捕捉することにより高速PDCAを回し改善し続ける仕組みを作ることが可能になります。

コールセンター・製造現場の事例

このように、コールセンターでの回答、顧客の技術的問い合わせに対する顧客への早期回答、品質向上のための分析手法の提供など、あらゆる業界で事例が増えています。例えば、LIXILのコールセンターでは、過去の問い合わせデータや解決事例をAIが分析し、オペレーターに最適な回答候補を提示することで、回答時間の短縮と顧客満足度の向上を実現しています。また、製造業では、熟練技術者の勘や経験に頼っていた品質検査プロセスを、画像認識AIと過去のデータに基づいて自動化し、品質の均一化と生産効率の向上を両立させています。

データドリブン経営と新しいヒトの価値

これらの実現のためには、単にデータを集めるだけでなく、そのデータを活用して迅速に判断できるマネジメントを組織全体に実装することが必要です。データに基づいた意思決定を促進し、組織の各層が自律的に改善サイクルを回せるような文化と仕組みを構築することが、DX時代における「ヒト」の新たな価値創出に繋がります。

モノ→コト──顧客体験価値をデザインする新たな競争力

「モノ」中心の価値観の限界と課題

従来のビジネスモデルでは、製品という「モノ」を生産し、販売することに価値の重点が置かれていました。しかし、DX時代においては、顧客がその「モノ」を通じて得られる「体験」や「価値」である「コト」にフォーカスすることが、企業の競争優位性を確立する上で不可欠です。

「コト」価値への転換とビジネスモデル変革

モノからコトへ価値転換によるビジネスモデル変革事例として、ナイキとコマツを2社を紹介します。BtoC、BtoBの違いはありますが、両社とも従来は「モノ」を中心とする世界的なメーカーです。

ナイキのトレーニングアプリ

ナイキはスニーカーというモノを提供するのではなく、アスリートが自己実現するコトを提供する企業になったと言えます。ナイキは単なるスポーツ用品メーカーにとどまらず、Nike Training ClubやNike Run Clubといったアプリを通じて、トレーニングプログラムの提供やランニングの記録・分析サービスを提供し、顧客の健康維持やパフォーマンス向上といった「コト」をサポートしています。これにより、顧客は単にスニーカーを購入するだけでなく、ナイキというブランドを通じて、より豊かで活動的なライフスタイルを実現する体験を得ています。

ナイキのその他の取り組みについては、次の記事も参照ください。 → ナイキが示すD2C×OMO最前線|リアル×デジタル融合の成功法則

コマツの事例とスマートコンストラクション:顧客業務視点の全体最適

同様に、コマツは建機というモノを提供するビジネスモデルから、顧客が計画通りに工事を実施できるコトを提供するビジネスモデルにシフトした企業です。コマツが提供する「KOMTRAX(コムトラックス)」は、建設機械の稼働状況や位置情報をリアルタイムで把握し、顧客に提供するサービスです。これにより、顧客は建機の稼働状況を効率的に管理し、故障予知や部品交換時期の最適化を行うことで、工事の遅延を防ぎ、計画通りにプロジェクトを進めることが可能になります。これは、単に高品質な建機を提供するだけでなく、「工事を滞りなく進める」という顧客の目的そのものを支援する「コト」の価値提供と言えます。さらに、「スマートコンストラクション」は、工事を施工する会社が、測量をし、施工計画を立案し、実行し、状況の変化に応じて最適な判断を行い、最終的に終了後の図面を出力し、蓄積されたデータに基づき利用者に最適化したアルゴリズムを追求します。正確な工期や金額を見積もり、計画的な施工を担保することで、顧客のプロジェクトを成功に導いています。建機を動かすという部分最適視点から、顧客の建設業務の全体最適を目指しているとも言えるでしょう。

部分最適から全体最適を目指したDX事例については、次の記事も参照ください。 → ユニマットリックの変革|部分最適から全体最適で挑む業界DX

企業理念と組織行動変革

これらのコトへのシフトは、当該企業の企業理念を実現する方向にビジネスモデルを変革することを意味しています。横河電機が「計測と制御により持続可能な社会の実現に貢献する」という企業理念を掲げ、デジタル提供価値として「SCMや業界全体の『業務の自律化、経営の高度化』支援」を挙げているように、企業理念の具現化として「モノ」から「コト」への変革が求められます。そして、これらを実現するには、組織行動の変容が必要となります。単に製品を開発・製造するだけでなく、顧客の潜在的なニーズを深く理解し、そのニーズを満たすためのサービスやソリューションをデザインできる能力、そしてそれを組織全体で実行できる柔軟性と連携力が不可欠です。部門間の壁を越え、顧客中心の思考でビジネスプロセス全体を見直すことが、「コト」の価値創造に向けた組織変革の鍵となります。

カネ→ジカン──アジリティを高める高速PDCA

「カネ」偏重経営の限界と変化の本質

現代のビジネス環境は、技術の進化、グローバル化、そして顧客の価値観の多様化により、かつてないスピードで変化しています。このような環境の急激な変化は、顧客ニーズの変化をもたらしており、従来の業界常識ではない価値提供を模索し続けることが重要です。

「ジカン」資源の価値とアジリティ経営

このような変化に早く対応できる組織や事業、サービスのありかたを「アジリティ(Agility)」と呼びます。アジリティを高めるためには、完璧な製品やサービスを一度に開発するのではなく、市場や顧客に最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を早く体験してもらい、そのフィードバックに基づいて改善を繰り返すプロセスが必要です。このプロセスをどれだけ高速に回せるかが重要となります。

アジャイル開発と高速PDCA

例えば、ソフトウェア開発におけるアジャイル開発手法は、この「ジカン」の価値を重視する典型です。顧客のニーズを細かく聞き取り、短い期間で開発・テスト・リリースを繰り返すことで、市場の変化に柔軟に対応し、顧客が真に求めるサービスを素早く提供することができます。これにより、多額の初期投資を投じて開発したものの、市場投入時にはニーズが変化してしまっていた、というリスクを大幅に低減できます。

松尾教授が提示するDXの本質と時間価値

-1024x402.png)

この「ジカン」の重要性は、東京大学大学院の松尾豊教授が提示する式 y(t)=a(1+r)^t にも示唆されています。この式は金融資産の価値算出に使われる基本的な複利計算を示したもので、ここで、y(t)はt年後の価値、aは元本、rは利率、tは運用期間を表します。従来のビジネスでは主に「係数 r(成長率)」を大きくすることに注力してきました。しかし松尾教授は、DX時代では、むしろtの単位期間を短縮することによって、同じ1年間でも何回もサイクルを回すことが重要だと指摘しています。従来はtの値は1年単位でしたが、デジタル技術を活用すれば、数週間や数日単位で改善を回すことが可能です。これにより同じ期間内でも試行の回数が飛躍的に増え、結果としてtの値を10倍、100倍にも拡大することができます。松尾教授が主張するように、DXの本質はまさに「tの値を大きくすること」なのです。DX時代においては、単位時間あたりにより多くの試行錯誤を行い、そこから学びを得て、次の改善に繋げるスピードこそが企業の成長を決定づけます。そのためには、tの値を大きくできる組織能力の向上と、それを支える仕組みの構築が必要になります。(出典:Biz/Zineセミナーレポート『変革は8割反対がちょうどいい』)

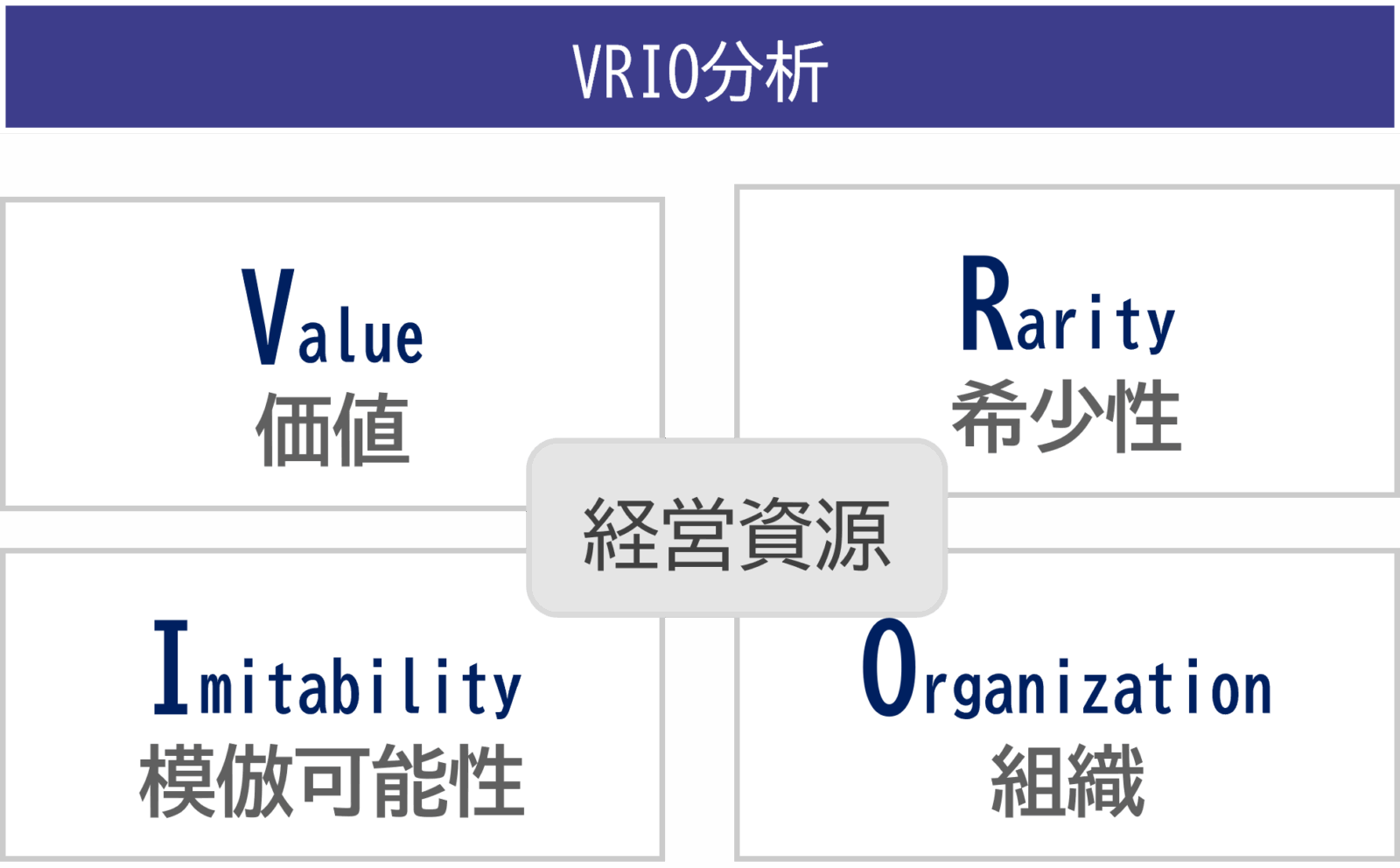

VRIO分析:経営資源分析フレームワーク

VRIOとは何か

VRIOは、企業が持つ資源がどのように競争優位につながるかを評価する枠組みです。Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織による活用)の四つを順番に確認し、どこで詰まるのかを見極めます。1991年に経営学者ジェイ・B・バーニーが『Firm Resources and Sustained Competitive Advantage』で示した考え方に基づき、資源が「価値を生み」「他社に少なく」「真似されにくく」「組織として使い切れる」ほど、優位は長続きしやすいと整理されました。バーニーは、資源は企業ごとに質や蓄積のされ方が異なり、簡単には移し替えられないという立場から、この四条件を提示しています。

VRIOの4条件の意味

まず価値がなければ、その資源はむしろ負担になり得ます。価値があっても希少性がなければ、業界全体が似た水準にとどまりやすく、差は広がりません。価値と希少性があっても模倣されやすい資源であれば、優位は短期に終わります。最後に、価値・希少性・模倣困難性を備えていても、組織として活用できる仕組み(権限設計、評価制度、知識共有、プロセス、データ基盤など)が整っていなければ、成果に結び付きにくくなります。VRIOは、資源そのものの特性だけでなく、それを成果に変える組織能力まで含めて点検できるのが特長です。

VRIO分析における競争優位性の5段階

VRIO分析では、次の5段階の競争優位性で評価します。

- 最大限持続的な競争優位

- 持続的な競争優位

- 一時的な競争優位

- 競争均衡

- 競争劣位

VRIOの4つの質問に回答することで、どの段階の競争優位性かを判定できます。

VRIOをヒト・モノ・カネに当てはめる

ヒトは、希少なスキルや経験が重なり合うことで模倣されにくくなります。さらに、学習の仕組みや知識共有が機能していれば、価値の再生産が進み、組織として活用しやすくなります。

モノ(設備や製品など)は単体では真似されやすい資源です。ただし、保守・サービス、体験設計、パートナーとの関係性といった周辺まで含めて設計すると、模倣が難しい全体構造を作れます。

カネは調達しやすく差別化が難しい資源です。そのため、投資から学習までの時間を短縮し、データで意思決定を速めることで、組織としての活用度合いを高めます。本記事のデータ・コト・ジカンは、VRIOのうち特にI(模倣困難性)とO(組織)を強くする実装手段として位置づきます。

VRIOの実務での進め方

最初に自社のヒト・モノ・カネを洗い出し、V→R→I→Oの順で「はい/いいえ」を当てていきます。価値で詰まるなら顧客価値の再定義から、希少性で詰まるなら焦点の絞り込みや組み合わせの再設計へ、模倣困難性で詰まるならノウハウやデータの蓄積、関係性の構築へ、組織で詰まるなら権限・評価・プロセス・基盤の整備へ進めます。小さく回しながら定期的に見直すことで、優位は持続しやすくなります。

まとめ──DX時代に向けた日本企業への提言

デジタル時代における経営資源は「ヒト・モノ・カネ」から「データ・コト・ジカン」へと大きくシフトしています。一方、現在の企業経営の仕組みは、ヒト、モノ、カネという経営資源を重視して設計されています。この変化に迅速に適応することで、企業の競争力を飛躍的に高めることが可能です。どのようにして、データ、コト、ジカンを企業経営の仕組みに組み込めるか、ぜひ考えてみてください。

特に、DX時代の競争力の源泉は「ヒト(デジタル人材)」と「データ」の活用にあります。自社の経営資源を再評価し、DXを推進できる組織と人材に変革するために、まずは体系的な「DX研修」を通じて全社の意識とスキルをアップデートすることが、その確実な第一歩となります。

よくある質問(FAQ:誤解ポイントの整理)

Q1. 「ヒト・モノ・カネ・フレームワーク」とは?

A. 「ヒト・モノ・カネ・フレームワーク」は、経営学の泰斗ピーター・F・ドラッカーが1973年の著書『Management: Tasks, Responsibilities, Practices』で提示した 三大経営資源 が出発点です。原書では “Land, Labor, Capital”――土地(モノ)・労働(ヒト)・資本(カネ)と表現されています。経済学では土地・労働・資本(+起業家)が生産要素として整理され、実務ではこれをヒト・モノ・カネとして用いるのが一般的です。

Q2. 「カネ」は“資本(capital)”のこと?

A. 実務で言う「カネ」は主に資金(ファイナンス)の運用・調達を指します。経済学の資本(capital)は機械・設備などの生産用資産を意味し、金融資本(お金)とは区別されます。参考:Investopedia

Q3. ヒト・モノ・カネ・情報と4Mと同じ?

A. 別物です。4Mは「Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)」の4つの頭文字をとったものです。特性要因図(フィッシュボーン)などの品質管理・原因分析で使う分類です。経営資源の配分設計を扱うヒト・モノ・カネ・情報とは用途が異なります。参考:JUSE/ASQ

Q4. 第4の資源として「情報(データ)」が重要な理由は?

A. データは意思決定や学習を加速し、ヒト・モノ・カネの生産性を同時に増幅させます。国際的にも「データを新たな資産とみなす」見解が示されています。参考:World Economic Forum

また、企業価値に占める無形資産(ソフトウェア、知財、データ、ブランド等)の比率は上昇し、S&P500では2020年時点で90%超との推計があります。参考:Ocean Tomo

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら