デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、単なるIT導入やデジタル化とは異なり、企業全体の競争力を高める本質的な変革プロセスです。

一方で、「DXとは何を意味し、何を行うべきか」が曖昧になりがちです。 本稿では、DXの定義やデジタル化との違いといった基礎知識から、「DXレポート(2025年の崖)」の要点、さらには「組織変革」の進め方や具体的な企業事例までを網羅的に解説します。

目次

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?

デジタルトランスフォーメーションとは?意味、定義

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)とは直訳すると「デジタル変革」です。

ビジネスの文脈では、一言でいえば「デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織のあり方を根本から変革し、新たな価値を生み出し続けること」を指します。単にITツールを導入する「IT化(デジタル化)」とは異なり、企業の競争優位性を確立するための「変革」そのものに焦点を当てた概念です。

このDXという概念は、2004年に当研究所エグゼブティブ・アドバイザーである、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱されました。提唱当初は「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向へ変化させる現象」と定義されていましたが、その後、特にビジネスにおける変革の文脈で重要性が増しています。

DXの定義には、経済産業省による定義も含め、いくつかのバリエーションと進化の歴史があります。出典に基づく定義の比較は「DXの定義を体系整理―提唱者エリック・ストルターマンから最新定義まで」で詳しく解説しています。

Digital Transformationは、なぜDTではなくDXと略すのか?

答え:英語圏では「Transformation」の接頭辞「Trans-」を「X」と略記する慣習があり、Digital Transformationは「Digital X-formation」と省略されるため「DX」となりました。 「trans」は「cross」という言葉と同義です。「cross」は「X」と省略され、同じ意味の「trans」も「X」で代用されるようになりました。 デジタルトランスフォーメーションを「DT」と略しても間違いではありませんが、日本では「DX」が定着しています。

DXとデジタル化の違い

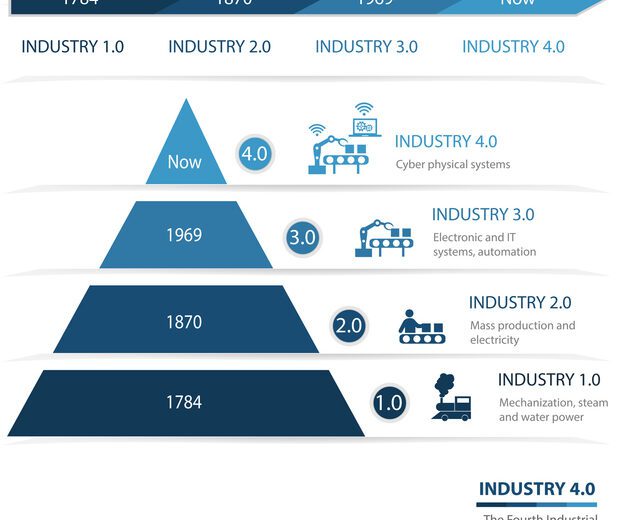

DXとデジタル化は何が違うのでしょうか。「デジタイゼーション>デジタライゼーション>DX」という3つのフェーズで捉えるとより違いがわかりやすくなります。

デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違い(デジタル化の3段階)

DXと同様に、広い意味での「デジタル化」の範疇に含まれる概念として、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。 国連開発計画(UNDP)では両者を次のように定義しています。

- デジタイゼーション(Digitization):既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること

- デジタライゼーション(Digitalization):組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること

これらの定義を踏まえ「デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違い」について、図にまとめます。

第1段階:デジタイゼーション(アナログ→デジタル)

デジタイゼーションは、データ(情報)の取り扱いをアナログからデジタルに変更しただけの段階です。業務プロセスは、古いアナログのままでデジタルに合わせた最適化は行われていません。

第2段階:デジタライゼーション(業務プロセスの変革)

デジタライゼーションは、利活用可能なデータを前提に業務プロセスの再設計まで行います。しかし、ビジネスモデル自体はアナログのままであり、社内業務の効率化がゴールです。

第3段階:DX(ビジネスモデルの変革)

DXは、データ・業務プロセスに加えて、ビジネスモデル変革までが視野に入ります。つまり、顧客への提供価値の変化を伴う新たな商品・サービスの提供。業界変化への対応など、社内にとどまらず社外へまで影響範囲が拡大します。それによって、社内についても業務プロセスだけでなく、制度や組織文化など組織変革まで必要になるのがDXの特徴です。

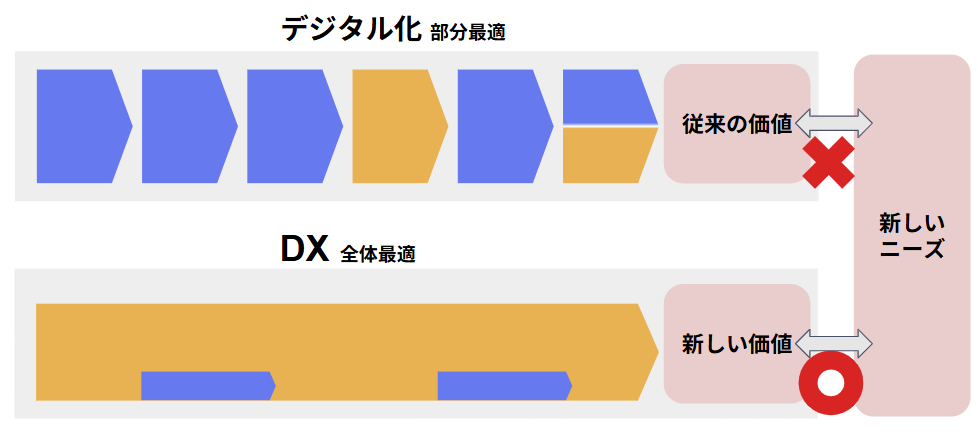

デジタル化=部分最適、DX=全体最適

DXとデジタル化の違いは、全体最適と部分最適の違いと捉えることができます。

デジタル化は部分最適と言えます。業務の一部を効率化したり、部分的な改善を進めたりする活動です。

例えば、経費精算を「紙の伝票と領収書の糊付け」で行っていた(アナログ)業務を、「経費精算システムを導入し、申請をWeb化する」のは、典型的な部分最適(デジタイゼーション)です。

より効率的に価値を届けることはできますが、顧客に対する提供価値は従来のままです。

一方、デジタルトランスフォーメーションの目標は全体最適です。

先ほどの例でいえば、単に経費精算を効率化する(部分最適)だけでなく、そのデータを活用して「経営陣がリアルタイムで部門別コストを把握できるダッシュボード」を構築し、迅速な経営判断につなげること。あるいは、従業員の「立替払い」という体験そのものを法人カード連携などで無くし、従業員エンゲージメントを高めるといった、組織全体の仕組みや意思決定プロセスを変革することが全体最適の視点です。

このように、既存の価値の効率化だけでなく、企業全体の視点で最適化を図り、新たな市場ニーズや変化に柔軟に対応できる仕組みを構築します。それにより、提供価値を根本的に見直し、業務プロセスやビジネスモデルを再構築。企業が持続的な競争力を維持できることを目指します。

また、部分最適と全体最適の視点を、デジタル化の3段階に対応させると次のようになります。

- デジタイゼーション:業務の一部をデジタル形式にする部分最適

- デジタライゼーション:業務プロセスを全体最適視点で見直す(顧客ニーズからみたビジネスモデル視点では、まだ部分最適)

- DX:社内業務だけでなく、社外の顧客ニーズに合わせビジネスモデルレベルから全体最適にする

※部分最適と全体最適の違いについては、以下の解説記事や企業変革事例分析記事もご覧ください。

→ユニマットリックの変革|部分最適から全体最適で挑む業界DX

→部分最適と全体最適の違いとは?DXの視点と4つの事例で解説

DXが注目される背景:「DXレポート」と「2025年の崖」

日本で「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を実務の観点から理解するには、経済産業省が公表してきた「DXレポート」の流れを押さえることが有効です。このレポート群は、単なる行政資料ではなく、日本企業が直面している危機と、そこから脱却するためのロードマップそのものだからです。

本節では、2018年版の初版から2.2(2022年)までの要点を整理し、なぜ今「デジタル」と「トランスフォーメーション」が必要なのかを解説します。

各レポートは、経済産業省の「産業界のデジタルトランスフォーメーション」ページから参照できます。

→経済産業省:産業界のDX(レポート一覧)

2018年:DXレポート1ーレガシー刷新と「2025年の崖」

初版となる2018年版は、多くの日本企業が抱える「ブラックボックス化した古い基幹システム(レガシーシステム)」のリスクを指摘しました。このまま放置すると、システム維持管理費の高騰や、データ活用ができないことによる競争力低下により、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしました。これが有名な「2025年の崖」です。

【ポイント】

- 古いシステムを放置することは変革の足かせになる。

- 「デジタル」の土台(データが取得でき、再利用できる状態)を整えない限り、「トランスフォーメーション」は始まらない。

2020年:DXレポート2(中間取りまとめ)—文化とガバナンスの更新

2020年の中間取りまとめでは、コロナ禍などの環境変化によって「システムを刷新するだけでは不十分」であることが露呈したと指摘されました。重要なのは、ツール導入ではなく、経営層の意思決定や企業文化そのものを変えることです。

【ポイント】

- 組織文化や評価制度の変革が必要。

- 迅速に変化に対応するための「経営の意思決定プロセス」の見直しが急務。

2021年:DXレポート2.1(追補)—ユーザー企業×ベンダーの関係再設計

追補版では、日本特有の「ITベンダーへの丸投げ体質」にメスを入れました。ユーザー企業とITベンダーが「発注者と受注者」の関係でいる限り、俊敏な変革は起こせません。企業の枠を超えて共創する「デジタル産業」への転換が提唱されています。

【ポイント】

- ITを「外注するもの」から「自社の能力(内製化・共創)」へと捉え直す。

- データを扱う自律性が高まるほど、連続的な変革(トランスフォーメーション)が可能になる。

2022年:DXレポート2.2—「3つのアクション」と宣言型ガバナンス

総括にあたる2.2では、経営者が具体的にとるべき3つのアクションが示されました。「①デジタルを収益や顧客価値に直結させる」「②ビジョンや戦略を具体的に示す」「③経営者自ら価値観を発信する」というものです。

【ポイント】

- デジタル化を「効率化」で終わらせず、「売上・利益」につなげる。

- 経営者が先頭に立ち、整備した「デジタル」の土台を「トランスフォーメーション」の成果へと接続する。

DXレポートのまとめと示唆

4本のレポートの流れを見ると、最初は「システムの老朽化(技術の問題)」から始まりましたが、徐々に「企業文化」「組織の関係性」「経営者の行動」といった「人・組織の問題」へと焦点が移っていることがわかります。

「デジタル」の整備を出発点にしつつも、最終的には事業・組織を作り替える「トランスフォーメーション」をやり切ることがDXの本質です。以下の表で、自社の現在地を確認してみてください。

DXレポートの比較(要点整理)

| 年/版・要点 | 経営への示唆 |

|---|---|

|

DXレポート初版(2018年) 主題:レガシー刷新とリスク可視化 |

まずはデータが扱える土台の整備。 |

|

DXレポート2・中間(2020年) 主題:文化・意思決定・ガバナンスの更新 |

評価と意思決定の仕組みを見直し。 |

|

DXレポート2.1・追補(2021年) 主題:関係再設計と内製・共創 |

外注中心から自社能力へ。 |

|

DXレポート2.2・総括(2022年) 主題:三つのアクションと宣言型ガバナンス |

収益に向けた具体行動を明示。 |

DXの本質をつかむ二つの視点:「D」と「X」

DXを深く理解するには、「デジタル(Digital)」と「トランスフォーメーション(Transformation)」という2つの概念を分けて考える必要があります。

DXの「Digital(デジタル)」の意味

DXでいう「デジタル」とは、単にデータが存在するだけでは不十分です。当研究所では、「『デジタル』とは、データが利活用できる状態であること」と定義しています。

データが利活用できるとは、次の3条件を満たしていることです。

- データがネットワークを介して容易に取得できること(アクセス容易性)

- 取得したデータが汎用フォーマットで再利用できること(再利用可能性)

- データが価値や意味のある情報を含んでいること(意味的有用性)

デジタルなサービス、事業、経営

データ利活用の3条件がそろって初めて、デジタルの力が発揮されます。デジタルの活用により、サービス・事業・経営は、次の状態になります。

- デジタルなサービスとは、データの利活用により、利用者が使うほど離れられなくなる仕組みを持ちます。

- デジタルな事業とは、データに基づき継続的な改善ができる体制が整っている状態です。

- デジタルな経営とは、変化する外部環境に合わせて、データに基づく最適な判断(データドリブン経営)ができることを意味します。

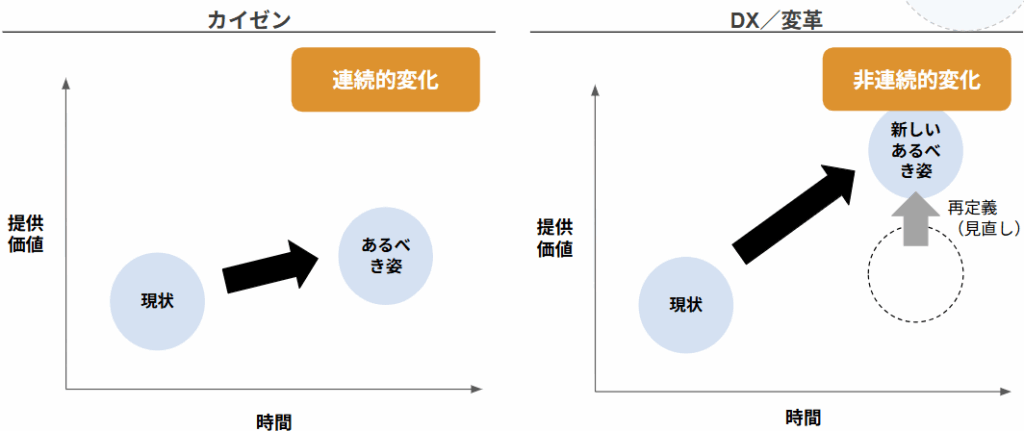

DXの「Transformation(トランスフォーメーション)」の意味

「トランスフォーメーション」とは、「非連続的で根本的な変革」を指します。これは、従来の「カイゼン」と一線を画し、全く新しい価値を提供するために、組織やビジネスのあり方を根本から見直すことです。

ここで重要なのは、「カイゼン」が“現状からあるべき姿を目指す”のに対し、「変革(トランスフォーメーション)」は、“あるべき姿”そのものを新しく再定義するという点です。これまで当然と思われていたゴールや枠組みそのものを見直し、まったく新しい“あるべき姿”へとシフトすることがトランスフォーメーションの本質です。

企業は、市場や顧客ニーズの変化に対応し、今までにない方法で新しい価値を生み出すため、戦略や行動様式そのものを大きく転換する必要があります。DXとは組織変革であるといえるでしょう。

DXの本質は「組織変革」である

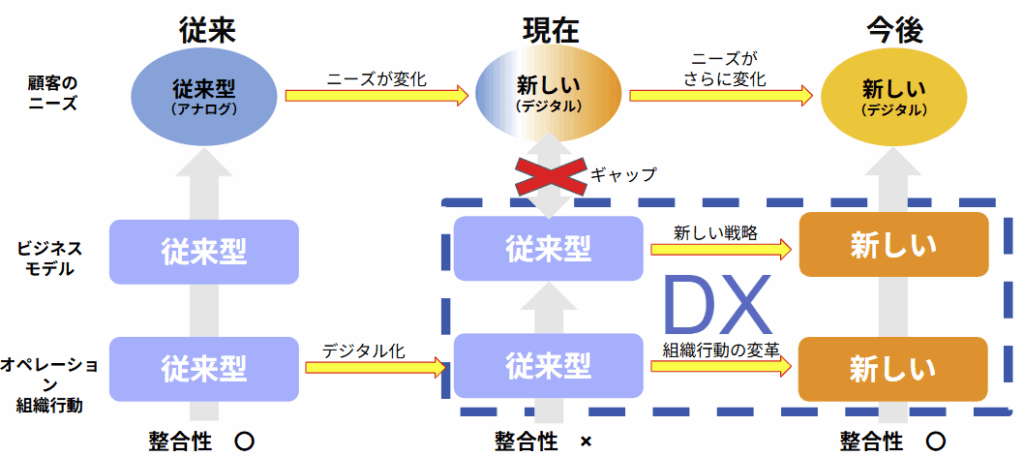

ここまで、DXには「D(デジタル)」と「X(変革)」の2つの側面があることを解説しました。なぜ、単なるツール導入ではなく「変革(組織変革)」が必要なのでしょうか。

なぜ、ツール導入だけでは「DX」にならないのか

多くの企業で「DXが進まない」最大の原因は、「ビジネスモデル(稼ぎ方)」を変えずに、「オペレーション(業務手順)」だけをデジタル化しようとするからです。

従来のアナログなビジネスモデルは、「品質重視・確実性・縦割り組織」で最適化されていました。しかし、デジタル時代に求められるのは「顧客重視・スピード・組織横断」のビジネスモデルです。

目指すゴール(ビジネスモデル)が変わっているのに、組織の行動様式や評価制度が古いままであれば、いくら最新のデジタルツールを導入しても機能しません。DXとは、新しいビジネスモデルに合わせて、組織文化や働き方そのものをアップデートする「組織変革」に他ならないのです。

DXで目指す組織像:アジリティ(俊敏性)の獲得

DXが目指す究極のゴールは、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できる「アジリティ(俊敏性)」を備えた組織になることです。

「DX前(従来型)」と「DX後(アジャイル型)」で、組織がどう変わるべきか比較してみましょう。

表:DXで目指すべき組織像

| DX前(従来型) | DX後(アジリティの高い組織) | |

|---|---|---|

| デジタル戦略 | 従来の延長・効率化 | 価値創造型 |

| マネジメント | 合議・稟議・管理 | 挑戦できる環境・権限委譲 |

| 風土・文化 | 品質・社内都合重視 | 顧客体験(CX)重視 |

| データ | 部門ごとに散在 | 一元管理・リアルタイム活用 |

| 人・スキル | 確実な仕事・オペレーター | 自律的・挑戦する姿勢 |

| 組織形態 | 縦割り(サイロ化) | 組織横断(クロスファンクション) |

この表で最も重要なのは、「人・スキル」の変化です。ツールを入れるのは簡単ですが、「失敗を恐れずに挑戦するマインド」や「データを使いこなすスキル」を持った人材がいなければ、DX後の組織は機能しません。つまり、DXの成功は「人材育成」にかかっていると言えます。

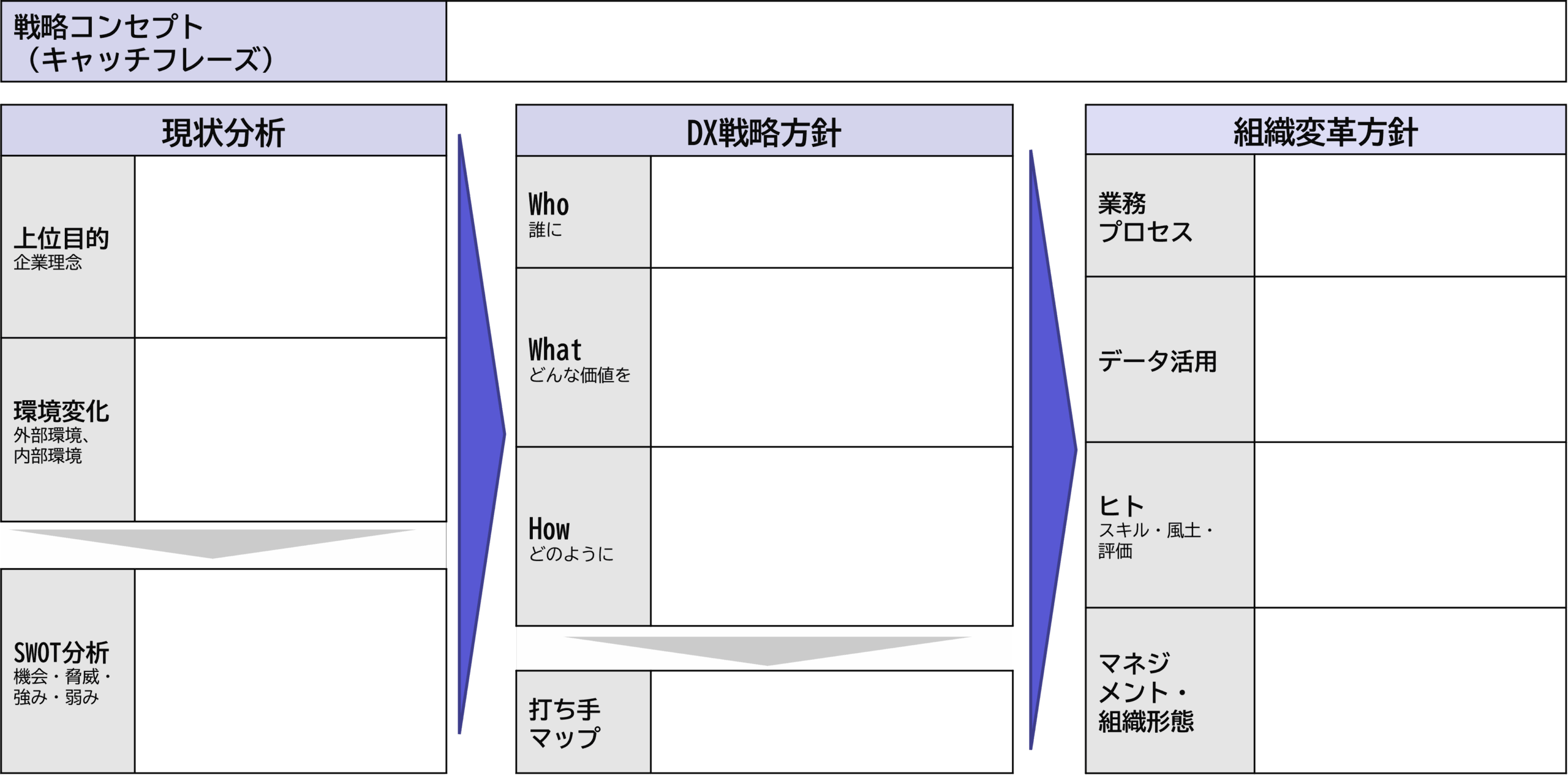

組織変革実現のためのDX戦略・DXビジョン策定

組織変革は社員の意識がバラバラな状態では実現しません。社員の心を一枚岩にするための大方針が必要です。当研究所では、「DX戦略(DXビジョン)骨子」として、方針策定することを推奨しています。

DX戦略(DXビジョン)骨子作成の大まかなステップを示します。

- Step1 現状と環境の分析:

自社の企業理念に立ち返りつつ、市場や競合などの「外部環境」がデジタルによってどう変化しているかを直視します。 - Step2 戦略方針の策定(Who/What/How):

誰に(Who)、どんな新しい価値を(What)、デジタルを使ってどう届けるか(How)を再定義します。 - Step3 組織変革方針の整理:

新しい戦略を実行するために、組織体制、採用、そして「人材戦略(育成)」の方針を決めます。 - Step4 コンセプト化:

全社員が口ずさめるような、わかりやすい言葉(キャッチコピー)に落とし込みます。

DXビジョン骨子の策定は、変革の第一歩として極めて重要です。

詳細については、「DX戦略の立て方とは?マネジメント層向け実践3ステップと策定プロセスを解説」で詳しく解説しています。

あわせて、DXビジョン(DX戦略)策定にご関心のある方は、当研究所の以下の研修もご覧ください。

【業界別】DXの主な企業事例

DXの定義や本質への理解を深めるため、具体的な企業事例を「製造業・BtoB」「小売・D2C(BtoC)」「サービス業(データ活用)」の3つの業界パターンで紹介します。各社が「デジタル(D)」をいかに活用し、「トランスフォーメーション(X)」を成し遂げようとしているかにご注目ください。

製造業・BtoBのDX事例:プロセスと組織の変革

製造業やBtoB(企業間取引)においては、自社の生産性向上だけでなく、顧客(取引先)の業務プロセスや、業界全体の取引構造、そして自社の組織そのものを変革するDXが進んでいます。

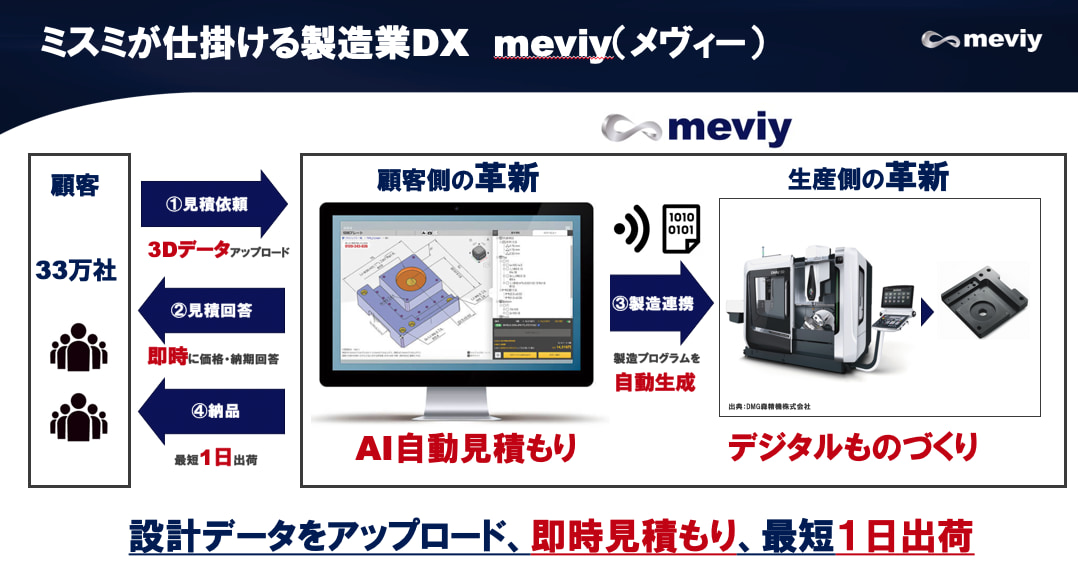

事例1:ミスミ(meviy)- 顧客(設計者)の調達プロセスを革新

ミスミが提供する「meviy(メビー)」は、部品調達における革命的なDX事例です。

従来、工場の設計者が部品を調達する際は、2D図面作成、複数社への見積もり依頼、納期調整など、数日〜数週間かかる膨大な手間(アナログなプロセス)が発生していました。

meviyは、設計データをアップロードするだけで、AIが自動で見積もりを1分で回答し、最短1日で出荷する「デジタルものづくり」プラットフォームを実現しました。 これにより、設計者は見積もりや発注の雑務から解放され、本来の設計業務に集中できるようになりました。

【DXの本質】:自社の効率化(D)に留まらず、デジタル技術を用いて顧客(設計者)の「調達プロセス(体験)」そのものを根本から変革(X)した点にあります。

事例2:丸菱製作所(ASNARO)- 業界の「空きリソース」を最適化

中小製造業である丸菱製作所は、自社の経営課題から業界全体の課題解決へとつなげたDX事例です。

.png)

同社は主要顧客への依存度が高く、受注量によって工場の稼働に大きな繁閑の差(「忙しい工程」と「空いている工程」のムラ)があることが課題でした。

この課題は自社だけのものではなく、多くの中小製造業に共通するものであると捉え、工場の「空いている工程(リソース)」を必要な企業にマッチングするプラットフォーム「ASNARO(アスナロ)」を開発しました。

【DXの本質】:自社の課題(部分最適)の解決から、デジタル技術を用いて業界全体の「リソース最適化」という新たな取引構造(全体最適)の変革(X)を目指した点にあります。

事例3:ユニマットリック – 「部分最適」から「全体最適」への組織変革

エクステリア・ガーデン設計CADソフトの業界リーダーであるユニマットリック様は、BtoBソフトウェア企業として、まさに「部分最適」のデジタル化から、「全体最適」のDXへと踏み出した事例です。

同社は、各部門が個別に業務効率化(部分最適)を進めた結果、かえって部門間の連携が非効率になるという課題に直面していました。そこで、全社的なDX推進(全体最適)へと舵を切り、ビジョンの策定から組織横断のプロジェクト実行へと進みました。

【DXの本質】:DXとは「組織変革」そのものであることを体現し、「部分最適の罠」から「全体最適」の視点へと全社の意識を変革(X)させた点にあります。このプロセスは、当研究所のDX研修(DX基礎研修)を活用して推進されました。

→ 詳しくは「ユニマットリックの変革|部分最適から全体最適で挑む業界DX」をご覧ください。

小売・D2C(BtoC)のDX事例:顧客接点とビジネスモデルの変革

BtoC(消費者向け)ビジネスにおいては、デジタルを活用して顧客と直接つながり、従来のビジネスモデル(例:卸売)そのものを変革する「D2C(Direct to Consumer)」という動きが活発です。

事例4:NIKE(ナイキ)- D2C戦略による顧客データの獲得

スポーツ用品メーカーのナイキは、メーカーでありながら「D2C」戦略を強力に推進する代表例です。

従来、ナイキの売上の多くは小売店を通じた「卸売」でした。しかし、ナイキは自社のECサイトや専用アプリ(NIKE Appなど)を強化し、顧客と直接つながるチャネルを構築しました。

【DXの本質】:これにより、ナイキは「誰が」「何を」「いつ」購入したかという顧客データを直接取得・分析(D)できるようになりました。このデータを活用し、顧客体験のパーソナライズや高精度な製品開発を行う「データドリブンな企業」へとビジネスモデルそのものを変革(X)させています。

→ 詳しくは「ナイキ(NIKE)のDX戦略 | D2Cとデータ活用が導く変革」をご覧ください。

事例5:FABRIC TOKYO – カスタムオーダーの体験をデジタルで民主化

FABRIC TOKYOは、アパレル業界においてカスタムオーダー(オーダースーツなど)の体験を変革したD2Cブランドです。

従来、オーダースーツは「店舗での採寸が必須」「高価」「納期が長い」というイメージがありました。FABRIC TOKYOは、一度店舗で採寸したデータをクラウドに保存し、顧客が2回目以降はECサイトから自分のサイズで自由にシャツやスーツを注文できる仕組み(D)を構築しました。

【DXの本質】:「店舗(アナログ)」と「EC(デジタル)」をシームレスに融合させ、「オーダーメイド」という顧客体験のあり方そのものを変革(X)し、より手軽で身近なものにしました。

→ 詳しくは「FABRIC TOKYOのDX戦略 | アパレル業界の常識を変える顧客体験」をご覧ください。

サービス業(データ活用)のDX事例:データドリブン経営への変革

事例6:ゑびや(EBILAB)- 老舗食堂の「勘と経験」をデータで科学

三重県伊勢市にある老舗食堂「ゑびや」は、中小サービス業におけるデータ活用のDX事例です。

同店は、団体ツアー客が主要売上でしたが、予約のずれ込みなどで稼働率が安定しないことや、メニューの廃棄ロスが課題でした。

そこで、従来の「勘と経験」に頼った経営から脱却し、約400種類ものデータを収集・分析するシステム「EBILAB(エビラボ)」を開発。天候、人流、イベント情報などから90%の高精度で「来客予測」「需要予測」を実現しました。

【DXの本質】:予測データ(D)に基づき、仕入れ、人員配置、メニュー開発を最適化。従業員全員が同じKPI(データ)を見て仕事をするスタイルへと「組織文化」そのものを変革(X)させ、生産性と顧客満足度を大幅に向上させました。

事例から見るDX成功の鍵

これらの事例に共通して言えるのは、DXが単なる「ITツールの導入」ではなく、「デジタル(D)」を手段として活用し、顧客体験やビジネスモデル、さらには組織文化といった「本質的な変革(X)」を目指す活動であるということです。

そして、こうした変革を成し遂げるためには、経営層のビジョン策定と、それを現場で実行できる「DX人材」の育成が不可欠となります。当研究所では、こうした変革を担う人材の育成を支援しています。

まとめ:DX人材の育成が変革の第一歩

本稿で解説してきたように、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なるデジタル化(部分最適)とは異なり、企業が競争力を維持・向上させるために必要な、全社的かつ根本的な変革プロセスです。

DXの本質とは、「デジタル(D)」すなわちデータの利活用を前提とし、「トランスフォーメーション(X)」すなわち組織のアジリティ(俊敏性)を高め、新しい市場や顧客ニーズに柔軟に対応できる体制(全体最適)づくりを行うことです。

しかし、いくら素晴らしいDX戦略やシステムがあっても、それを使いこなし、変革を推進する「人」がいなければ形にはなりません。多くの企業が直面する課題は、ツールの導入ではなく、「意識の変革」と「DXリテラシーの向上」です。

当研究所では、全社員のデジタルリテラシー底上げから、変革をリードするコア人材の育成まで、実践的な研修プログラムを提供しています。組織変革の一歩として、ぜひご活用ください。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら