目次

DX成功を妨げるサクセストラップ

過去6年間にわたる多数のDXプロジェクトで痛感した最大の障壁は、「組織行動の変革の難しさ」です。たとえデジタル戦略に誤りがあっても、挑戦と修正を繰り返し、顧客ニーズを探求し続ける仕組みと姿勢があれば、自然と正しい方向へ踏み出せます。

しかし、挑戦を後押ししない組織では、新しい戦略や価値創造のイニシアティブが、野心的であればあるほど既存のルールや慣習に押し潰されがちです。この構図は、残念ながら多くの日本企業に共通しています。

背景には、これまでの成功体験をベースに組織行動やガバナンス、マネジメントの仕組みが作り込まれていることがあります。個人のスキルや風土、文化を変えようとしても、その頑強な「成功の罠」が従来の行動様式を変容させないのです。結果として、多くの企業はこのサクセストラップを乗り越えられないままDX推進に突き進み、失敗に終わっています。

今回は、組織変革とDXを確実に成功させるための手法を解説していきます。

組織行動に影響を与える要因

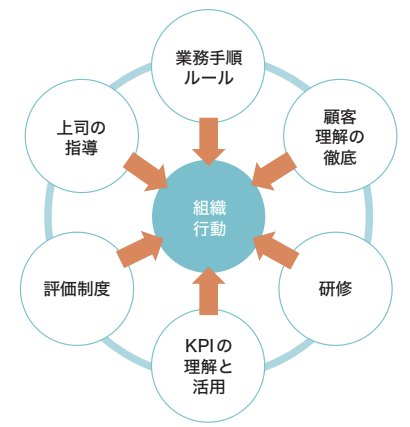

組織行動とは、おかれた状況に応じて、その組織がどのような判断をし、どう行動する特性を持っているかという組織の性質を指します。一般的にこの組織行動は自然に形成されたものではなく、どのようにしたら、業界の競争に勝てるかという競争の原理に沿って設計されており、その組織が考える組織行動のあり方に沿って、組織の構成員が逸脱しないように様々な仕組みが用意されています(図1)。

出典 拙書「1冊目に読みたいDXの教科書(SBクリエイティブ)」P25

組織のメンバーが逸脱しないように働くのは、例えば「業務手順・ルール」「研修」「KPI」「評価制度」「上司の指導」といった複数の要素です。これらが互いに補完し合うことで、一つの要素を変えても残りの仕組みが元の軌道に引き戻し、組織全体の行動が一定の範囲内に保たれます。

かつては、こうした仕組みが高度経済成長期の競争原理に適合し、日本企業の強力な推進力となっていました。日本人は「組織の一員として役割を遂行する」ことに長けており、この一致団結の力が昭和の躍進を支えたのです。

しかし、VUCA時代や第四次産業革命の到来によって、従来の競争原理は通用しなくなりました。企業はビジネスモデルを根本から見直し、新しい価値提供の仕組みを構築しなければなりません。にもかかわらず、旧来の組織行動設計が足かせとなり、チャレンジを妨げる──これこそがDX推進における最大の障壁です。

そこで必要なのが、DX時代に求められる「あるべき組織行動」を明確に定義し、それを核にして「業務手順・ルール」「研修」「上司の指導」「評価制度」「KPI」を再設計・移行することです。この一貫したアプローチによって、初めて組織全体が新たな競争原理に沿った動きを身につけ、真のDXを実現できます。

組織行動の変革に失敗する現状の仕組み

では、このような仕組みを整えずにDXを進めると、具体的にどんな問題が起きるのでしょうか。

組織を挙げてDXに取り組まず、個人の挑戦だけが浮いてしまうと、定常業務の優先度が下がります。多くのマネージャーは日々の業務コントロールが役割ですから、新しい試みを否定しがちです。仮に最終的に成功しても、その過程での挑戦を正当に評価する仕組みはほとんどなく、上司が承認しない限り評価制度自体が形骸化します。

さらに、組織全体を測るKPI(売上・粗利・受注件数・生産効率など)は従来の競争原理に沿った指標です。新しい価値創造に取り組めば一時的に数字が悪化し、その結果、KPIが挑戦の足かせになります。KPI自体が悪いわけではなく、企業ビジョンや部門・個人の役割に応じ、挑戦を後押しする指標へと見直すことが不可欠です。

また、「本業と並行してイノベーションを」と指示する経営者もいますが、定常業務をこなしながら新規事業を生み出すのは現実的ではありません。残業や休日返上で取り組むようでは、社員は経営陣の本気度を疑うでしょう。

「挑戦を歓迎し失敗を容認する文化」を掲げても、従来のやり方の失敗は高コストで業務に支障をきたします。失敗から組織的に学ぶ仕組みがなければ、改善サイクルは回らず、成果には到達できません。失敗は成功の逆ではなく、最適解へたどり着くプロセスです。デザイン思考やリーンスタートアップなど、無駄なく早く成功に近づく手法を研修で習得し、ガバナンスやマネジメント体制を移行する必要があります。

しかし、多くの企業では研修が現場社員に偏り、中間管理職が手法を理解していないため、現場の行動変容は進みません。中間管理職にもエッセンスをしっかり学んでもらい、全社一丸で新しい組織行動を定着させましょう。

最後に、既存の業務手順やルールが新たな挑戦を制限していないか早急に点検し、不要な制約は撤廃してください。組織が本気でイノベーションを後押ししていることを、仕組みと制度で明確に示すことがDX成功の鍵です。

組織行動の変革の方向性を示す「DXのビジョン」

DXビジョンでは、単に理想の組織行動を掲げるだけではなく、現状とのギャップとその解消策を明確にします。たとえば、以下のような「あるべき姿」を設定し、それぞれの行動を具体的に定義します。

- 挑戦を歓迎し、失敗を容認する文化

- 顧客エンゲージメントを最大化する行動

- 顧客課題を発見し、全体最適のために原因究明を徹底する姿勢

- 「5つのWhy」を通じて根本原因を追究し、組織横断で解決を図る

さらに、DXビジョンには以下の要素も盛り込み、社内での理解と共感を促進します。

- 環境変化の背景:今、組織を取り巻く外部環境はどう変わったのか

- DX推進の必要性:なぜいまビジネスモデルを再構築しなければいけないのか

- 目指す価値提供の仕組み:DXでどのような新しい価値を実現するのか

これらを分かりやすい言葉と適切なコミュニケーションチャネルで発信し、組織全体にDXのビジョンを浸透させます(図2)。

出典 拙書「1冊目に読みたいDXの教科書(SBクリエイティブ)」 P151

DXビジョンは定義して終わりではありません。全社員が「自分ごと」として納得するまで、何度も繰り返し発信し、組織行動の変革をしっかりと支える仕組みが必要です。さらに、その浸透度を把握するために、定期的な組織アセスメント(定点観測アンケートなど)を実施して、現状を可視化し、改善サイクルを回しましょう。

組織行動変革のためのリスキリング

DXビジョンに掲げた要素を「知る」だけでは不十分です。次のステップとして「わかる」、そして「できる」状態へと進化させるには、組織的なリスキリングが欠かせません。従来の業務経験だけでは習得しにくい次のテーマを、職責に応じて学ぶ必要があります。

- DX推進の背景理解(環境変化の把握)

- 競争原理の変化とデジタル戦略立案

- 自社DXビジョンの本質理解

- あるべき組織行動と変革の方向性

- 新組織行動を支えるマネジメント手法

- 顧客視点の価値創造(デザイン思考など)

- 顧客と共に価値を検証し創出する方法(リーンスタートアップなど)

- 組織横断・外部共創を促す行動力

- データドリブン業務の設計と実行

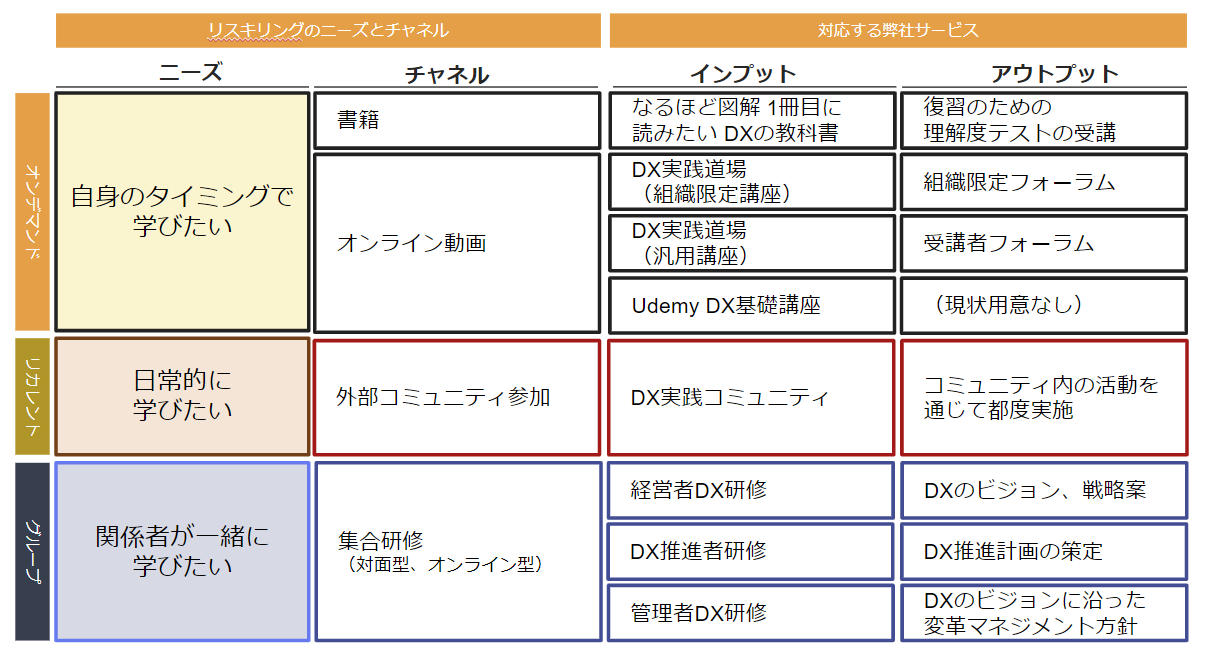

これらをすべて対面研修でカバーすると、コストと時間が膨大になります。そこで、学習目的やペースに応じた「リスキリングチャネル」を活用します。たとえば:

- オンデマンド学習:自分のタイミングで重点テーマを習得

- リカレント学習:日常的に少しずつ学びを積み重ね

- グループ学習:関係者同士で議論しながら共に理解を深める

さらに、インプットだけでは「知る」の域を超えられません。学びを「わかる」に昇華させるには、実践を通じたアウトプットの場が不可欠です。研修後に小規模プロジェクトやワークショップを設け、学んだ手法をすぐに試せる機会を用意しましょう。

以下の図は、一般的な3つのリスキリングチャンネルと、それに対応した弊社のサービスの例となります(図3)。

DXリテラシー向上のためのコンテンツ設計

組織全体でDXリテラシーを底上げするには、用語や思考フレームを統一しつつ、オンデマンド・リカレント・グループ学習など複数のチャネルを組み合わせることが不可欠です。各チャネルを横断して受講者や部署ごとの学習進捗・理解度を可視化し、状況に応じたフォローを行える仕組みを整えましょう。

「わかる」から「できる」への橋渡し

理解を実践力へと昇華させるには、実際の業務で手を動かし経験を積む場が必要です。そこで、個別の課題解決や疑問解消を支援する「DX伴走支援」を導入し、現場に即したサポート体制を構築します。

一括支援ベンダーを選ぶメリット

DXリテラシー向上の全プロセス――コンテンツ提供、学習進捗管理、現場伴走支援――をワンストップで担えるベンダーを選ぶことで、用語統一や進捗管理の一貫性が高まり、管理コストも抑制できます。都度異なるベンダーを使い分けるより、一括支援体制を構築するほうが、組織にとって大きなメリットがあります。

経営陣を含む全社的なリスキリングの必要性

DXを実践したことがある社員はまだごく少数で、多くの組織が初めて大きな環境変化とビジネスモデル変革に挑戦します。したがって、全社員のリスキリングが不可欠です。「DXやIT、経営企画部門に任せておけば、自分は現業に専念すればいい」といった意識が蔓延すると、組織は自己変革できません。

DXは特定部門だけのプロジェクトではなく、組織全体で取り組むものです。真に組織行動を変えるには、経営陣もリスキリングにコミットし、自らの視座をアップデートする必要があります。しかし、多くの経営層は過去の成功体験に基づく自信とプライドから、新たな原理を受け入れることに抵抗を感じがちです。こうした経営陣に対しては、組織の背景や課題に即した、魂のこもった「経営者DX研修」を実施し、環境変化の緊急性とDXの本質を腑に落としてもらうことが最も効果的です。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら