蒸気機関が世界を塗り替えた第一次産業革命から約250年――いま私たちは、21世紀初頭(2010年代)から始まった、AI・IoT・ロボティクスなどが物理世界とデジタル世界を融合させる「第四次産業革命(Industry 4.0)」の渦中にいます。

この変革は単なる技術の進化ではありません。産業構造や競争のルールそのものが根本から変わるタイミングです。本記事では、ビジネスリーダーが押さえておくべき以下のポイントを解説します。

- 定義と歴史:過去の産業革命との違いと、「いつ」始まったのか

- 光と影:技術がもたらすメリットと、直面する課題(デメリット)

- KSF(成功要因):新時代を勝ち抜くための「メカニズム」の正体

目次

産業革命とは:第1次から第4次までの変遷

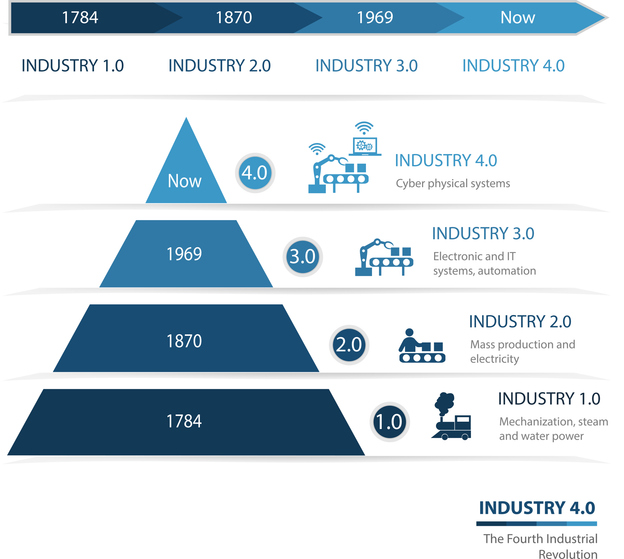

産業革命とは、画期的なテクノロジーの登場によって産業構造が転換することを指します。第1次から現在に至るまでの流れと、それぞれの「光(変革)」と「影(課題)」を整理しました。

| 時代・区分 | 技術の核 | 変革の内容と課題 |

|---|---|---|

| 第1次 18世紀末〜 |

蒸気機関 石炭 |

【機械化】 軽工業が手作業から機械生産へシフト。 [課題] 劣悪な労働環境、児童労働。 |

| 第2次 19世紀末〜 |

電力 石油 |

【大量生産】 重工業化。電力とライン生産による効率化。 [課題] 公害、資源枯渇、大量消費。 |

| 第3次 20世紀後半〜 |

PC ネット |

【自動化】 単純作業の自動化。ITによる情報革命。 [課題] 情報格差、セキュリティリスク。 |

| 第4次 21世紀初頭〜 |

IoT・AI データ |

【自律化・融合】 サイバーと現実の融合(CPS)。最適化の自動実行。 [課題] AIによる雇用代替、プライバシー。 |

産業革命の共通サイクル

産業革命は「新技術の登場 → 産業構造の転換 → 社会・ビジネスへ波及」というサイクルで進行します。新しいテクノロジーをどう取り込み、既存ビジネスを変革できるかが、各時代の企業の生死を分ける鍵となります。

第四次産業革命とは

第四次産業革命(Fourth Industrial Revolution: 4IR)とは、物理(フィジカル)・デジタル・生物(バイオ)の世界が融合し、サイバーフィジカルシステム(CPS)を通じて社会や産業に新しい能力が埋め込まれていく変化を指します。

2011年にドイツ政府が提唱した「インダストリー4.0」が発端となり、世界経済フォーラム(ダボス会議)等で定義が広がりました。第三次産業革命のIT基盤を土台にしつつ、テクノロジーが社会や身体にまで深く組み込まれ、システム自体が自律的に判断・行動する点で、質的に異なる段階です。

日本の公的整理(内閣府:Society 5.0など)では、IoT/ビッグデータ/AI/ロボット/3Dプリンティング等の相互連関がコア技術として示され、産業横断で新たな付加価値創出をもたらすと説明されます。

本記事では第四次産業革命を上位概念として用い、以降はこの視点からテクノロジーの本質とKSFを整理します。

第四次産業革命とテクノロジー

第四次産業革命は、単一の技術置換ではなく、複数の要素技術が相互に強化し合うことで加速している点が特徴です。個々の技術名を羅列するのではなく、「データの流れ(メカニズム)」に沿って整理すると、その本質が見えてきます。

テクノロジーの本質:データによる「自律ループ」

多様な技術を貫く共通の核は、以下の2点に集約されます。

- 現実世界の事象を、これまで届かなかった領域まで高解像度でデータ化する

- 膨大なデータを高速に解析し、発見・予測・意思決定をリアルタイムで現場へ反映する

この結果、データの「取得(Input)→解析(Process)→現実への反映(Output)」というループが高速で回り始めます。これを実現するのが以下の主要技術です。

1. データを集める(Input / Connection)

現実世界のあらゆる情報をデジタルデータとして吸い上げます。

- IoT / センシング:モノの状態や位置情報の取得

- 5G / エッジコンピューティング:大容量データの高速伝送と処理

2. データを分析・判断する(Processing / Intelligence)

集まったデータを解析し、最適なアクションを導き出します。

- AI / 機械学習:パターン認識、未来予測、生成AIによる創造

- ビッグデータ / クラウド:膨大な情報の蓄積と分散処理

3. 現実世界へ反映する(Output / Act)

デジタルの判断を、物理的なアクションとして実行します。

- ロボティクス / 自動運転:物理的な作業の代行と自動化

- 3Dプリンティング / デジタルツイン:シミュレーション結果の即時造形・再現

差別化の焦点は、これらの技術単体の導入ではなく、データ取得からアクションまでを一気通貫で設計し、超高速で学習し続けるメカニズムを構築することにあります。

第四次産業革命後の KSF の定義

第四次産業革命によって、ビジネスの成功要因(KSF)は大きく変化しました。従来の「良いものを安く作る」だけでは不十分です。私が「すべての業界・ビジネスに通底する現代の KSF は何か」と問われた場合、次のように定義しています。

KSF 定義の解説

「データを活用した」

「勘や経験」を否定するわけではありません。しかし、AIやIoTが前提となる時代において、客観的な事実(データ)に基づかない判断は、羅針盤なしで航海するようなリスクを伴います。このKSFを満たすためには、データが必須のインフラとなります。

「顧客体験価値の向上を」

「機能」や「価格」での差別化はいずれ模倣されますが、「体験(UX)」は模倣困難な資産です。顧客の課題を先回りして解決し、選ばれ続けるロイヤルティを築くことだけが、持続的な利益を生み出します。

「高速に実行可能な」

四半期単位のPDCAでは、もはや市場の変化に追いつけません。リアルタイムで状況を把握し、瞬時に軌道修正を行う。この「スピード」そのものが、競合に対する最大の参入障壁となります。

「メカニズムの構築」

属人的なスキルに頼る成功は長続きしません。インプットに対して組織がどう判断し動くか。このプロセスをシステムとして設計し、人が入れ替わっても「自動的に進化し続ける仕組み(メカニズム)」を構築する必要があります。

まとめ:第四次産業革命を勝ち抜くために

第四次産業革命の本質は、AIやIoTといった個別の技術論ではなく、それらを組み合わせて「高速に学習し、価値を生み出し続けるメカニズム」を作れるかどうかにあります。

このKSFを実現するためには、既存業務のデジタル化(デジタイゼーション)にとどまらず、戦略・組織・プロセスを根本から変えるトランスフォーメーション(DX)が必要です。

当研究所では、その変革を支援するためのフレームワークや解説記事を公開しています。自社の課題に合わせて、ぜひ次のステップへお進みください。

自社の現状と環境を知る

DX戦略を立案する

DXの定義を再確認する

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら