100年以上の歴史を持ち、運輸、流通、不動産など、人々の生活に密着した事業を展開する京王電鉄株式会社。同社が次なる成長に向けてDXを推進する中で、その羅針盤となる「DXビジョン」の策定プロジェクトが立ち上がりました。

しかし、歴史ある大企業ならではの縦割り組織の壁や、DXに対する共通認識の欠如といった課題が立ちはだかります。

本記事では、プロジェクトリーダーを務められた鉄道事業本部 計画管理部の山田敦哉様に、外部アドバイザーとして伴走した株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所 代表取締役の荒瀬光宏を交えてインタビュー。あえて困難な「全員参加型」のビジョン策定の道を選び、多くの部門を巻き込みながら、最終的に全社的な共感を呼ぶ「事業ビジョン」をいかにして作り上げていったのか、その軌跡を伺いました。

目次

縦割りの壁と“自分ごと化”されないDX。プロジェクト立ち上げ時の課題

DXという言葉が独り歩き。社内に必要性が浸透しない

プロジェクトが動き出した2023年10月当時、山田さんは大きな課題感を抱えていました。

「当時、社内で使われていた『DX』という言葉が独り歩きしており、まず『DXとはいったい何をすることなのか』という点を、社内に伝えていく必要がありました。なぜなら、DXの必要性を理解してもらえない限り、プロジェクトに多くの人を巻き込むことが難しい状況だったからです」(山田様)

DXの必要性をトップ層に説明し、プロジェクトを始動させるための土壌作りが最初の関門でした。経営層も個別に課題感は持っていましたが、それが「なぜDXによって解決されるべきなのか」を裏付ける客観的なエビデンス(証拠)が不足していたのです。

そこで山田さんは、経済産業省が公開する「DX推進指標」を活用。これにより、鉄道事業の現状を客観的に評価し、経営層が感じていた漠然とした課題感を「DXにおいて取り組むべき課題」として明確に紐づけ、プロジェクト開始の承認を得ることに成功しました。

縦割り組織の壁。組織を越えた課題は計画に盛り込めない

もう一つの根深い課題は、組織構造にありました。従来の事業計画は、各組織内で完結する課題解決が中心でした。

「各部署が組織内で解決できる課題はしっかりと計画に盛り込まれますが、組織を越えて取り組まなければならない課題については、自分たちではハンドリングできないので計画として盛り込めない。という状況でした。その結果、横断的な課題はいつまでたっても解決されず取り残されてしまいます。DXで取り組むべき背景には、まさにこうした課題があったのだと思います」(山田様)

アプローチできそうな範囲での課題対処が優先され、未来の変化を見据えた計画作りが難しい。この従来型のやり方を一部転換し、部門横断で取り組むべき本質的な課題にアプローチすることこそが、このプロジェクトの真の目的でした。

外部の知見を「伴走者」に。納得感を醸成する現場主導のプロジェクト設計

もともとDXの推進方法が全く分からなかったという山田さんは、プロジェクトの初期段階から荒瀬に声をかけました。

「もともと鉄道土木現場の経験しかなく、デジタル関連の仕事は関わったことすらなかったので、DXの推進の仕方が全くわからない状態でした。DXの進め方や『何のためにDXをすべきなのか』という目的意識について、荒瀬さんの知見をお借りして整理できるのではと考え、ご相談しました」(山田様)

全員参加型で「自分たちのビジョン」を。納得感を醸成するプロセス

荒瀬が提案したのは、一部の人間だけでビジョンを決めるのではなく、関係者が幅広く参加する「全員参加型」のアプローチでした。

「誰か第三者が決めたでもない、よそのコンサルが決めたでもなく、『自分たちで決めたビジョンだから自分たちが実行するのだ』という最も主体性を現場が発揮しやすいビジョンにしたい、と提案しました(荒瀬)」

このアプローチは、「現場主体で動けるDXにしたい」という京王電鉄の考えと合致しました。ビジョンそのものだけでなく、それを作り上げる「プロセス」を重視することで、策定後の実行フェーズでの当事者意識を高める狙いがありました。

.png)

ファシリテーションはあえて内製化。自走できる組織文化を目指す

特筆すべきは、プロジェクトの中核となるワークショップのファシリテーションを、コンサルタントなどの外部に委託せず山田さん自身が担った点です。

「(ワークショップのファシリテーションは)

自分たちで納得した形で進めないと、途中で進まなくなるか、熱量を込められない。他人任せにしない。という我々の文化的な背景を汲んだ決断でした」(山田様)

荒瀬の役割は、ファシリテーターとして場を仕切ることではなく、山田さんが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、これまでの経験を活かして、具体的なプロセスの提示、ワークショップの設計、フレームワークの提供、そして客観的な「ご意見番」として伴走することにありました。

参加型だからこそ直面した壁。議論を前進させた客観的視点と工夫

プロジェクトには、役職も部署も異なる23名が参加。鉄道部門だけでなく、デジタル戦略部のメンバーも加わりました。しかし、多様なメンバーを巻き込むプロセスは決して平坦ではありませんでした。

「鉄道事業の提供価値とは」固定観念を乗り越えるための視点転換

ビジョンを作るためには、今後さまざまな環境変化が起こるなかで、京王電鉄の鉄道事業は何を変えるべきか?を決める必要があります。しかし、その前にやるべきことがありました。それは、京王電鉄の鉄道事業がいつ、どこで、誰に、どのような役割を担っていくのかを具体的に明らかにすることです。最初のワークショップで、参加者は「お客さまにとって我々はどういう存在でありたいか」という問いに直面します。

「初期では、参加した方自身がそうのような思考法に慣れていないためか、深みのある意見が出てきませんでした。ある意味で印象深い出来事だったかもしれません。『お客さまにとって我々はどういう存在なのか』といったことを、深く掘り下げて考えた経験が、おそらく無かったのだと思います」(山田様)

特に鉄道会社ならではの「日々、電車をご利用いただいている方がお客さま」という固定観念が、自由な発想を妨げました。また、鉄道サービスは常に「安全・安心」がベースにあるため、そこから一歩踏み出して新しい価値提供を考えることは困難を極めました。

この壁を乗り越えるきっかけは、主語の転換でした。

「我々はお客さまにどういう価値を提供するか」という問いに、「お客さまは我々にどのような理想を求めるか」という視点を加えたことで、発想が広がり始めました。さらに、「『安全』は我々が作るもの、『安心』はお客さまが抱くもの」といった言葉の再定義を通じて、参加者の思考が整理され、議論が深っていきました。

抽象的な議論を構造化するフレームワークと外部の客観的な視点

参加者から出された顧客ニーズをグルーピングする作業も難航しました。そこで荒瀬は、Why分析やリーンキャンバスといった思考を整理するためのフレームワークを提供。さらに、ワークショップでは各グループの議論に入り、「お客さまは本当は何をしたいのでしょうか?」と問いを投げかけ、視野を広げる手助けをしました。

「プロジェクトを進めるなかで、トップの了承を得ているとはいえ、幾度となく不安と孤独を感じることがありました。そうした時に、外部に私の活動や考え方を後押しをしてくれる方がいる、ということが非常にありがたかったです。例えば、何の経験も実績のない私が教科書で学んだことを伝えるよりも、外部の有識者から『他の事例ではこうですよ』などと具体的な体験と裏付けして伝えられる方が納得感があります。特に、各参加者の頭の中にある固定観念を取り外さなければいけない場面で、荒瀬さんからのご意見は非常に効果的でした」(山田様)

内部の人間だけでは遠慮が生まれがちな議論の収束も、荒瀬が多様かつ客観的な視点やフレームワーク、事例を示すことで、参加者のバイアスを取り外し、新たな視点を含めながら納得感を持って次に進むことができたのです。

DXから事業の変革へ。部門を超えて共感を呼んだビジョンの誕生

数々のワークショップを経て、ビジョンの材料となるアイデアは出揃いました。しかし、プロジェクトは当初の想定を超えた展開を見せます。

議論の本質を捉え、DXの枠を超えた「事業ビジョン」に

「取りまとめた結果、鉄道事業として示すべきビジョンはデジタルだけの話ではないなと。もちろんデジタルを活用してこれまで以上に1人ひとりのお客さまへ寄り添ったサービスを提供することも必要ですが、今後も人が介在して提供するサービスもあります。今回のビジョンにはそうした要素もきちんと盛り込む必要がある、という方向に議論がシフトしていきました」(山田様)

この流れは、プロジェクトチーム内だけでなく、経営層からの後押しもありました。報告を受ける中で「これはもうDXではなく事業ビジョンにしてはどうか?」という声が経営層から挙がったのです。当初「DXビジョン」として始まったプロジェクトは、より普遍的で大きな「事業ビジョン」へと昇華していきました。

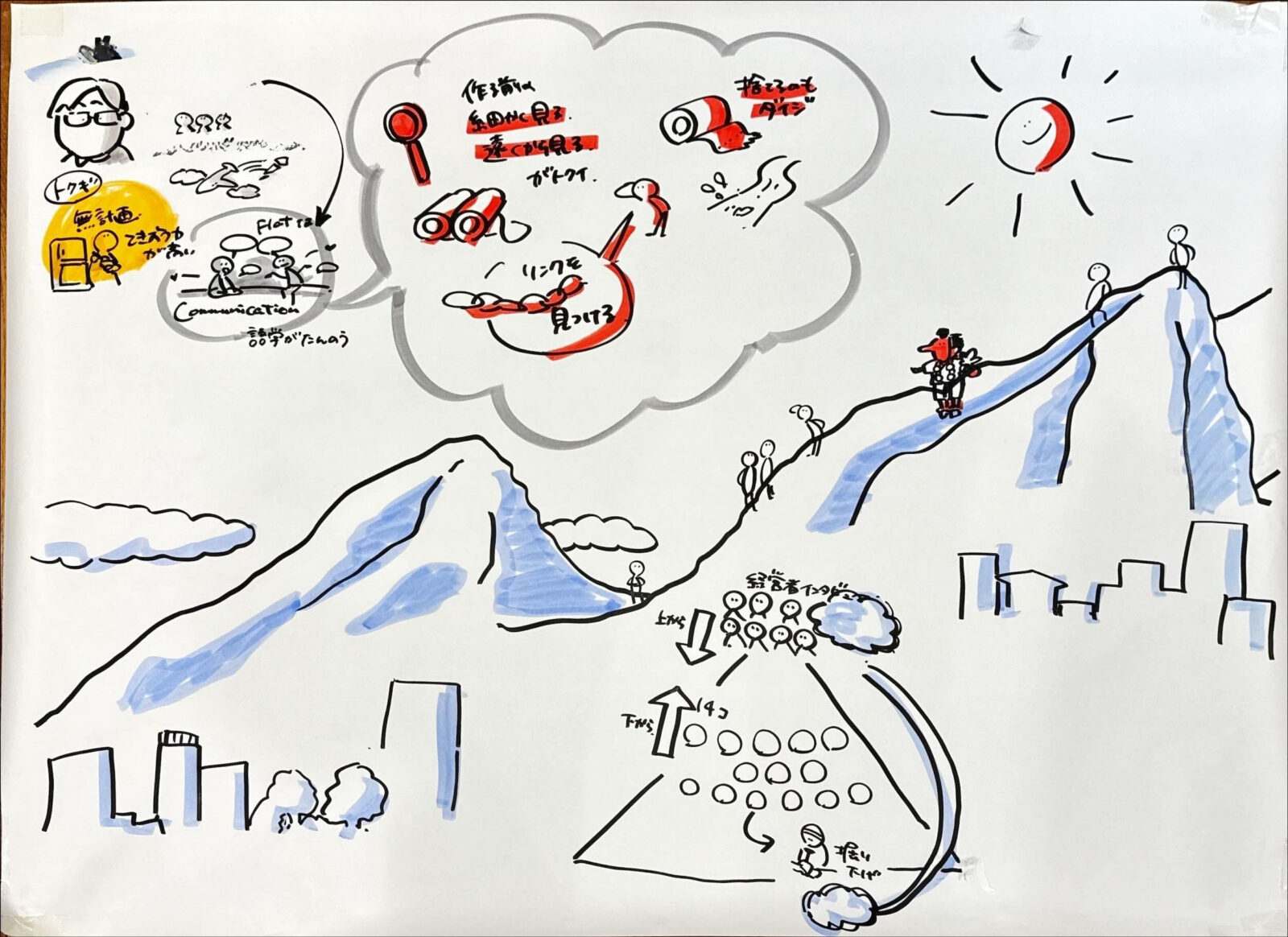

議論を「絵にする」ことで加速した相互理解とビジョンの具体化

最終的なビジョンを「形づくる」フェーズでは、荒瀬の紹介で、えがこう!(株式会社TAM)が参画しました。「えがこう!」は、議論の内容をリアルタイムでイラスト化する「グラフィックレコーディング」の手法で、ビジョンの可視化を進めました。

「抽象的な議論と具体的なイメージをその場で行き来できる点が、非常に良かったです。経営層へ鉄道事業の将来像や各部署の将来の働き方についてディスカッションした際も、考え方やイメージが絵(図解)として表現されることで、『改めて自分の想いや考えを整理できたよ。』と言われました。話の内容の依存関係や前後関係を構造的に俯瞰することができたからだと思います。この右脳的な発想の広がりとでも言いますか、そこから生まれる気づきは私自身も非常に面白い体験でした」(山田様)

グラフィックレコーディングは、頭の中にあるイメージのズレをなくし、「空中戦」になりがちな議論を収束させました。誰が主語なのか?、どの課題について話すべきなのか?、何を目的にした取り組みなのか?こうしたことが視覚的に共有されることで、ビジョンに関する議論の質とスピードが格段に向上したのです。

社長や他部門からも高評価。変革のスタートラインに立てた実感

完成したビジョンは、社内で高い評価を受けました。

「まず、社長から『ロジックがしっかりしている』という評価をいただきました。これまで積み上げてきた議論が反映されている点や、環境変化、社会課題といった背景を踏まえたコンセプトになっている点を評価していただけたのだと思います。また、『ビジュアルイメージを伴う提案』という、これまでにはなかったアプローチだったことも大きかったです」(山田様)

成功の要因は、ロジックとビジュアルの融合だけではありません。ボトムアップとトップダウンの両面から「全員参加型」で作り上げたことによる、関係者の納得感の高さがありました。「自分たちの気持ちが全く織り込まれていない」という不満が少なく、自分たちの声が反映されているという手触り感が、ビジョンへの共感を育んだのです。

山田さんは、このプロジェクトを通じて「会社の内外で、目的を共にし、相談できる仲間を得た」ことが大きな財産だと語ります。本当の変革はこれからです。しかし、多くの仲間と共に、そのスタートラインに力強く立つことができた。それがこのプロジェクトの最大の成果と言えるでしょう。

-1600x1029.jpg)

DXビジョン策定支援導入企業情報

会社概要:京王電鉄株式会社

- 会社名:京王電鉄株式会社

- 所在地:東京都多摩市関戸1丁目9番地1

- 設立:1948年6月1日

- 事業内容:鉄道事業、土地・建物の賃貸・販売業ほか

- Webサイト:https://www.keio.co.jp/

お話を伺った方

- 京王電鉄株式会社 鉄道事業本部 計画管理部 山田 敦哉 様

DX研修のご相談

DX研修のご相談は、こちらの専用フォームよりお気軽にご連絡ください。依頼内容が固まっていない段階のご相談も歓迎です。

「何から始めるべきか」「どの層から着手するべきか」「社内の温度差をどう埋めるか」など、現状の整理から壁打ち相手として伴Sします。ヒアリング後、最適な進め方・対象・期間のたたき台をご提案します。