2024年8月から9月にかけてアメリカ西海岸で実用化が進むレベル4自動運転サービスを取材しました。Waymo OneやTesla、Cruise、Zooxの最新事例から、社会のDX最前線の体験レポートをお送りします。

目次

【体験レポ】アメリカの自動運転レベル4タクシー「Waymo One」に乗ってみた

今回の調査で最も衝撃的だったのが、自動運転タクシーサービス「Waymo One」の体験です。DXという視点では、この自動運転がサービスとして提供されることにより、モビリティや社会インフラに大きな変化が生じることが、重要な注目点となります。

自動運転タクシー「Waymo One」とは?

Waymo Oneは、Googleの親会社であるAlphabet傘下のWaymo社が提供する自動運転タクシー(ロボタクシー)サービスです。アメリカの西海岸では、Waymo社がジャガー社と共同開発した、運転手を必要としない自動運転車(レベル4)は、カリフォルニア州のサンフランシスコ、ロサンゼルス、アリゾナ州のフェニックスの3つの町でサービスインしています。

このように市単位で自動運転を使ったサービスがローンチするのは、自動運転実現に欠かせない法制度の整備や実運用ルール、交通システムとの連携など、市や州との官民共同で取り組む事が欠かせないためと考えられます。この注目の3つの市を訪れ、自動運転を体感しました。

【写真で解説】Waymo Oneの呼び出しから乗車までのステップ

Waymo Oneの具体的な使い方について、順を追ってご説明します。

①Waymoの呼び出し

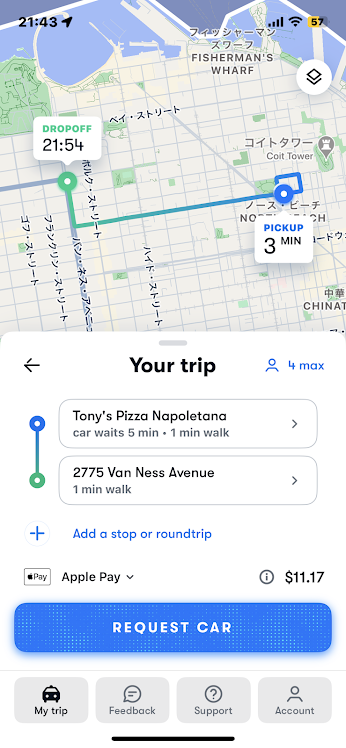

基本は予約式ではなく、移動したい時にその場で申し込む方式です。スマホアプリを開くと出発地は現在位置が最初から表示されており、目的地だけを指定すればWaymoを呼び出せます。

目的地を指定すると、到着時間と運賃が自動計算されます。呼び出し確定(REQUEST CAR)ボタンを押すと、実車両がアサインされ、向かってきているタクシーの現在地と到着時間が表示されます。

乗車場所は、厳密に自身のいる位置とは限らず、周辺でWaymoが停車可能な場所が自動で選ばれます。付近の乗車位置候補から選んだり、呼び出し確定後に微修正したりすることも可能です。まずはWaymoを向かわせておいて、最適な乗り場を再検討できるなど、時間の無駄がないよう便利に設計されています。

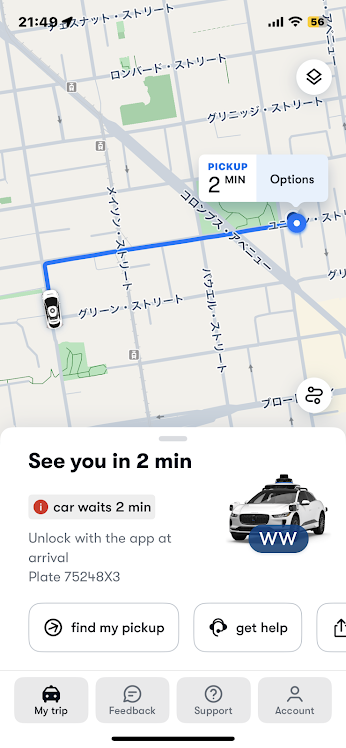

②Waymoの到着

数分後、無人のタクシーが到着し、乗車位置である私の目の前に静かに停車します。縦列駐車で歩道沿いに停車する余地がない場合は、2列目に素早く停まって乗降したり、少し先の停車できるスペースで停車したりと、Waymo自身が判断して実施しています。

車は、ジャガー製の電気SUV「I‑PACE」で、様々なセンサーや機材がWaymo独自に搭載されています。電気自動車のため音は非常に静かで、耳障りではない程度の音を出して歩行者などに気づいてもらいやすい工夫がされています。

③乗車

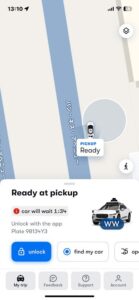

Waymoが到着しても、車はロックされており、ドアノブに触れることもできません。呼び出した当人のアプリでロック解除ボタンを押して初めて、開錠されてドアノブが出てくる仕組みです。これにより、他の人が間違って乗車してしまうトラブルを防いでいます。

ドアノブが出現するのは助手席と後部座席の両側で、運転席には誰も乗れないようになっています。定員は後部座席に3人、助手席1人の合計4人です。

まるで未来の乗り心地? 無人走行の車内体験

乗車後、液晶画面で目的地を確認し、スタートボタン(Start Ride)を押すと、車がスムーズに動き出します。運転席には誰もいないのに、ハンドルが自動で回っている様子は、何度見ても不思議なものです。シートベルトをしていない場合は、アラームが鳴ります。車内ではエアコンの温度や好きな音楽を選んで、リラックスして過ごせます。

走行中、車は周囲の車や歩行者を認識していることを示すように、モニターに認識しているオブジェクトをすべて表示します。すべての交差点や信号、交通規制に対応して走行し、歩行者が横断歩道を渡る際には、車がきちんと停止し、安全に通過するのを待ちます。

車内モニターを見ていると、他の車のウィンカーの点灯、自転車や歩行者の動きを詳細に認識していることも見てとれ、驚かされます。横断歩道を渡ろうか迷っている歩行者がいれば、手前で止まります。歩行者は、「停まってくれてありがとう」と合図をしようとしますが、誰も運転席に座っていないのを見て、驚いている表情を見れることも少なくありません。

工事現場などのイレギュラーな状況にも対応し、必要に応じて安全を確認した上で反対車線にはみ出して前進します。目的地に到着し、降りると、やがてドアノブが収納されロックされます。

デジタルならではの発想:「立ち寄り」で車が入れ替わる体験

途中で立ち寄り地点の設定や、目的地を複数入れることもできます。こんなこともありました。立ち寄り地点をホテルに設定し、荷物を取りに寄って、Waymoを待たせた上で5分後に目的地に移動しようとしたところ、私が降りた瞬間にWaymoは他の顧客を拾いに行ってしまいました。

「えー、行っちゃうの? 話が違うよー」と思ったのですが、アプリには、「最終目的地に行く用意ができたら、ボタンを押してください。他のWaymoが参ります」というメッセージが出ていました。

これは、まさにデジタルならではの発想です。運転手がいるアナログな世界では、その運転手がそこで待つのが当たり前ですが、デジTルの世界では、このように情報さえ引き継げば、他のマシンが交代することが可能です。待っている間の無駄も無くすことにより、車両の稼働の最大化が図れるのです。

(ちなみに、この時は残念なことに、「付近で空いているWaymoが見つかりません」というエラーが出てしまい、最終目的地に行けないという問題が発生しました。デジタル過渡期らしいトラブルでしょうか。Waymo社にクレームしたところ、あっというまに返金してくれました。)

サービス提供エリアの現状(サンフランシスコ・フェニックス・LA)

- カリフォルニア州 サンフランシスコ

- カリフォルニア州 ロサンゼルス

- アリゾナ州 フェニックス

- テキサス州 オースティン(準備中)

サンフランシスコでのサービス

私が最初に訪問したサンフランシスコでは、空港こそサービス範囲外でしたが、市内に入ってからは、移動にWaymo Oneを多用し大変便利でした。本報告では、サンフランシスコでの体験を中心にご報告します。

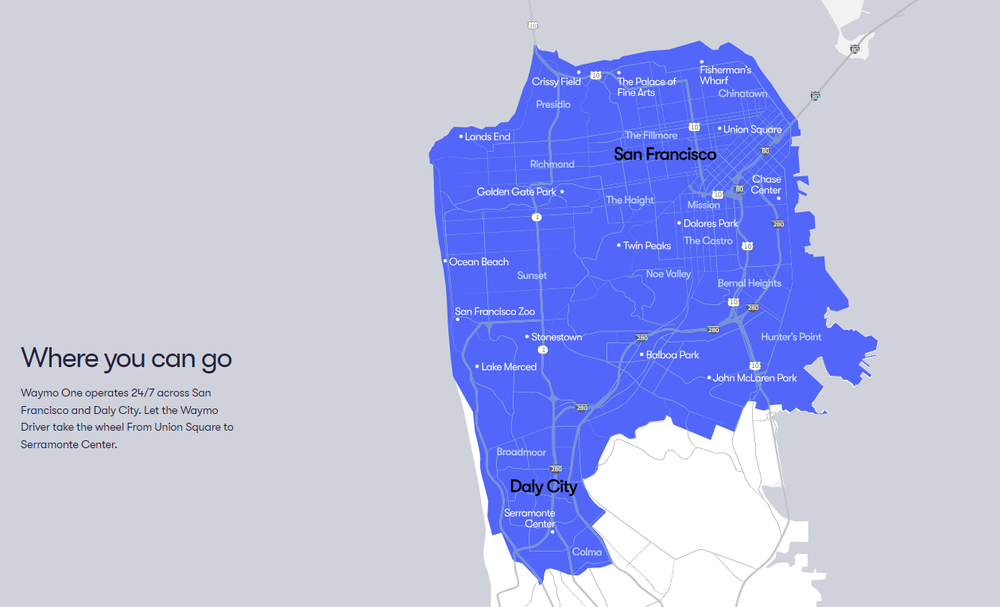

以下のサービス提供エリア図を見ると、サンフランシスコ市とデイリーシティ市のみが提供範囲です。空港のあるサウスサンフランシスコ市(右下の白い部分)などは範囲外です。

市内の区域(上記地図のブルーの部分)に入ったとたん、Waymoのタクシーを何台も目撃することになりました。ホテル到着後は、食事など出かけるたびにWaymo Oneを使い倒し、非常に快適な生活を実感しました。

料金は普通のドライバーのいるタクシーと同じくらいの価格帯です。しかし、すべてアプリをインターフェースとしており、料金や現在地、目的地が明瞭に確認できるので、「目的地が正しく伝わっただろうか?」「遠回りされていないだろうか?」といった不要な不安を持つことなく、快適な乗車体験ができることは、素晴らしいメリットです。

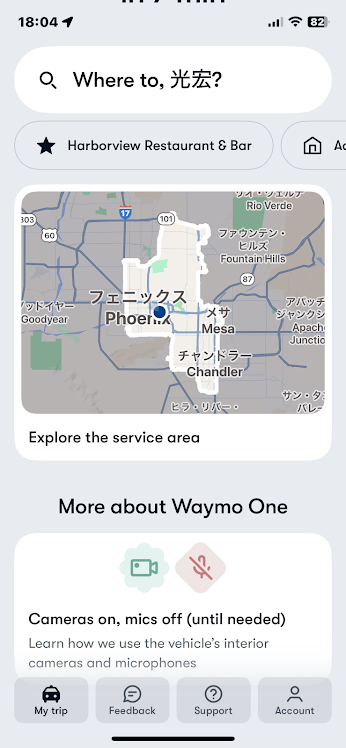

フェニックスでのサービス

フェニックスは、アリゾナ州の州都で砂漠に囲まれた乾燥した大変暑い気候です。滞在中の気温は、摂氏44.4度とまるでサウナ状態でした。雪が降ることもなく、平坦で広い道路が続く特徴的なエリアであることが、自動運転車を最初にサービスインするエリアとして選ばれたのではないかと思います。フェニックスでは空港からWaymoが利用可能でした。

ロサンゼルスでのサービス

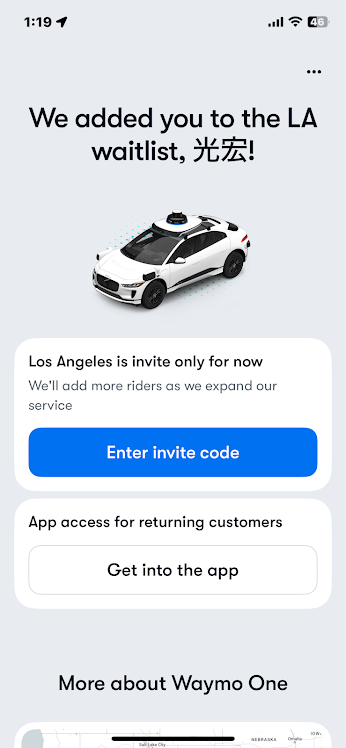

ロサンゼルスに行ってみると、招待コードを持っている人しか乗車できない限定公開サービスであることがわかりました。すぐにウェイティングリストに登録をしたものの、1週間の滞在中に乗車することはできませんでした。少しずつテスト運用して問題を解決しながらサービスを拡大していくソフトオープンという位置づけです。

Waymoが使えない代わりにUberを多く使うことになりました。ロサンゼルスのWaymo Oneサービスの招待コードは、残念ながら日本への帰国後に受領することになりました。

Waymoだけじゃない! アメリカで開発競争を繰り広げる自動運転企業

アメリカではWaymo以外にも、多くの企業が自動運転技術の開発を競っています。今回調査対象となるのは、運転手を必要としない自動運転(レベル4)です。

(補足) 自動運転の「レベル4」と「レベル5」の違い

自動運転レベル4とレベル5

レベル4は「特定条件下で」ドライバーレス走行を実現(高度自動化)。今回のWaymo Oneのように、サービスエリアが限定されているものが該当します。

レベル5は「どこでも」ドライバーレスを実現(完全自動運転)。

参考:自動運転、レベル4とレベル5の違いは?実用化状況は?

テスラ(Tesla):自動運転の「体験」を普及させた巨人

自動運転車として、もっとも有名なのは、イーロン・マスクの率いるテスラ社です。世界の時価総額ランキングでトップ10に入る企業で、トヨタ自動車の企業価値を大幅に上回っていることで有名です。

今回の米国滞在中、普及しているUber(ライドシェア)にかなりお世話になりました。偶然配車されたテスラ車に乗れる機会も多く、道路走行中にテスラ車を見かける頻度もかなり多かった印象です。Uberでテスラが迎車に来た場合は、当然運転手が乗っており、「運転手が運転しなくてもいいのでは?」と思わず質問してしまいました。すると、「Uberの顧客をとるためにどのみち運転手は必要。せっかく乗っているので運転もしている」とのことでした。しかし、その場で完全自動運転に切り替えて、運転手が運転しなくてもよい様子も見せてくれました。

また、テスラの販売店へ車を見に行きました。

クルーズ(Cruise):GM傘下の専用車両開発

クルーズは、アメリカの大手自動車会社GM(ゼネラルモーターズ)の子会社で、自動運転車を使ったタクシーサービスを開発しています。クルーズは完全無人を目指して開発に取り組み、サンフランシスコでテストを行なっています。Waymoが既存のジャガー製車両を使って早くサービスインすることを目指したのに対し、こちらは自動車メーカーですので、オリジナル車両を開発し、将来公共交通機関を代替して普及させることを狙っているものと予想します。

ズークス(Zoox):Amazonが推進する未来のモビリティ

ズークスは、アマゾンが買収した自動運転技術を開発している会社で、クルーズ同様、こちらも自動運転専用の車両をゼロから設計しています。快適な空間作りも大切にしており、様々な用途のサービス提供に対応するインフラとして位置づけているようです。

室内は、4人乗りの対面シートのみで、前後どちらにも進むことができるため特別なエアバッグシステムが使われています。アマゾンのAI(人工知能)音声アシスタントのAlexa(アレクサ)を使用したサービスにも注力しています。

自動運転で社会のDXはどう進むか

自動運転のある暮らしは、単なる移動の自動化ではありません。これは社会システム全体を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)そのものです。(DXの基本的な意味についてはこちらの記事もご覧ください)

従来からある運転やタクシーというサービスをそのままデジタルに置き換えることは簡単に発想できますが、実際に様々な分野でのDXで起こる事象としては、単なる部分代替ではなく、利用者のジョブ(目的を達成するための行動)の全体最適の実現です。サービスを提供する側にとっても、その影響を受ける関連業界においても、デジタルだからこそ実現できるサービスというものを考え抜くことが、将来を見越すために重要です。

例えば前述の車両の待ち時間の最大活用(車両の差し替え)もその一例です。待ち時間に車両が稼働できるのであれば、従来のタクシーのように、「待っている間の課金」という発想はなくなります。いつでもすぐ車両が来るのであれば、「予約」とか「予約料金」という発想もなくなるでしょう。人の移動だけでなく、物の移動や様々な目的にサービスが細分化することもあるでしょう。もちろん、運転席が無くなることにより、移動中の居住空間のあるべき姿が再設計されることで、新たなビジネスチャンスも増えていくことでしょう。

こうした戦略検討にはフレームワーク活用が有効です。詳しくはDX環境分析フレームワークをご覧ください。

完全自動運転が普及した社会において無くなるもの

交通事故

いきなりゼロにはならないにしても、人が運転するよりも、はるかに事故率が下がるようです。さらに自動運転にフル対応した交通インフラにすることで、安心安全な事故ゼロの町も目指せるのではないでしょうか。

自動車保険

運転手に一切責任がない時代になれば、自動車保険は不要となります。

カーナビや地図

運転手がいなくなる時点で、従来のカーナビや地図は不要になります。目的地を確認するなどの機能は、エンターテイメントなどを兼ねたモニターの機能の1つとして取り込まれることでしょう。

信号機

すべての車両が自動運転になると、車同士が通信をして交差点への侵入順序を決定できるため、車用の信号機は要らなくなるでしょう。

標識

運転手が視認する目的で設置している標識が不要になり、必要な情報は直接車に送られることでしょう。

車のライトやミラー

自動運転の車はカメラやセンサーで周囲の情報を得るため、ルームミラーやサイドミラーは不要に。ライトは歩行者への認知向上など別目的に最適化されていくでしょう。

駐車場

市中の待機やタクシー稼働への切替により、都市部の高価な駐車場は他用途へ転換していく可能性があります。

バスガイド、ツアーガイド

車両側の多言語ガイド機能により、車窓案内中心の業務は縮小する可能性があります。

運転代行サービス

完全自動運転の普及とともに不要になる場面が増えます。

短距離の公共交通

乗り合いの自動運転タクシーが24時間稼働すると、短距離の公共交通の一部が代替される可能性があります。

「なくなるもの」という視点は社会変化の把握に有効です。関連記事:10年後になくなるもの12選

完全自動運転が普及した社会におけるビジネスチャンス

自動運転車に乗る人はすべて「乗客」となります。移動時間の価値が変わることで、車中エンタメやテレカンなど多様なサービスが生まれます。

移動オフィス

通勤時間の作業化や遮光制御による高性能テレカンブース化が進むでしょう。経営資源シフトの視点はこちらを参照ください。

移動カフェやレストラン

受け渡しの最適化を巡って、新たなプレイヤーが台頭する可能性があります。

観光ガイドアプリ

車両と連動した位置連動・質問応答のパーソナライズガイドが普及するかもしれません。

なぜ日本で自動運転の普及が遅れているのか?

アメリカの現状を見た上で、日本の状況を振り返ってみます。日本の自治体が取り組む地域課題として、モビリティというテーマがあります。高齢化した過疎地域においては、免許を返納した高齢者が、病院や買い物に行くのに苦労する実情があるものの、バスなどの公共交通機関も維持が難しく、生活上の困難が増しています。

世界一高齢化が進展している日本は、課題先進国だからこそ、自動運転技術を早く事業化し、安価な地域内移動手段が提供できるスマート社会を目指すことが、ひいては技術やサービスの海外輸出につながり、日本の競争力にも繋がると考えられていました(Society5.0参照)。

しかし、日本で自動運転車の普及が実現していない理由として、以下のものが考えられます。

技術的な課題

- 日本の道路の複雑性

- 雪などの悪天候によるセンサー類の不具合

法規制とガイドラインの整備不足

- 道路交通法や保険制度などの法規制が未整備

- 事故が発生した際の責任の所在の明確化

官民連携によるインフラ整備の遅れ

- 道路の標識や信号のデジタル化が進んでいない

- 地域の交通ルールや標識、信号のパターンのデータベース未整備

社会的な受容性と安全性の懸念

- 安全性に敏感な消費者、社会の受容に時間がかかる

- 都市部などで、公共交通機関が米国より発達している

これらの課題認識は、日本全体のDX推進における課題とも共通しています。DXのより深い説明については、以下の記事もご参照ください。

まとめ

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。自動運転技術は、今後の社会において最も大きなインパクトを与える革新的なテクノロジーの一つです。これからの地域課題の解決や、社会の変化を先取りするためにも、関連する最新動向の把握は不可欠と言えるでしょう。

特に地方自治体で交通課題に直面している地域は、Waymo社などの先進的な企業への誘致活動や、自動運転特区の設立に向けた政府への働きかけが、有効な選択肢となります。こうした取り組みを通じて地域に人やビジネスを呼び込み、経済の活性化を図ることが期待できます。

また、島しょ部など閉域型の道路を有する自治体では、行政区画を越える課題が少ないという特性も活かし、積極的な導入・誘致がより現実的に進められるでしょう。

加えて、企業の新規事業領域として自動運転関連ビジネスを検討されている方にとっても、これは日本の競争力強化や社会課題の解決に貢献できる大きなチャンスです。ぜひ、新たな領域への挑戦を前向きにご検討いただきたいと思います。

本稿では、Waymo Oneを中心に自動運転サービスの最新動向と可能性をご紹介しました。安全・安心で利便性の高い社会の実現、産業競争力の向上、さらには世界的な環境対策への寄与など、自動運転技術がもたらす多様なメリットにご注目いただき、今後の発展に期待したいと思います。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら