DX(デジタルトランスフォーメーション)の成否は、その羅針盤となる「DX戦略」の質にかかっています。多くの企業がDXの必要性を認識しつつも、「具体的に何から手をつければいいのか」「どう戦略に落とし込めばよいか」と悩む経営層やマネジメント層は少なくありません。

本記事では、DX戦略とは何か、なぜ今重要なのかという基本から、デジタルトランスフォーメーション研究所が提唱する独自の実践的な「DX戦略策定プロセス」を3つのステップで詳しく解説します。一般的なフレームワークの紹介にとどまらず、現状分析から具体的な戦略(Who/What/How)の策定、さらには組織変革の方針検討まで、マネジメント層が実行すべきアクションを具体的に示します。

目次

DX戦略とは?経営層が今すぐ策定すべき理由

DX戦略の定義と「デジタル化」との違い

DX戦略とは、単なる「デジタル化」とは異なります。デジタル化(デジタイゼーション)が、アナログ情報をデジタル形式に変換する「部分最適」な取り組みであるのに対し、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造し続ける「全体最適」の取り組みです。

DXの定義の詳細はデジタルトランスフォーメーションとは?もご参照ください。

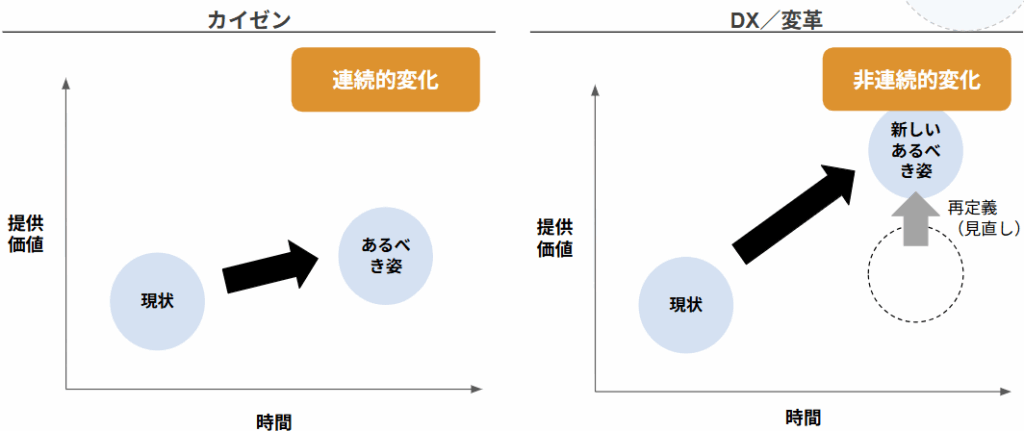

多くの企業がデジタルツールを導入するものの、業務効率化(デジタライゼーション)のレベルに留まってしまうケースが見られます。しかし、真のDXは、デジタルを前提として「価値の再定義」を行い、ビジネスモデルまで変革することにあります。戦略なきDXが失敗しやすいのは、この「全体最適」と「価値の再定義」の視点が欠如し、部分最適のデジタル化が目的となってしまうためです。

なぜ今、DX戦略が不可欠なのか?

なぜ今、これほどまでにDX戦略が不可欠とされているのでしょうか。それは、デジタル技術の進展により、市場環境が「非連続的」に劇的に変化しているためです。顧客ニーズの変化、業界外からのディスラプター(破壊的企業)の参入など、これまでの延長線上にはない変化が起きています。

このような環境下で、既存のビジネスモデルのままでは、企業は競争力を維持できません。環境変化を正確に把握し、自社の「あるべき姿」を再定義することが、経営層の急務となっています。この「あるべき姿」への変革の設計図こそが、DX戦略なのです。

競合に差をつける「DX戦略策定」3つの実践ステップ

DX戦略策定は、やみくもに進めるものではありません。ここでは、デジタルトランスフォーメーション研究所が推奨する、マネジメント層(経営層・事業幹部・部長)が主体となって進めるべき、実践的な「DX戦略策定プロセス」と、そのアウトプットとなる「DX戦略(DXビジョン)骨子」テンプレートを紹介します。

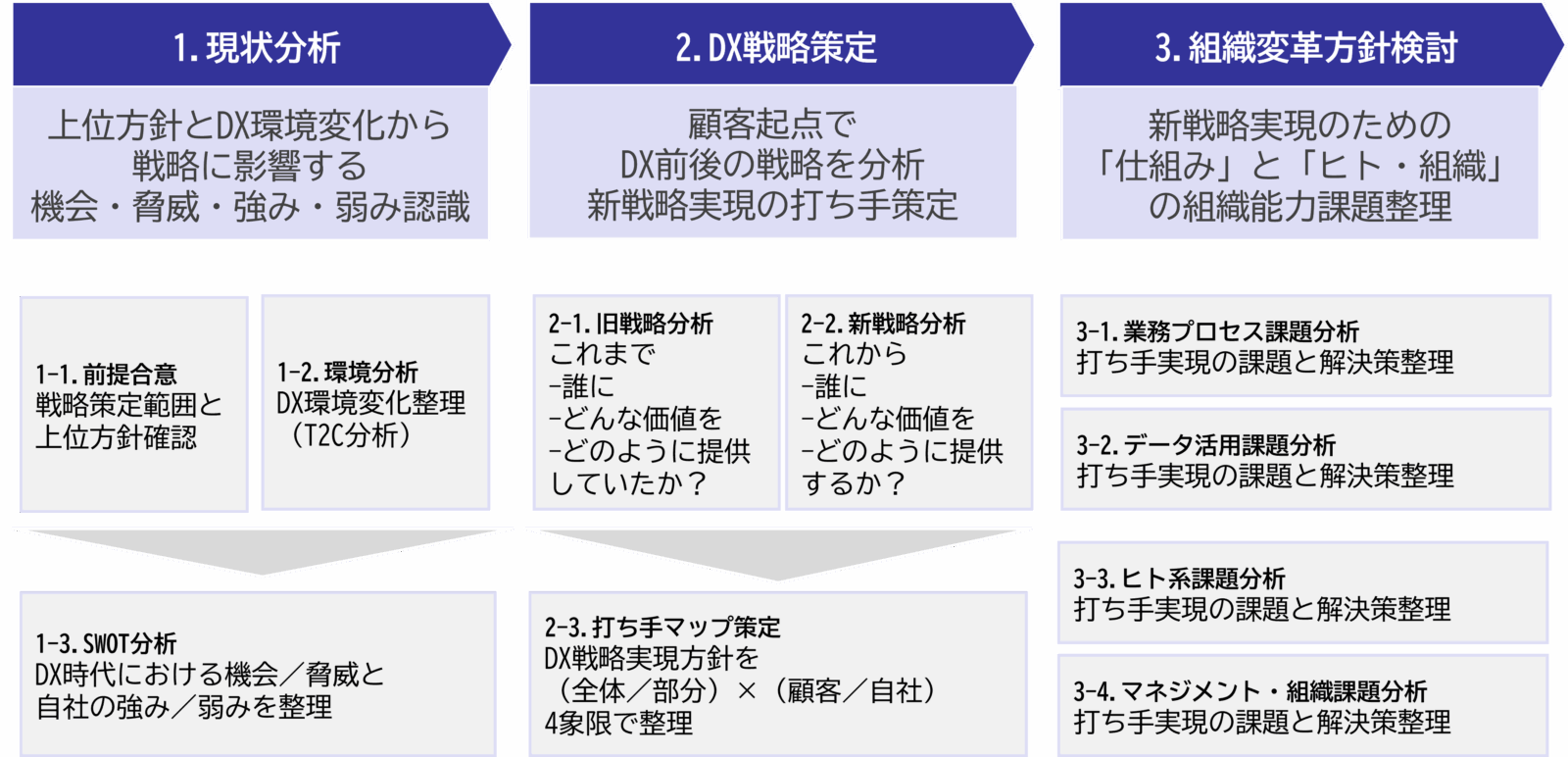

まず、下の「DX戦略策定プロセス」の図 が示すように、戦略策定は大きく「1. 現状分析」「2. DX戦略策定」「3. 組織変革方針検討」の3ステップで進めます。このプロセスは、全社DXビジョンから事業別・部門別戦略まで、階層に応じて共通して活用できます。

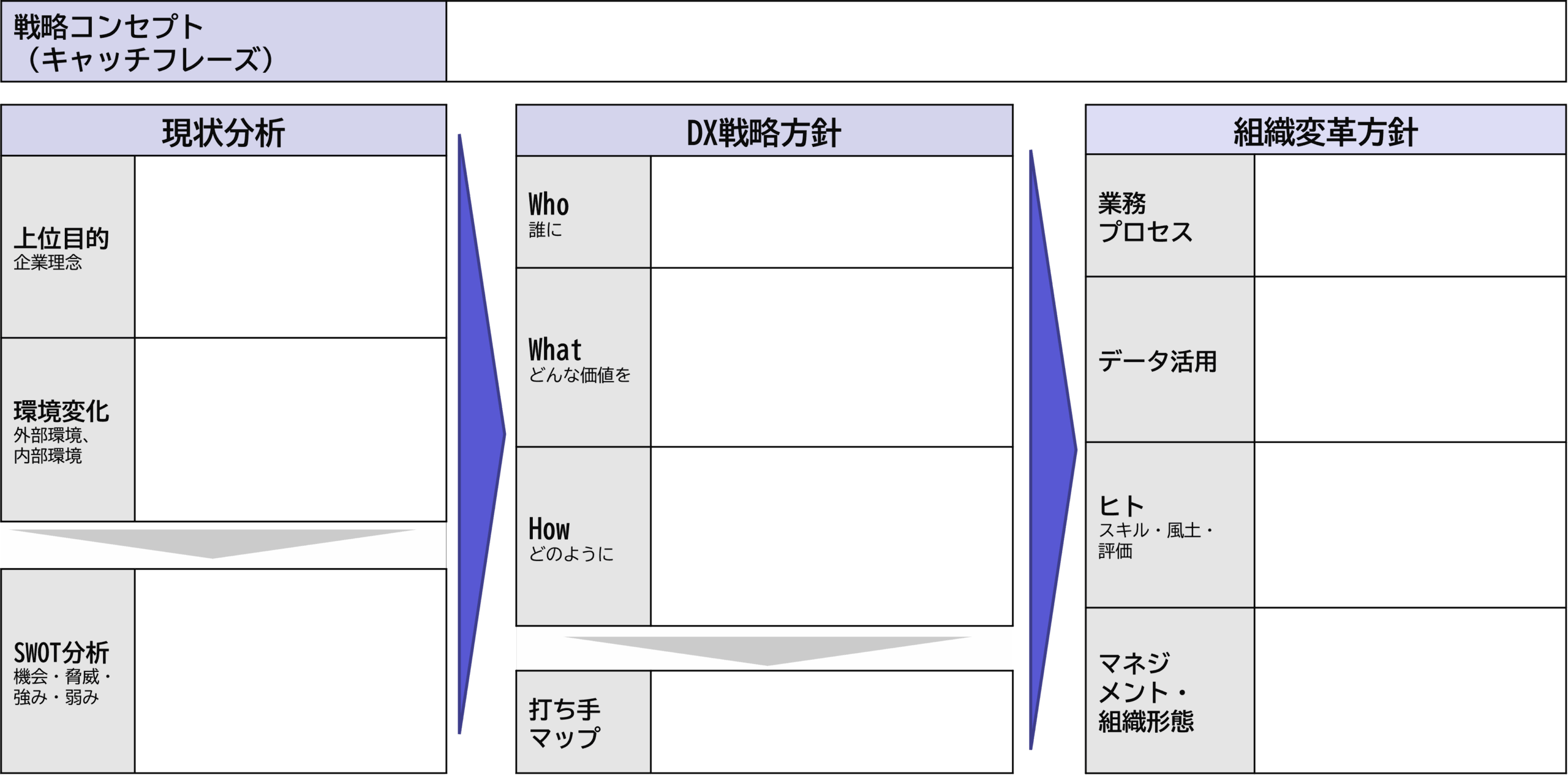

そして、このプロセスを経て作成する戦略の全体像(設計図)が、次に示す「DX戦略(DXビジョン)骨子」テンプレート です。各ステップが、この骨子のどの部分に対応しているかを意識することで、精度の高い戦略策定が可能になります。

ステップ1:現状分析(AsIs)

最初のステップは、自社の立ち位置を正確に把握することです。このステップは「前提合意」「環境分析」「SWOT分析」の3つのサブステップで構成されます。

1-1. 前提合意(戦略範囲と上位方針の確認)

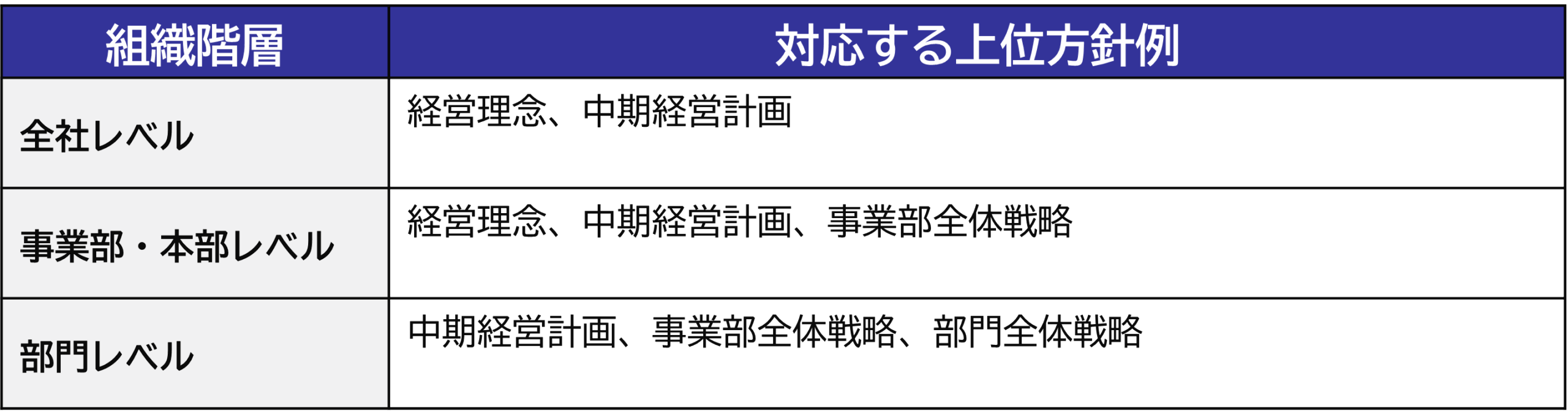

まず「1-1. 前提合意」として、どの組織階層(全社、事業部、部門)の戦略を策定するのか、期間はどれくらいか、そして拠り所となる上位方針(経営理念や中期経営計画)は何かを明確に合意します。

次に、DX環境の変化を分析します。一般的なPEST分析や3C分析などからファクト情報を整理し、それをDX時代に特に重要な「T2C(Technology, Customer, Company)」の観点でまとめ、最終的に「SWOT分析」で戦略的な示唆を導き出す、という流れで進めます。

とSWOT分析分析-scaled.png)

1-2. 環境分析(T2C分析)

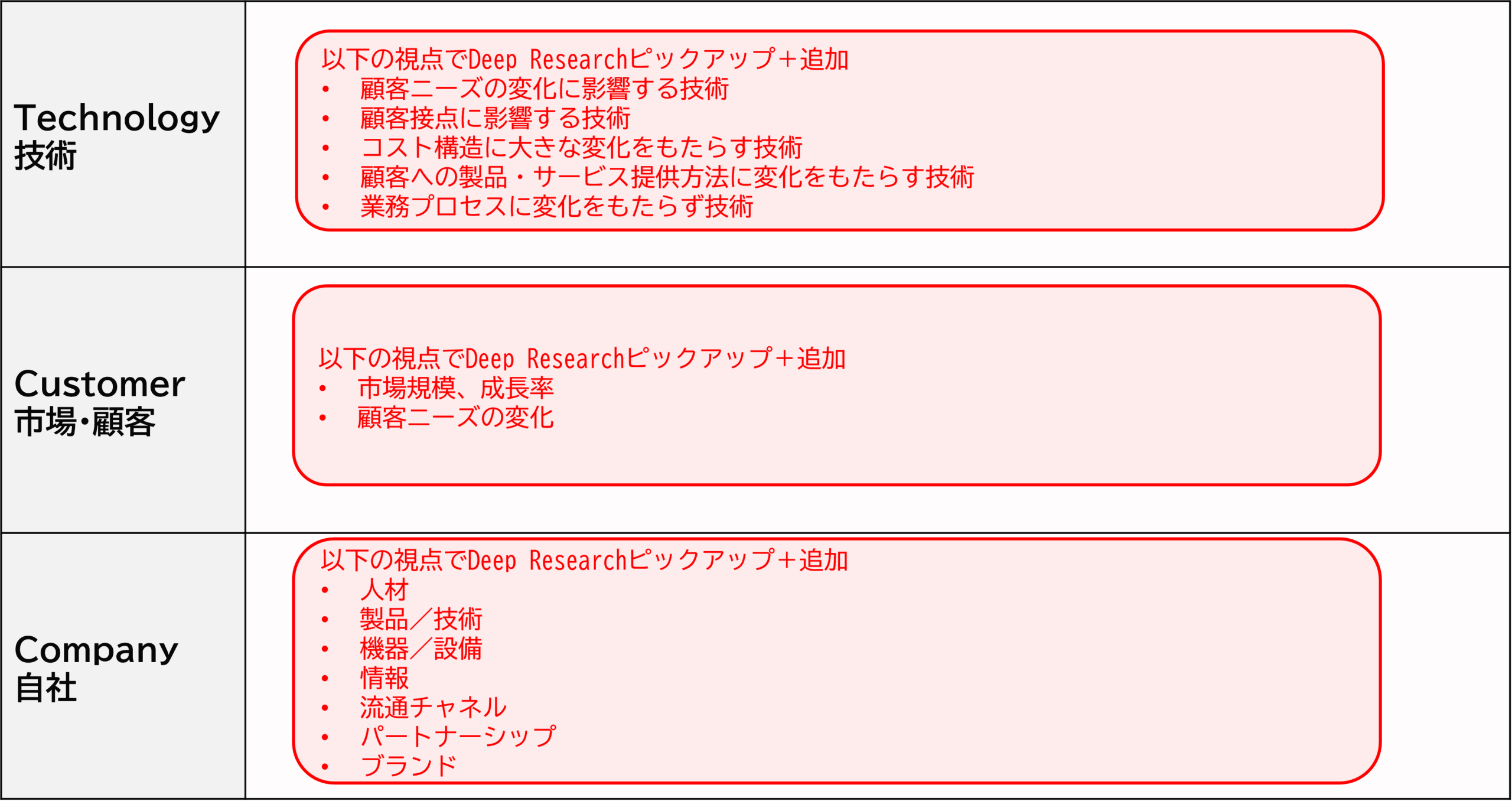

「1-2. 環境分析(T2C分析)」では、特に変化の激しい「技術(Technology)」「市場・顧客(Customer)」「自社(Company)」の3点に絞って、DX戦略に影響を与えるファクト情報を整理します。

T2C分析は、既存の環境分析フレームワークをDXの観点で発展させたものです(詳細は環境分析フレームワーク5選もご参照ください)。

1-3. SWOT分析(戦略的示唆の抽出)

最後に「1-3. SWOT分析」で、T2C分析で得たファクト情報を解釈し、戦略の示唆として自社にとっての「機会・脅威・強み・弱み」を主要なポイント(3つまで)に絞って整理します。

ステップ2:DX戦略策定(ToBe)

次に、分析結果を基に「これからの戦略」を描きます。このステップは「戦略分析の基本」「Who分析」「What分析」「How分析」「打ち手マップ策定」の5つのサブステップで構成されます。

2-1. 戦略分析の基本(Who/What/How)

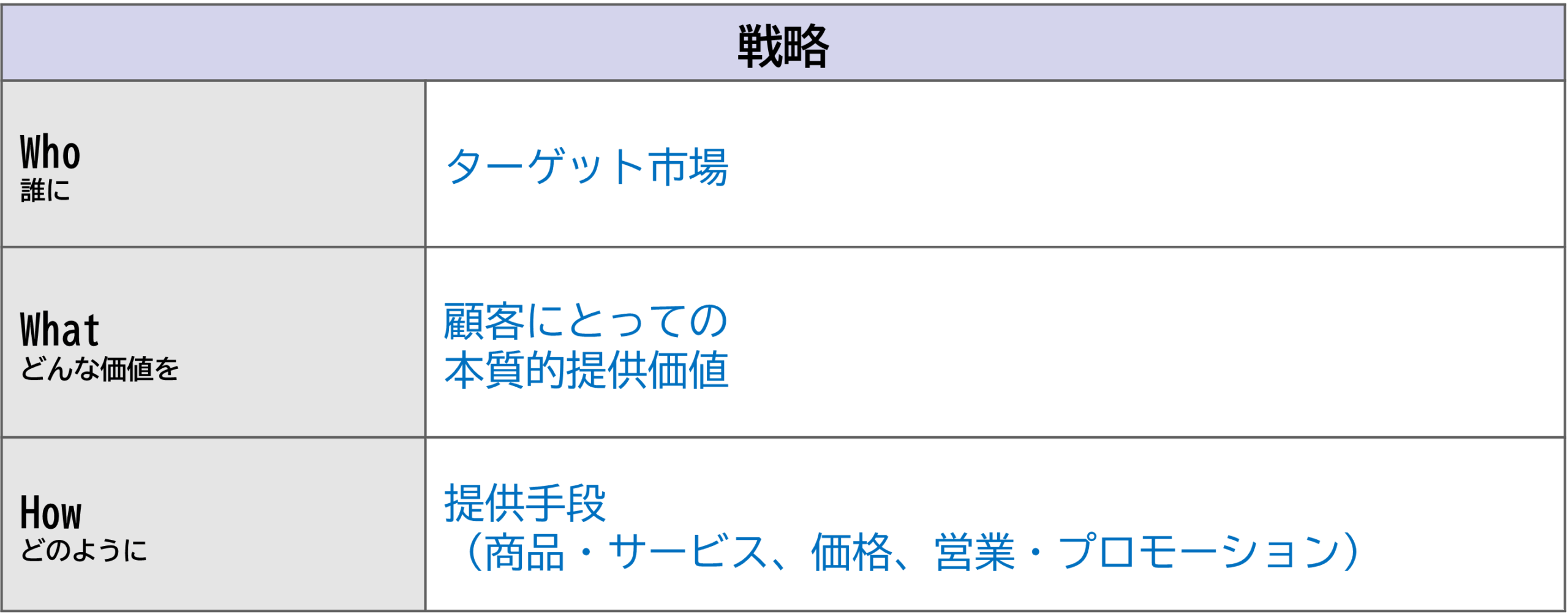

DX戦略の策定では、まず戦略の基本となる「Who(誰に)」「What(どんな価値を)」「How(どのように提供するか)」を顧客起点で明確にすることが重要です。

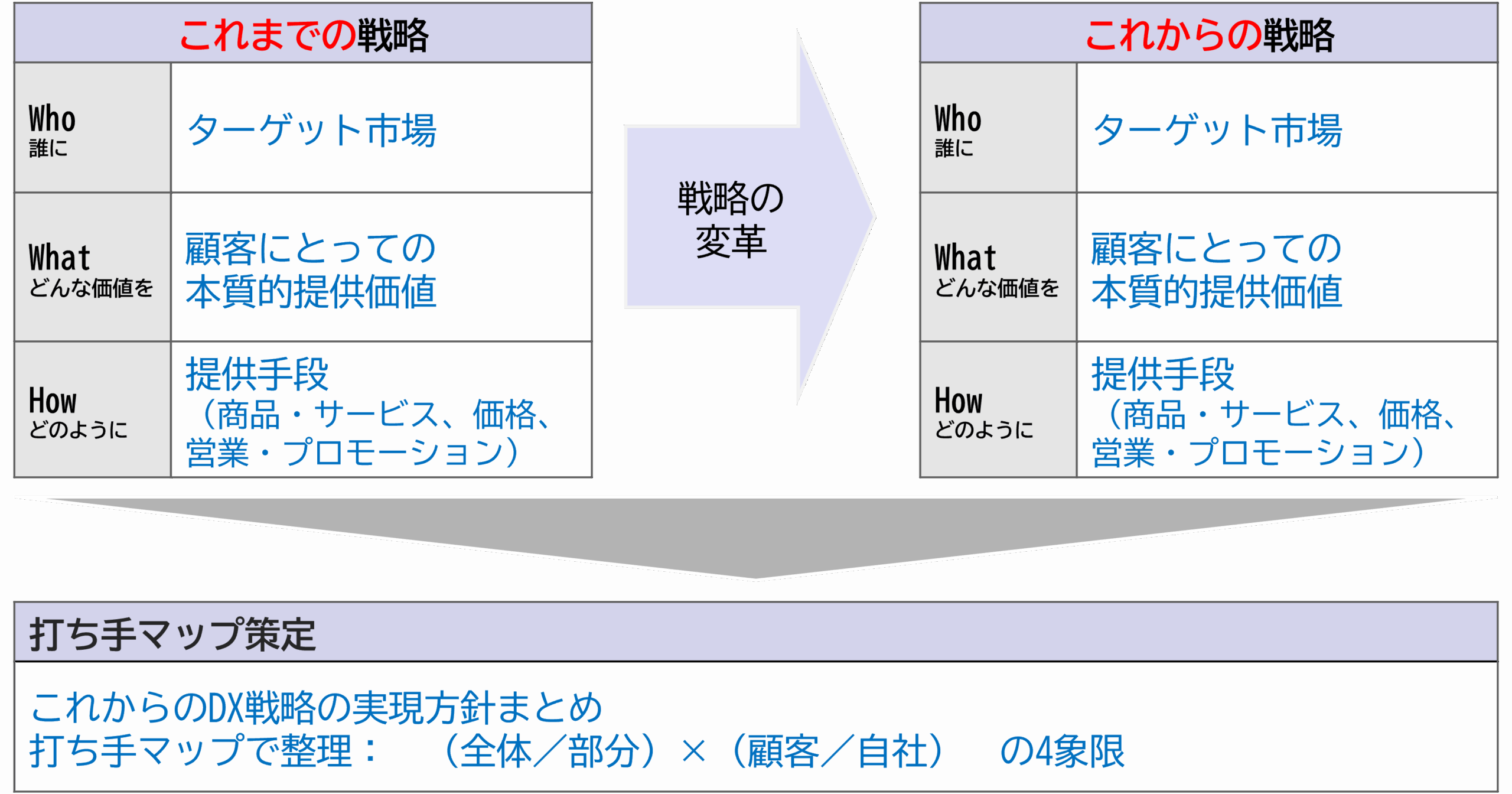

特にDX戦略では、環境の劇的な変化に対応するため、「これまでの戦略」と「これからの戦略」を比較整理し、戦略の変革(ToBe)を定義することが求められます。そして、新戦略を実現するための「打ち手マップ」を策定します。

2-2. Who分析(ターゲット市場の分析)

「旧戦略分析」「新戦略分析」では、Who, What, Howの各要素を具体的に分析します。最初に「Who:ターゲット市場分析」で、市場規模や顧客ニーズの変化(これまで/これから)を整理します。

2-3. What分析(提供価値の分析)

次に「What:提供価値分析」で、具体的な提供手段(How:商品・サービス)を整理した上で、その本質的提供価値(What)を分析します。

2-4. How分析(提供手段の分析)

あるべき提供価値(What)を検討した後、「How:提供手段分析」で、具体的な提供手段(How)に落とし込みます。(リアル/デジタル)×(既存/新規)の4象限で、既存手段の維持・強化・削減や、新たな価値実現のために追加すべき新規手段を整理します。

2-5. 打ち手マップ策定

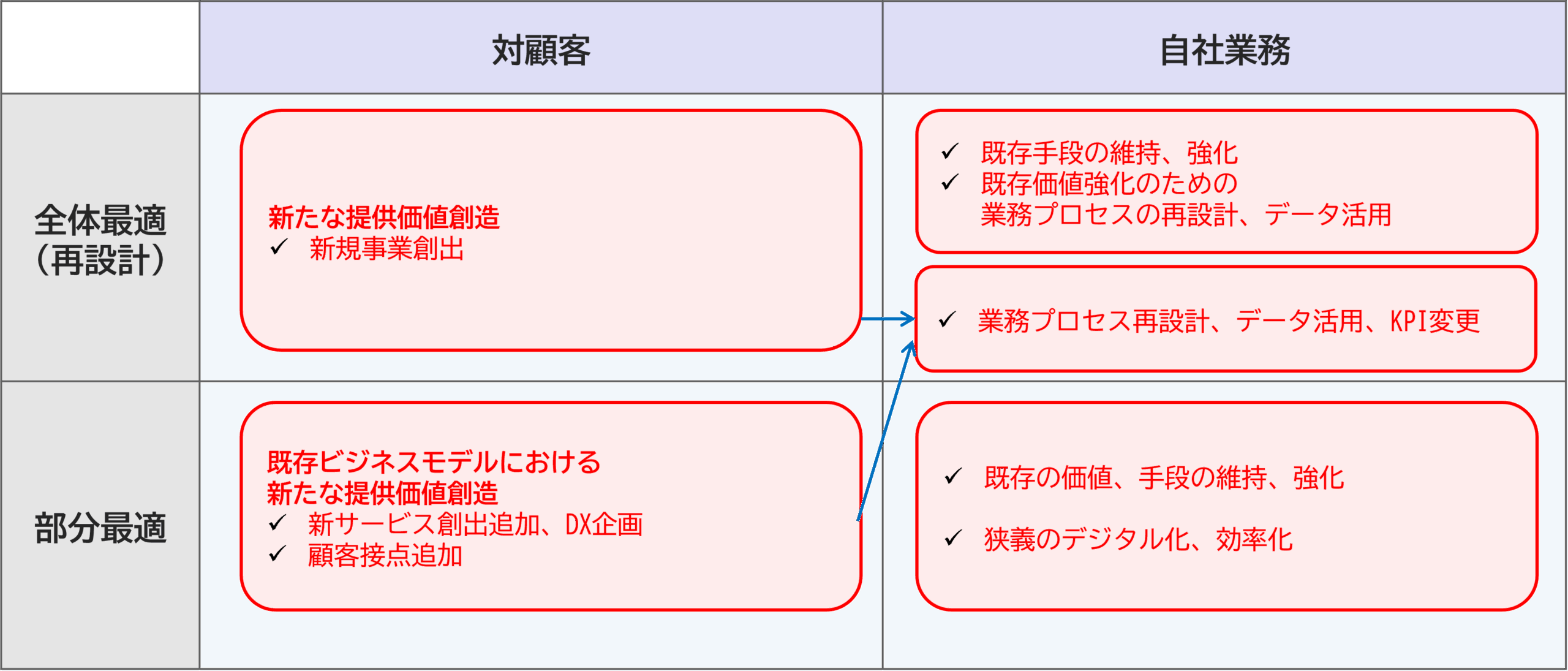

最後に「2-3. 打ち手マップ策定」で、ここまでの分析を基に、新戦略の実現方針を俯瞰して整理します。(全体最適/部分最適)×(対顧客/自社業務)の4象限で、新規事業創出、既存業務の再設計、デジタル化・効率化など、具体的な打ち手をマッピングします。

ステップ3:組織変革方針の検討

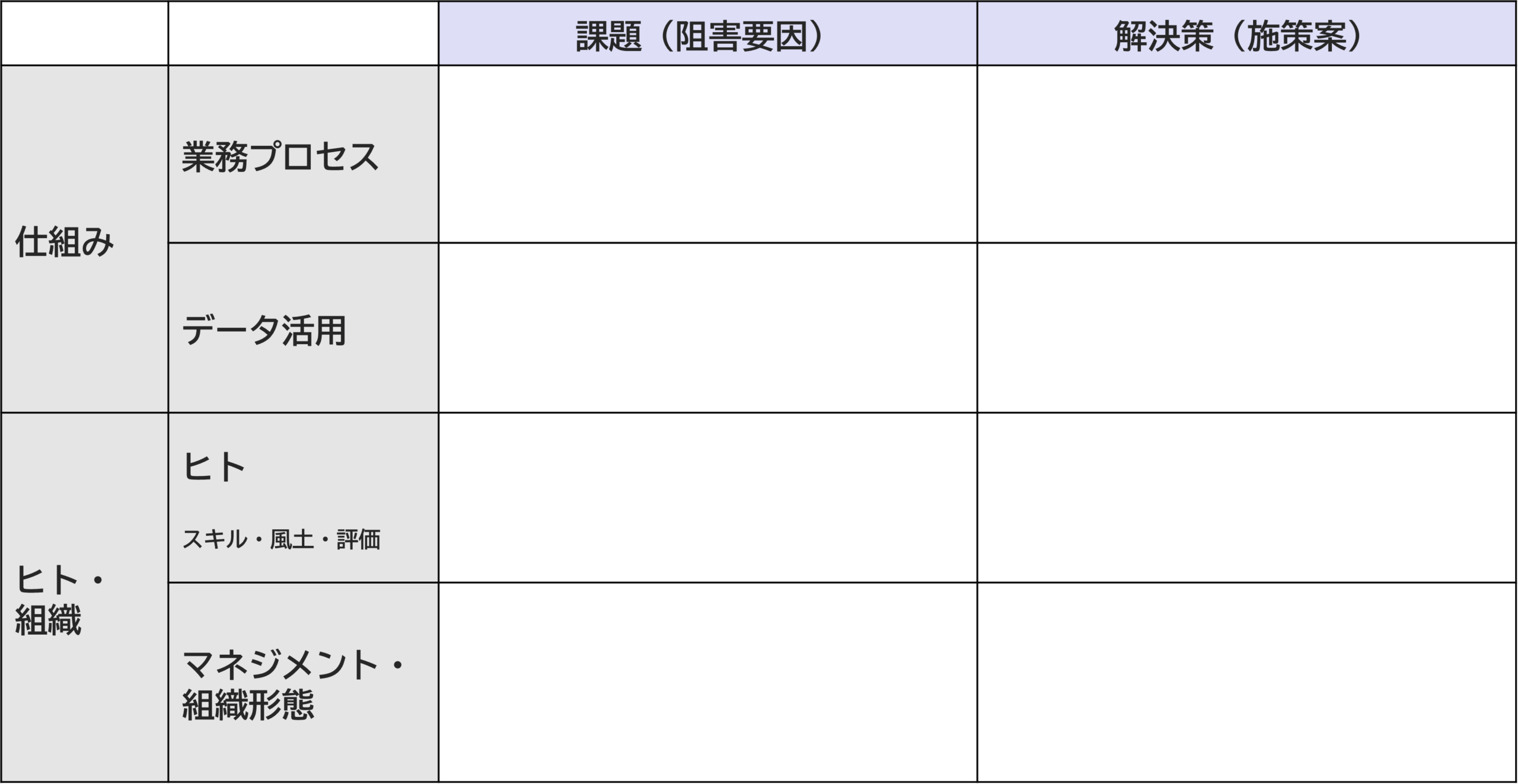

DX戦略は「策定して終わり」ではありません。ステップ2で策定した新戦略を実現するためには、それを実行できる「仕組み」と「ヒト・組織」への変革、すなわち組織能力の課題整理が不可欠です。

新しい戦略は、既存の組織能力のままでは実現できない可能性があります。そこで、新戦略の実現を阻害する要因(課題)は何か、その解決策の方向性(施策案)は何かを、「業務プロセス」「データ活用」「ヒト(スキル・風土・評価)」「マネジメント・組織形態」の4つの視点で整理します。

本記事で紹介するDX戦略策定プロセスは、まず戦略骨子を策定することを目的としています。そのため、本ステップでは組織の基本的な課題と解決方針を整理するまでをゴールとし、この後、必要に応じて各テーマで詳細な実行計画に落とし込んでいきます。

DX戦略策定でよくある失敗と成功のポイント

この3ステップの策定プロセスを理解しても、実際の実行には障壁が伴います。よくある失敗例と、それを乗り越え成功するためのポイントを解説します。

失敗例1:ビジョンが曖昧で「デジタル化」が目的になる

最も多い失敗が、DX戦略の目的が曖昧なまま、既存業務の効率化(デジタイゼーション)や、個別のデジタルツール導入といった「部分最適」が目的となってしまうケースです。これでは、デジタル時代に対応した新たな価値創造やビジネスモデル変革(DX)、すなわち「全体最適」には至りません。ステップ2で定義した「新戦略(Who/What/How)」、特に「What(本質的提供価値)」の再定義こそがDX戦略の核であると常に意識する必要があります。(部分最適と全体最適の違いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。)

失敗例2:経営層がコミットせず「現場任せ」になる

DX戦略は、部門横断的な業務プロセスの見直しや、時には既存事業の在り方をも変える全社的な変革を伴います。そのため、経営層や事業幹部が「現場任せ」にしてしまうと、部門間の利害対立や既存プロセスの抵抗によって変革は頓挫します。ステップ1の「前提合意」からステップ3の「組織変革方針」に至るまで、マネジメント層が一貫して強力なリーダーシップを発揮し、コミットし続けることが不可欠です。(DX推進における経営層の役割や巻き込み方については、こちらの記事もご参照ください。)

成功のポイント:全社DXビジョンと事業別戦略を連動させる

DX戦略の策定で成功する鍵は、レイヤー(階層)間の連動です。まず経営層が、全社視点での「全社DXビジョン骨子」を策定します。そして、そのビジョンに基づき、各事業部門の幹部や部長が、より具体的な「事業別DX戦略骨子」や「部門別DX戦略骨子」へと落とし込みます。本記事で紹介した3ステップのフレームワークは、これらのどの階層においても共通して活用できるため、全社から部門まで一貫した戦略策定が可能になります。

まとめ

本記事では、DX戦略の定義から、デジタルトランスフォーメーション研究所が推奨する実践的な3ステップの策定プロセス(①現状分析、②DX戦略策定、③組織変革方針検討)までを具体的に解説しました。

DX戦略は、一度策定したら終わるものではなく、環境変化に応じて見直し続ける必要があります。特に経営層・事業幹部・部長クラスのマネジメント層の皆様にとって、このプロセスを理解し、主体的に推進することが、企業の未来を左右します。

デジタルトランスフォーメーション研究所では、本記事で紹介したDX戦略策定プロセスを、ワークショップ形式で実践的に学び、自社の戦略骨子を策定する「マネジメント向けDX戦略策定研修」をご提供しています。対象者に合わせて3つのラインナップをご用意しておりますので、ご興味のある方はぜひ以下の研修サービスページをご覧ください。

- 経営層向けDX研修 (全社DXビジョン骨子策定)

- 事業幹部・部長向けDX研修 (事業別・部門別DX戦略骨子策定)

- DX研修サービス一覧

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら