デジタルガバナンス・コード2.0は、経済産業省が策定した日本企業のDX推進における「羅針盤」となる指針です。単なるIT導入の手引きではなく、「経営者がリーダーシップを取り、企業価値を高めるためにどうデジタルを活用するか」を体系化している点が特徴です。

この記事でわかること

- デジタルガバナンス・コード2.0の全体像と4つの柱

- 旧ガイドラインとの違いと、DX認定制度との関係

- 実務担当者が押さえるべき審査・実践のポイント

本記事では、難解になりがちなデジタルガバナンス・コード2.0の内容を、原典の章立てに沿ってわかりやすく噛み砕いて解説します。DX推進ガイドラインVer1.0からの変更点や、最新の3.0との関係性についても補足します。

目次

デジタルガバナンスコード2.0の位置づけと旧来との違い

① 旧DX推進ガイドライン(Ver1.0)とは

「DX推進ガイドライン」は、2018年に経済産業省が策定した指針です。企業がデータとデジタル技術を活用して競争力を高めるために必要な「経営のあり方・仕組み」と「ITシステムの構築」という2つの側面を体系化したものでした。これが現在のデジタルガバナンス・コードの基礎となっています。

旧ガイドラインの詳細な定義を知りたい方は、経済産業省 DX推進ガイドライン Ver.1.0 の構成と定義をご覧ください。

② デジタルガバナンスコード2.0とは(統合の背景)

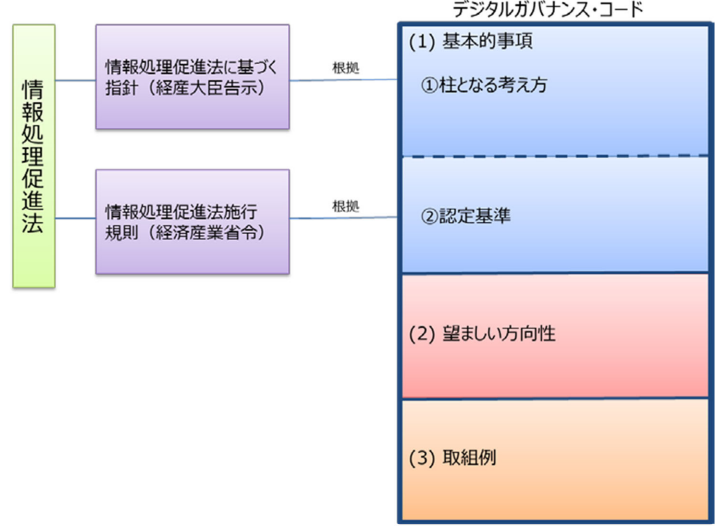

2020年に策定され、2022年に改訂されたのがデジタルガバナンス・コード2.0です。最大の変更点は、「DX推進ガイドライン」の内容を統合し、経営者とステークホルダー(投資家など)との対話を促進する実践規範として一本化したことです。

これにより、重複する文書を参照する手間がなくなり、「経営ビジョン・戦略・成果・ガバナンス」という一貫したストーリーでDXを語ることが求められるようになりました。特にコード内の「基本的事項」は、国のDX認定制度の審査基準と直接リンクしており、DX認定取得を目指す企業にとっては必読のバイブルとなっています。

③ デジタルガバナンス・コード3.0への流れ

その後、2024年に改訂された「3.0」では、新たに「人材」が独立した柱となるなどの変更(3つの視点・5つの柱)が加えられました。しかし、基本構造を理解するには、まず完成度の高い2.0の構造(4本柱)を押さえることが近道です。本記事では2.0を主軸に解説し、3.0の差分は後段で補足します。

デジタルガバナンスコード2.0の構造と4つの柱

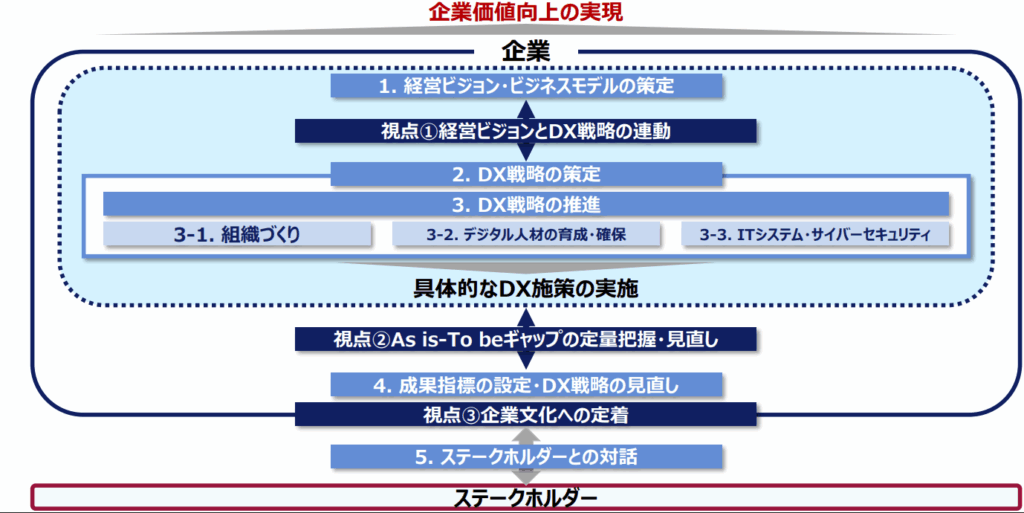

柱立て:4つの主要項目

デジタルガバナンス・コード2.0は、以下の4つの柱(中項目を含めると6つ)で構成されています。これらはDX認定の申請項目とも連動しています。

- 1. ビジョン・ビジネスモデル:なぜDXやるのか?

- 2. 戦略:どうやって実現するか?

- 2-1. 組織づくり・人材・企業文化

- 2-2. ITシステム・デジタル技術活用環境

- 3. 成果と重要な成果指標:達成度をどう測るか?

- 4. ガバナンスシステム:経営者はどう関与するか?

全体構造図(基本的事項・望ましい方向性)

各柱は「①基本的事項(必須・DX認定基準)」「②望ましい方向性」「③取組例」の3層で記述されており、自社のレベルに合わせて参照できるようになっています。

デジタルガバナンスコード2.0の要点解説

ここでは、実務で特に重要となるポイントを抜粋して解説します。

1. ビジョン・ビジネスモデル

ビジネスとITシステムを別々に考えるのではなく、一体として捉えることが求められます。デジタル技術によって市場環境がどう変わるか(リスクとチャンス)を見極め、自社の「価値創造ストーリー」としてステークホルダーに示す必要があります。

「価値創造ストーリーとして、ステークホルダーに示していくべきである。」(柱となる考え方)

【ポイント】 細かい仕様書を開示する必要はありませんが、「我が社はデジタルでどう変わるのか」という方向性を公表することが、DX認定の必須条件です。

2. 戦略

ビジョンという「絵」を描くだけでなく、それを実現するための具体的な戦略と予算配分が必要です。ここではデータを「重要な経営資産」として扱い、既存ビジネスの改善だけでなく、新規ビジネス創出にも活用する姿勢が求められます。

2-1. 組織づくり・人材・企業文化

戦略を実行するのは「人」です。ここでは以下の要素が重要視されます。

- 権限と責任の明確化: 誰がリーダーシップをとるのか(CDO等)。

- 人材の育成・確保: 必要なスキルを定義し、リスキリングや外部人材活用を進めること。

- 企業文化: 失敗を許容し、挑戦を促す風土があるか。

2-2. ITシステム・デジタル技術活用環境

DXの足かせとなりがちな「レガシーシステム(技術的負債)」への対策が明記されています。ブラックボックス化した古いシステムを刷新し、ビジネスの変化に即応できるIT環境を整備することが求められます。

「ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に向けた方策を示していること。」(認定基準)

3. 成果と重要な成果指標(KPI)

「やりっぱなし」を防ぐため、DX戦略の達成度を測る指標(KPI)の設定と自己評価が必要です。

「戦略の達成度を測る指標を定め…自己評価を示すべきである。」(柱となる考え方)

【ポイント】 単なる「IT導入数」ではなく、最終的な財務成果(売上・利益)にどうつながるのか、論理的なストーリー(ロジックツリーなど)で説明できることが望ましいとされています。

4. ガバナンスシステム

現場任せにせず、経営者がリーダーシップを発揮することです。また、DXの推進とセットで必須となるのが「サイバーセキュリティ対策」です。これらを経営リスクとして認識し、管理体制を構築しているかどうかが問われます。

DX認定制度との関係(審査基準となる基本的事項)

経済産業省のDX認定制度は、ここまで解説したデジタルガバナンスコードの「基本的事項」を満たしている企業を国が認定する制度です。

- 公開文書の整備: ビジョン、戦略、KPIなどが一般に公開されているか。

- 経営者のコミット: 社長名でのメッセージ発信があるか。

- 推進体制: 誰が責任者か明確か。

これらはIPAのDX推進ポータルから申請を行いますが、すべての質問項目がこのコードに基づいています。

最新版「デジタルガバナンス・コード3.0」の変更点

デジタルガバナンス・コード3.0では、副題に「DX経営による企業価値向上」が掲げられ、より「稼ぐ力」との連動が強調されました。人材戦略の重要性が増し、独立した柱となっています。

FAQ(実務のよくある質問)

Q1. デジタルガバナンスコードへの対応は「義務」ですか?

A. 法的な義務ではありません。しかし、上場企業にとっては投資家と対話するための「共通言語」となっており、未対応の場合は市場評価が下がるリスクがあります。また、DX認定の取得要件となっているため、公的な支援措置(税制優遇や融資など)を受けるためには避けて通れない基準です。

Q2. 「2.0」と「3.0」のどちらを参照すべきですか?

A. DX認定の審査基準は、現時点では「2.0」の構造(4本柱)がベースになっています。まずは2.0の「基本的事項」を確実に押さえて認定取得を目指し、その次のステップとして3.0で強調された「人材戦略」などを補強していく進め方が現実的です。

Q3. まず何から着手すべきですか?

A. いきなりツールを導入するのではなく、以下の手順で進めるのが鉄則です。

1. 現状把握:「DX推進指標」を使って自社の立ち位置を自己診断する。

2. ビジョン策定:経営層が「なぜDXをやるのか」を言語化する。

3. 公開:診断結果やビジョンをWebサイト等で公表する(これでDX認定の要件の多くが満たせます)。

まとめ:経営戦略としてのDX推進を

デジタルガバナンス・コード2.0は、単なるルールブックではなく、企業がデジタル時代を生き抜くための「経営の設計図」です。ITシステムだけでなく、組織、人材、そして経営ビジョンを一体として変革することが求められています。

これから本格的にDXに取り組む企業は、まずは本コードの「基本的事項」をクリアし、DX認定の取得を目指すところからスタートしてみてはいかがでしょうか。

DX推進を加速させるためのネクストアクション

デジタルガバナンスコードの実践には、経営層の理解と具体的な戦略立案が不可欠です。当サイトでは、実践に役立つ以下のコンテンツを提供しています。

- 経営層・リーダー向け:

DXリテラシー研修(経営層向け)

…DXの本質を正しく理解し、自社の「ビジョン・戦略」を自身の言葉で語れるようになるための実践プログラム。 - 全社的な育成をお考えの方:

DX人材育成・研修プログラム一覧 - 基礎知識の復習:

デジタルトランスフォーメーションとは?―DXの意味とその本質

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら