環境分析は、戦略立案の出発点となります。本記事では、戦略立案における環境分析の役割をはじめ、代表的な環境分析フレームワークであるPEST分析・3C分析・5F分析・SWOT分析の要点と分析プロセスを整理します。さらに、これら定番の枠組みに加え、DX時代に適した環境分析フレームワークであるT2C分析や、各枠組みの効果的な活用方法についても、テンプレートや事例を用いて分かりやすく解説します。

目次

環境分析とは

環境分析とは、自社を取り巻く状況(外部環境)と、自社の持つ力(内部環境)を整理・把握することです。

戦略立案プロセスとフレームワーク

戦略立案における環境分析の位置づけについて説明します。戦略論の大家リチャード・P・ルメルトは著書『良い戦略、悪い戦略』で、「良い戦略は、『診断・基本方針・行動』という基本構造を持っている」と言います。

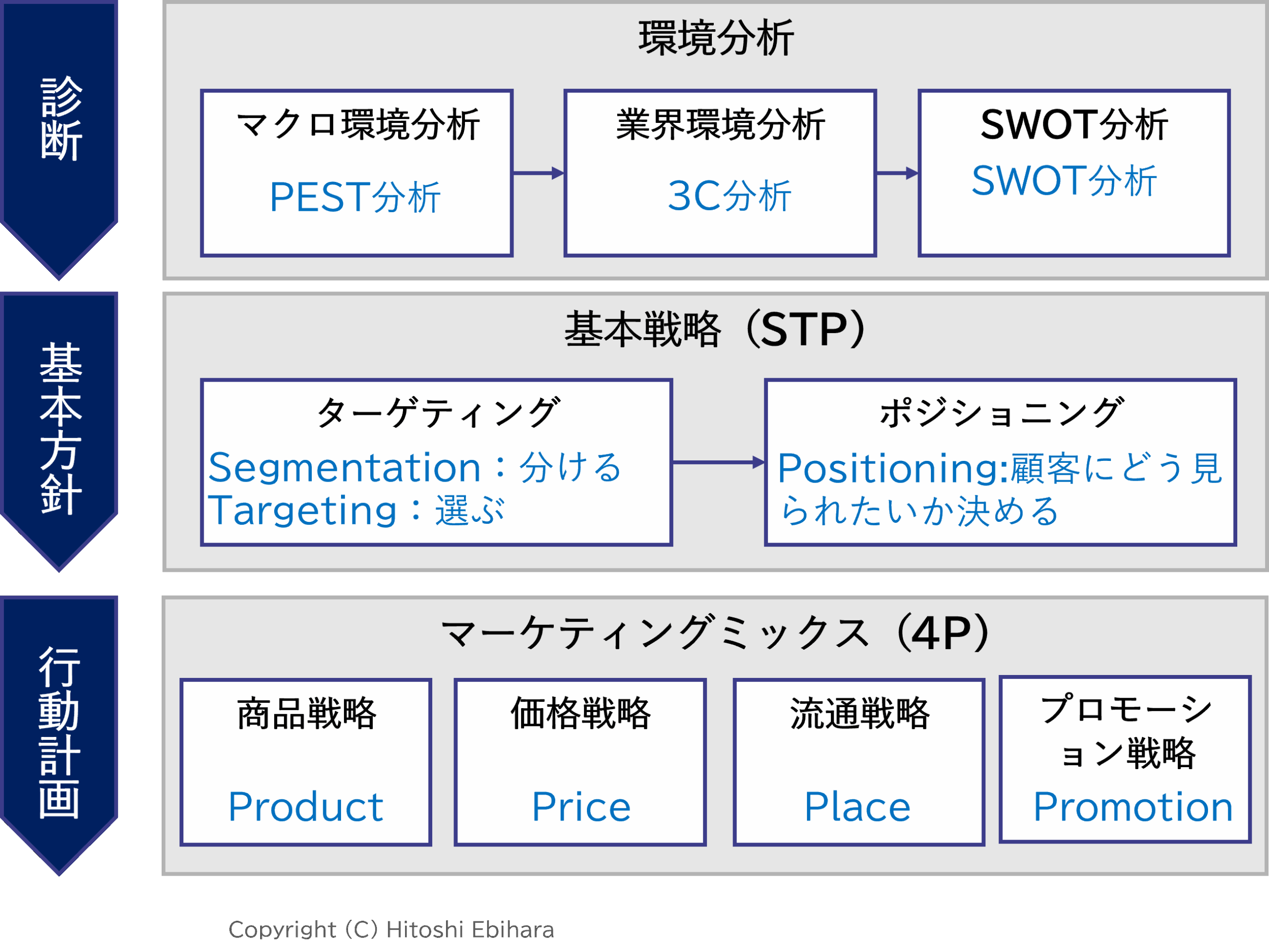

具体例として、代表的なマーケティング戦略立案のフレームワーク全体像を示します。

- 診断(環境分析):マクロ環境分析(PEST分析)→業界環境分析(3C分析)→SWOT分析

- 基本方針(基本戦略、STP):ターゲティング→ポジショニング

- 行動計画(マーケティング・ミックス、4P):商品戦略(Product)、価格戦略(Price)、流通戦略(Place)、プロモーション戦略(Promotion)

戦略立案と環境分析

全体像で示したとおり、戦略立案の最初のステップが診断です。環境分析で診断を行い、自社や事業を取り巻く外部・内部環境を多角的に整理します。

さて、環境分析の目的は何でしょうか。診断の次ステップである基本方針の示唆を得ることです。環境分析結果を基に企業が進む方向、戦略の基本方針を設定します。この基本方針をもとに具体的な行動計画をプランニングしていきます。

マーケティング戦略立案を例にすると、環境分析の診断に基づき基本方針であるSTPを決め、STPに沿って具体的な行動計画である4Pを設計していきます。このように「何のために分析を行うのか?」「ゴールは何なのか?」「次のステップで何を行うのか?」を意識するのが、よい環境分析のコツです。

環境分析の全体像:定番フレームワークと分析プロセス

環境分析の2つの視点(外部環境と内部環境)

環境分析は、大きく「外部環境」と「内部環境」の2つの視点で行います。

- 外部環境分析:自社ではコントロールが難しい外部の要因(市場トレンド、競合、法律、技術革新など)を分析します。PEST分析や5F分析が主にこれにあたります。

- 内部環境分析:自社が持つ経営資源(強み、弱み、リソース、技術力など)を分析します。

3C分析は、市場・顧客(外部)、競合(外部)、自社(内部)の3つを同時に見るフレームワークです。そしてSWOT分析は、これら外部と内部の情報を整理し、戦略を導き出す「集大成」の役割を担います。

定番の分析プロセス:PEST分析 → 3C分析 → SWOT分析

代表的環境分析フレームワークと分析プロセスを示します。PEST分析→3C分析→SWOT分析が最もオーソドックスでしょう。

フレームワークは単体ではなく、それぞれの役割を理解し、組み合わせて連続的に使うことが実践活用のコツです。環境分析フレームワークは、次のような役割で整理できます。

- PEST分析:マクロ環境(外部環境)を分析します。業界の外の重要なファクト情報を集めて整理します。

- 3C分析:ミクロ環境(業界内・自社)を分析します。業界内の重要なファクト情報を集めて整理します。

- SWOT分析:PEST・3Cで整理したファクト情報をもとに解釈し、基本方針への示唆を抽出します。

【外部環境】PEST分析とは

PEST分析は、企業を取り巻くマクロ環境(外部環境)を網羅的に捉えるフレームワークです。PESTとは、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの頭文字をとったものです。

政治的な規制・政策、経済の景気や為替、社会の人口構造や消費者意識、技術の進化など、マクロ環境の変化が自社ビジネスに与える影響を俯瞰的に把握できるのが特徴です。

PEST分析は、長期的な事業戦略の立案や新市場進出時の機会・脅威の見極めなどで利用されます。

フィリップ・コトラー著『マーケティング原理』を参考にPEST分析の各項目についてまとめます。

Politics(政治的環境)

「政治的環境(Politics)」とは、所定の社会のさまざまな組織や個人に影響を与え、その行動を制限する法律、政府組織、圧力団体から成ります。

適切な規制は製品やサービス競争を促し、公正な市場を保証します。政府は商取引を正しく行うための社会政策、社会全体のため企業活動を制限する規制や法律を策定します。たとえば、企業の自由な競争を促進する「独禁法」などが代表的です。

Economy(経済的環境)

市場は人口だけでなく「購買力」も必要です。消費者の購買力や支出パターンに影響を与える要因が「Economy(経済的環境)」です。

たとえば、世帯収入が上がると、多くの消費者が高品質な製品や、より良いサービスを求めるようになります。逆に景気が悪くなると、慎重にお金を使うようになり、製品やサービスを購入するときは、より価格の安いものを探すようになります。

Society(社会的環境)

「社会的環境(Society)」とは、所属する国・地域・組織などが直接・間接的に自身の行動に与える影響のことです。社会的環境は、消費者の好みや購買行動などを通じて市場特性に影響を与えます。

たとえば、一般に日本人は低品質なものを極端に嫌う傾向があります。よって日本市場では、同じカテゴリの商品でも他の国に比べ品質要求が高くなります。これは、社会環境の違いによって国ごとの市場特性が異なる例と考えて良いでしょう。

Technology(技術的環境)

「技術的環境(Technology)」は急速に進化しています。今日当たり前となった商品でも、100年前、あるいは30年前ですら手に入らなかったものがたくさんあります。現在、人類の運命に最も劇的に影響を与えているものは技術的環境です。新しい技術は、新しい市場と機会をもたらします。

【外部環境】5F分析(ファイブフォース分析)とは

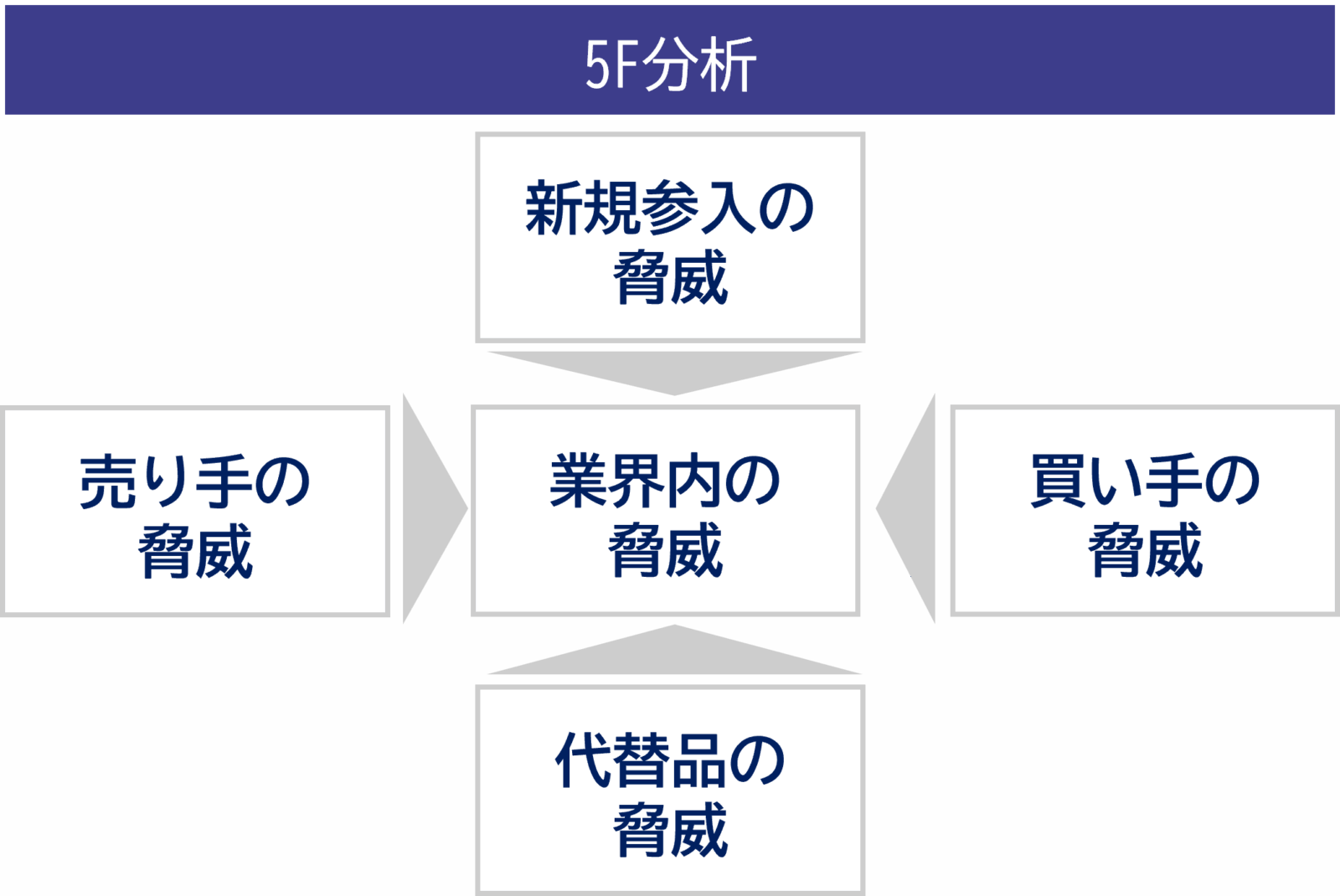

5F分析も、環境分析の代表的なフレームワークの一つです。これは業界の収益性や競争の厳しさを評価するために使われます。

5F分析(ファイブフォース分析)

5F分析の概要(何を評価する枠組みか)

5F分析は、業界の収益性や競争の厳しさを五つの力で評価する枠組みです。すなわち、①既存競合間の競争、②新規参入の脅威、③代替品・代替手段の脅威、④買い手(顧客)の交渉力、⑤売り手(サプライヤー)の交渉力の相互作用を整理し、利益配分に影響する競争要因の全体像を可視化します。参入可否や価格戦略、サプライチェーン上の力関係など、業界の魅力度に関する見取り図です。

5F分析の適用シーン(どんな問いに強いか)

5F分析は、成熟度が高い市場や規制・標準が効く産業、または仕入・販売の交渉力が成果を左右する商流で効果を発揮します。参入可否の判断、価格転嫁の現実性、サプライヤー集中リスク、プラットフォームへの依存度など、意思決定の前に業界の構造的な制約の度合い(業界の魅力度)を確かめたい局面に適しています。

【内部/外部】3C分析とは

3C分析は、「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」という3つの視点から、自社を取り巻く業界環境(内部環境)を多角的に捉えるためのフレームワークです。

.png)

顧客ニーズや市場規模、自社の強み・弱み、競合他社の動向や戦略を整理することで、「自社がどこで勝てるか」を論理的に見極められます。新規事業の市場性評価や既存事業の競争力診断など、多くの現場で活用されています。

Customer(市場・顧客の分析)

市場・顧客の分析では、主に以下の項目を把握します。

- 市場:市場規模

- 市場:市場成長率

- 顧客:顧客ニーズ

- 顧客:消費行動・購買行動

Competitor(競合分析)

競合分析では、主に以下の項目を把握します。

- 競合各社の現状シェアと推移

- 各競合の特徴(採用している戦略・保有リソースなど)

- 競合の業界ポジション

- 新規参入・代替品の脅威

Company(自社分析)

自社分析では、主に以下の項目を把握します。

- 自社の企業理念・ビジョン

- 既存事業・自社製品の現状(売上、シェア、商品ラインナップ、戦略 など)

- 既存ビジネスの特徴、強み、弱み

- ヒト・モノ・カネの現有リソース、強み、弱み

- 資本力・投資能力

【集大成】SWOT分析とクロスSWOT分析

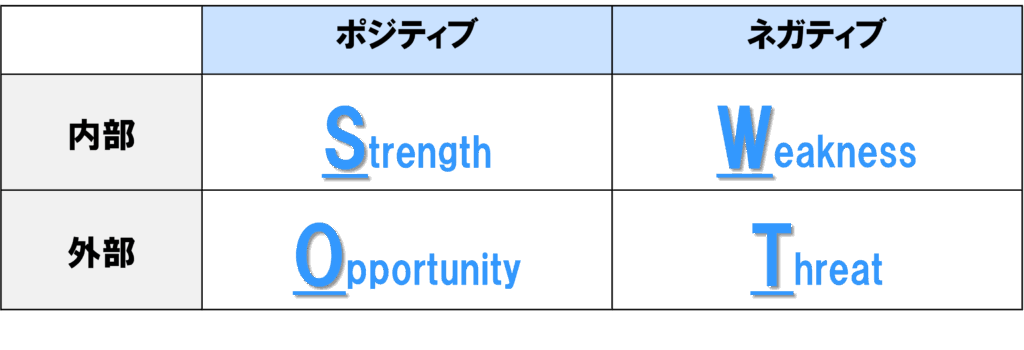

SWOT分析とは

SWOT分析は、内部要因(Strength:強み、Weakness:弱み)と外部要因(Opportunity:機会、Threat:脅威)を洗い出し、戦略立案のための現状把握や方向性を明らかにするフレームワークです。

強みと弱みは自社のリソース・能力・組織文化など内部視点、機会と脅威は市場や社会動向、技術進化、法制度など外部視点で整理します。

SWOT分析フレームワーク活用のコツ

SWOT分析の特長は、「良い点と課題」「内部と外部」を一度に俯瞰できるため、戦略の全体像と優先課題を同時に明確化できることです。

SWOT分析は、情報解釈に優れた戦略フレームワークです。一方、ポジティブ/ネガティブの解釈余地が大きく、評価基準が曖昧で情報収集には不向きです。環境分析では、情報収集に適した他のフレームワーク(PEST分析、3C分析。DX環境分析ではT2C分析を推奨)を使うべきです。

情報収集と解釈で最適なフレームワークを使い分けることが戦略立案のコツです。

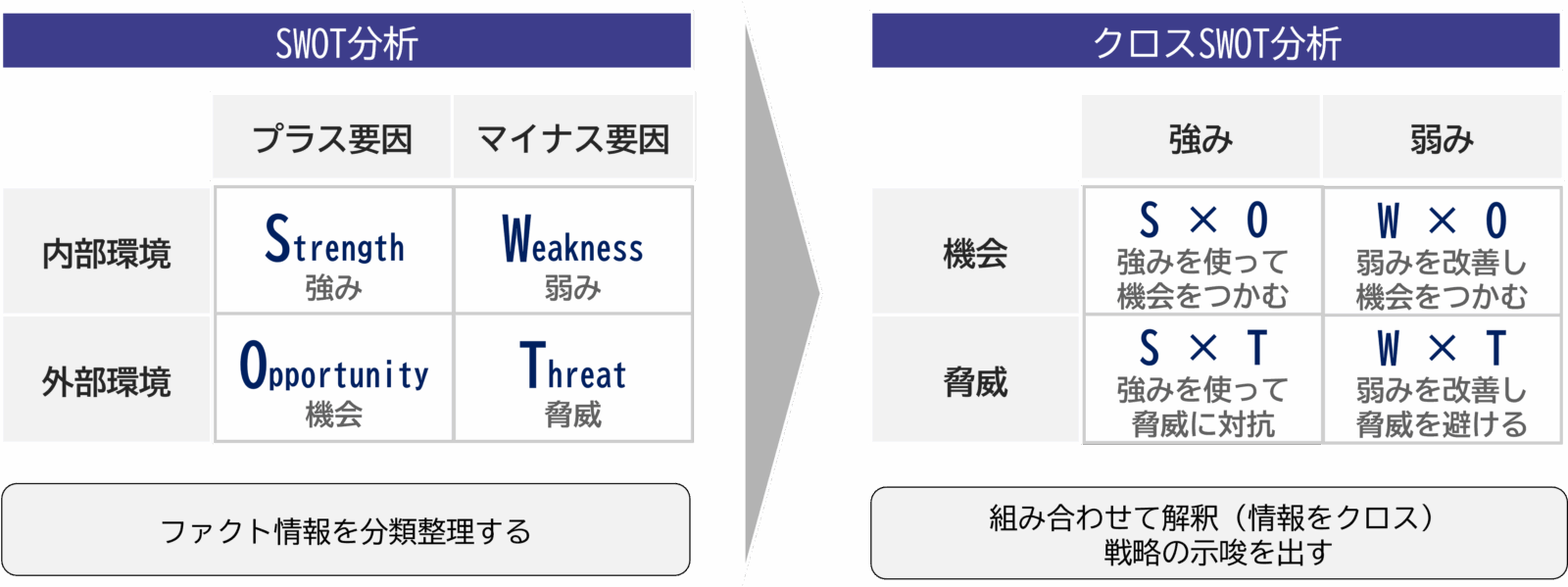

クロスSWOT分析で戦略方針を考える

クロスSWOT分析は、SWOTで整理した要素同士を掛け合わせて戦略オプションを発想するフレームワークです。

クロスSWOTは、分析を現状把握で終わらせず、強みや機会をどう活かすか/弱みや脅威にどう対処するかを論理的に組み立てるために有効です。

クロスSWOT分析活用のコツ

- S×O(強み×機会)

自社の強みを活かし、市場や技術の新しいチャンスを最大限に捉える戦略を検討します。

→ 自社が得意な領域やユニークな資産を、今後拡大が見込まれる新市場や成長領域にどう適用・転用できるかを考えます。 - S×T(強み×脅威)

強みを活かして、外部の脅威やリスクを乗り越えるための方策を考えます。

→ 競争激化や業界構造変化など、外部の逆風に対して、自社が持つ品質や顧客基盤、ブランドなどをどのように武器にできるかを検討します。 - W×O(弱み×機会)

弱みを克服することで、新しいチャンスをつかむ戦略を検討します。

→ 自社に足りないリソースやスキルを強化・補完し、機会を活かすための投資・提携・採用など具体策を考えます。 - W×T(弱み×脅威)

弱みがある中で、外部のリスク・脅威が迫る場合にどう守るか、回避するかを考えます。

→ 現状のままでは危機となり得る領域に、早期に手を打つ・撤退判断や、弱みの改善とリスク分散を組み合わせることが重要です。

DX時代の環境分析:なぜ「T2C分析」が必要か?

DXにおいて環境分析が重要な理由

DX(デジルトランスフォーメーション)では、デジタルは手段、トランスフォーメーション=変革が目的です。では、なぜ変革が必要なのでしょうか。それは、DXで環境が大きく変化しているからです。企業変革という目的実現には、必然的に環境分析と自社の現状理解からスタートする必要があります。環境分析フレームワークは、DXで既存事業の変革や新規事業を考えるための必須知識と言えるでしょう。

既存フレームワーク(PEST・3C・5F)のDXにおける限界

PEST、3C、5Fといった定番のフレームワークは強力ですが、変化の激しいDX時代においては限界も指摘されています。

- PEST分析の限界(Technologyの突出)

PEST分析は4つの外部環境要因を検討しますが、第四次産業革命以降のDX時代では「技術(Technology)」の影響が突出して大きくなっています。多くのビジネス変革はテクノロジーの革新によって生み出され、テクノロジーが政治・経済・社会にまで影響を及ぼすため、T(技術)を最重要視点として深掘りする必要があります。 - 3C分析の限界(競合分析の流動性)

3C分析の対象は、市場・顧客(Customer)、自社(Company)、競合(Competitor)の3つです。

しかしデジタルの時代には、競合の定義や位置づけが流動的になります。DXでは業界の垣根が曖昧になり、昨日までの競合が協業相手になったり、異業種から全く新しい競合(ディスラプター)が現れたりします。

業界の垣根や競争ルール自体が変革され、従来の「競合」を固定的に分析する重要性が相対的に低下します。よって、DXの業界環境分析の対象は、市場・顧客(Customer)と自社(Company)の2つのCに絞ることが実践的です。

なお、戦略を具体的なビジネスプランに落とし込むDX企画やサービス設計の段階では、競合となる個別の商品・サービスのリサーチ(ベンチマーキング等)は不可欠です。競合分析は、業界レベルではなく、具体的な商品・サービスレベルの検討時に行います。 - 5F分析の限界(業界の境界が曖昧に)

5F分析は「業界」を定義することが前提です。しかし、DXが進むと、プラットフォームや補完者との連携によって業界の境界が曖昧になりやすくなります。競合企業を共創先として捉えることもあるでしょう。この場合、5F分析が前提とする業界の切り分けが揺れ、競争圧力を過小評価・過大評価するリスクがあります。

DXの環境分析プロセス:T2C分析 → SWOT分析

これらの限界を踏まえ、DX戦略立案のための環境分析フレームワークの分析プロセスを示します。

PEST分析、3C分析に代わりT2C分析を利用します。T2C分析は、PEST・3CをベースにDX戦略立案のためにシンプルにした環境分析フレームワークです。

- これまでの環境分析プロセス:PEST分析→3C分析→SWOT分析

- DXの環境分析プロセス:T2C分析→SWOT分析

DX戦略立案にもスピードが求められます。迅速に戦略プランをまとめ、仮説検証サイクルを何度も回すことが求められます。そこで、情報収集する対象をPEST・3Cの7項目からDX時代に重要な3項目に絞ったフレームワークがT2C分析です。また、新規事業プラン作成では初期段階に候補となる業界の環境分析をいくつも行う必要があります。このときもT2C分析は有用です。

参考:DX推進リーダー研修【顧客起点のDX新規事業企画を役員提案】

T2C分析とは:DXに最適化されたフレームワーク

DX環境分析の最初のステップがT2C分析です。T2C分析は、PEST分析・3C分析という実績のあるフレームワークをベースにしています。よって、情報収集の仕方、解釈の仕方など参考になる豊富な事例があります。

また、環境分析の情報整理には生成AI活用が有効です。生成AIは、PEST分析や3C分析の基本概念や事例を学習しています。T2C分析は、これら実績のあるフレームワークをベースにしているため、各要素(Technology, Customer, Company)のリサーチを生成AIに効率的に実行させやすいフレームワークと言えます。

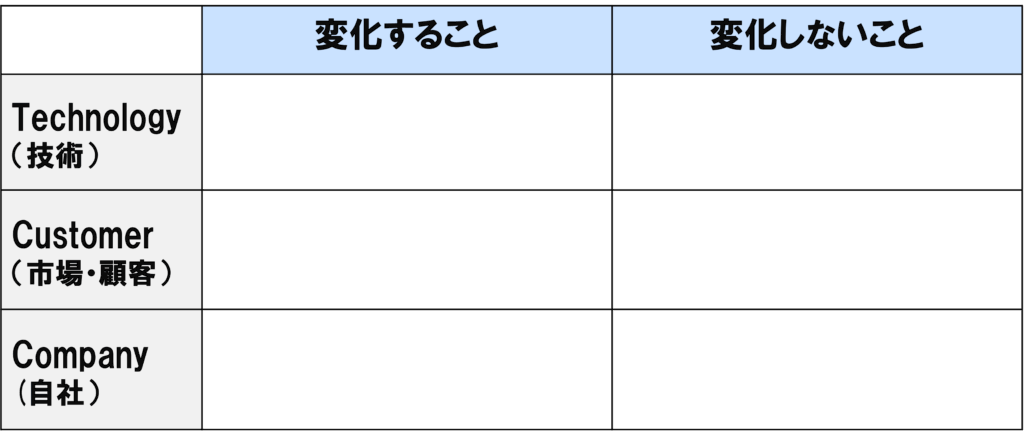

T2C分析フレームワーク テンプレート

T2C分析では、「Technology」「Customer」「Company」の3つの要素について、「変化すること」「変化しないこと」を整理します。

変化すること

DXは定義からしてTransformation=変革です。そもそもなぜ自社の変革が必要なのでしょうか。それは環境が変化するからです。環境変化に合わせた自己変革がデジルトランスフォーメーションの本質です。

そう考えると、変革の前提として自社を取り巻く環境がどう変化しているか、そしてこれからどう変化しそうかをしっかり押さえることがDX環境分析の第一歩です。今後、3〜5年程度をイメージして変化する要素を棚卸ししましょう。

変化しないこと

環境変化が激しい現代ではどうしても「変化すること」に焦点が向きがちです。変化への追随は重要ですが、それだけで勝てる戦略を構築することはできません。

変化しない自社の本質的な強みは何か、顧客が求めている価値は何か、将来も自社が顧客に提供し続けられる価値は何か。変化しないこと、自社がよって立つべき幹の部分にも目を向けましょう。

T2C分析記入事例:自動車部品メーカー

ここでは、「自動車部品メーカーがEV・自動運転時代を見据えてDX戦略を検討する」という具体例でT2C分析を実施します。

-2-1024x431.png)

(事例)T2C分析からSWOT分析への展開

先ほどのT2C分析記入事例をもとに、SWOT分析の4象限に情報を整理し直します。これが「T2C→SWOT」というDX時代の分析プロセスです。

-1024x311.png)

SWOT分析の4象限に整理するときのコツを示します。

- Company(自社)の要素は「内部」に整理されます。

- Customer(市場・顧客)は「外部」に整理されます。

- Technology(技術)は内容次第で内部または外部に入ります。同じ技術トレンドでも、内部と外部の両方に解釈可能な情報もあるはずです。

- 同じ事実・トレンド情報でも視点次第でポジティブ/ネガティブどちらにも解釈可能な情報があります。その場合は、両方の解釈を記載します。

参考:生成AIを使った環境分析リサーチ

当研究所では、環境分析のリサーチに生成AIの活用をおすすめしています。実際の生成AIでのリサーチ活用例プロンプトを示します。本プロンプトは、ChatGPTやGeminiのDeep Research利用を想定して記述しています。

■DX環境分析リサーチプロンプト

新規事業の検討を行います。検討にあたり環境分析を行います。環境分析のリサーチをしてWord5枚程度のレポートにまとめてください。●自社情報

自社は「(自社の企業名)」です。自社に関しては、下記のWebサイトの情報を参考にしてください。

https://(自社のWebサイトURL) また、必要に応じてWebサイトから情報を追加リサーチしてください。●対象の事業

今回の分析対象は●●事業です(※自社で複数の事業がある場合、事業領域を明確化)。●環境分析の進め方

・環境分析の進め方は以下のURLを参照してください。

https://dxlab.jp/dx-frameworks-environment-analysis/

SWOT分析の材料を、PEST・3C分析を改良したT2Cというフレームワークで集めます(※ 進め方、どんなフレームワークを使うかを生成AIに伝える)。●リサーチレポートの内容

・T2Cそれぞれの情報を詳細にリサーチします。次に、リサーチした情報からT2Cの情報を箇条書きで記載します。Technology、Customer、Company、それぞれ5個程度の情報が並ぶことを想定します。

・材料は特定の商品・技術などの情報を根拠にしてもかまいませんが、今後3〜5年を見据えた本質的な強み・機会の把握につながる材料を出してください(※ 目に見える具体的な成果物より、成果を生み出す本質的な経営資源)。

・なお、成果物の質を高めるために、質問があれば3つまでしてください。

生成AI活用で、リサーチ効率が大幅に上がります。

※ 上記は、実際に新規事業開発の研修で利用したプロンプトをもとに改良と補足を加えたものです。

生成AIを使った環境分析リサーチのコツ

生成AIを活用したリサーチのコツをいくつか示します。

- 自社情報をURLなどで伝える(事業領域なども分かっていることはできるだけ伝える)

- どんなフレームワークをどんな目的で使うのか、その後何をするのかを伝える

- 生成AIが学習している可能性が高い汎用的な枠組みでリサーチを促す

- アウトプットの形式・項目数などの想定も伝える

まとめ

本記事では、戦略立案の土台となる環境分析について、定番のフレームワーク(PEST分析・3C分析・5F分析・SWOT分析)の使い方と、定番の分析プロセス(PEST→3C→SWOT)を解説しました。

さらに、DX時代の変化に対応するため、既存の枠組みの限界点を整理し、DXに最適化された分析プロセス(T2C分析 → SWOT分析)を事例と共に紹介しました。

「未来の変化」と「自社の変わらない価値」の両方を見極め、論理的かつ実践的な戦略立案につなげることが、これからのDXには欠かせません。本記事の“型”をDX推進や新規事業検討に活用ください。

本記事の環境分析フレームワークを使った新規事業ビジネスプラン策定にご興味のある方は、DXリーダー研修【顧客起点のDX新規事業企画を役員提案】をご覧ください。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら