DX企画や新規事業のアイデア出しで、「ビジネスプランが複雑で伝わらない」「どこから手をつければいいか分からない」と悩んでいませんか?

リーンキャンバス(Lean Canvas)は、そうした頭の中のアイデアを「1枚のシート」に凝縮し、スピーディに仮説検証を回すための強力なフレームワークです。

本記事では、リーンキャンバスの基本的な定義やビジネスモデルキャンバス(BMC)との違いはもちろん、「9つの項目の意味・書く順番・具体例」まで、初心者にも実践的にわかりやすく解説します。

さらに、既存の経営資源を活かしたい企業向けに、デジタルトランスフォーメーション研究所独自の「大企業向け改訂版リーンキャンバス」についても紹介します。

リーンキャンバスとは?

2-1024x559.png)

リーンキャンバス(Lean Canvas)とは、スタートアップがビジネスモデルを1枚のシートに可視化するために作られたツールです。起業家のアッシュ・マウリャによって著書『Running Lean -実践リーンスタートアップ』の中で提唱されました。

リーンキャンバスでは、事業アイデアを9つの要素(課題・顧客・価値・解決策・チャネル・収益・コスト・指標・優位性)に分解し、まとめて可視化します。リーンスタートアップのプロセスで活用することを前提としており、「短いサイクルで仮説検証と更新を繰り返すこと」を目的に設計されています。ビジネスモデルキャンバス(BMC)をベースにしながらも、より顧客の「課題」を中心とした構成に最適化されているのが特徴です。

BMCとの具体的な違いについては、「リーンキャンバスとビジネスモデルキャンバス(BMC)の違い」をご覧ください。

リーンキャンバスの特徴

- 1ページにまとまる:複雑な事業計画書とは違い、ビジネスの全体像がひと目でわかる1枚のシートにまとまります。短時間で作成でき、チームメンバーや上司と「今、何を検討すべきか」という論点を素早く共有するのに最適です。

- 顧客課題中心:「何を作るか(自社の製品)」ではなく、「顧客は誰で、どんな課題を抱えているか」をビジネスの出発点に据えています。「プロダクトありき」ではなく「課題ありき」で考えることで、顧客に本当に必要とされるサービスを生み出しやすくなります。

- 反復更新を前提とする:一度作って終わりの「静的な計画書」ではありません。リーンキャンバスは、あくまでビジネスの「仮説」です。顧客インタビューやテストを通じて得られた「学習結果」に基づき、どんどん中身を書き換え、改訂していくことを前提としています。

- 次のアクションを決めやすい:全体を見渡すことで、「最も不確実でリスクが高い仮説はどこか」を簡単に見極められます。例えば「顧客は本当にお金を払ってくれるのか?」が最大のリスクであれば、「まずは価格受容性を検証しよう」といった具体的な次のアクションへ直結します。

- 意思決定の判断材料になる:仮説検証の結果がシート上に蓄積されるため、「このまま進める(継続)」か、「方向転換する(ピボット)」といった重要な経営判断を、感覚ではなく根拠に基づいて行えるようになります。

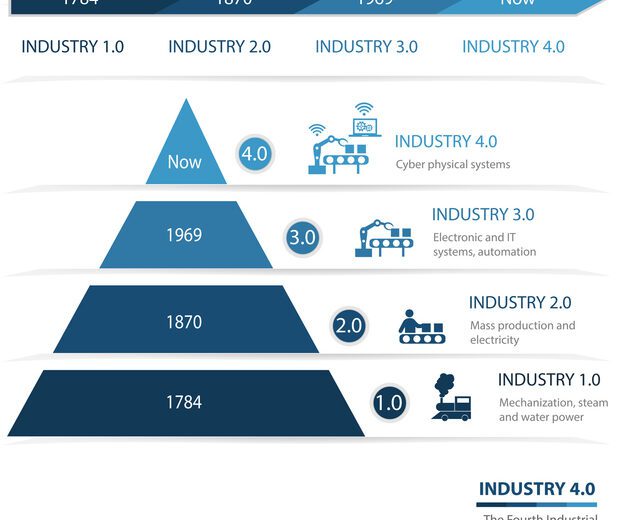

リーンキャンバスとビジネスモデルキャンバス(BMC)の違い

リーンキャンバスとBMCの簡単な違い

ビジネスモデルキャンバス(BMC)は、アレックス・オスターワルダーが著書『ビジネスモデル・ジェネレーション』で提唱した、ビジネスモデルを構造化する汎用的なフレームワークです。

一方、リーンキャンバスは、アッシュ・マウリャがスタートアップ向けに「BMCを使いやすくアレンジしたもの」です。

結論から言えば、「リーンキャンバスとは、BMCの9項目のうち4項目をスタートアップ向けに書き換えたもの」と言えます。

リーンキャンバスとBMCの項目比較

レイアウトは似ていますが、以下の通り4つの項目が置き換わっています。

| リーンキャンバス | BMC |

|---|---|

| 顧客の課題(Problem) | パートナー(Key Partners) |

| ソリューション(Solution) | 主な活動(Key Activities) |

| 主な指標(Key Metrics) | 主なリソース(Key Resources) |

| 圧倒的優位性(Unfair Advantage) | 顧客との関係(Customer Relationships) |

リーンキャンバスとBMCの対応関係を図で整理します。

リーンキャンバスとBMCの使い分け

どちらも「1枚でビジネスモデルを概観する」という用途は同じですが、最大の違いは「テンプレートの中に『顧客の課題』が入っているかどうか」にあります。

新規事業を創出する最初のステップは、良質なアイデアの発見です。そして、優れたアイデアは常に「良質な課題」から始まります。自社の解決策(ソリューション)ありきではなく、課題起点(課題ドリブン)で考えることが成功の鍵となります。

リーンキャンバスは、その最重要項目に「顧客の課題」を据えています。課題を起点として、ターゲット顧客、提供価値、解決策、そして収益モデルまでを一気通貫で組み立てるのに最適です。一方、BMCには「課題」の項目がありません。これは、ビジネスの対象となる課題がすでに明確になっている(=既存事業である)ことが前提になっているからです。

- リーンキャンバスが適しているケース:ゼロベースで「顧客の課題」からビジネスアイデアを探求し、仮説検証を繰り返す新規事業の立ち上げ期。

- BMCが適しているケース:すでに対象とする顧客や課題が明確な既存事業において、ビジネスモデルの変革や最適化を考えるとき。

両者の特性を理解し、現在の事業フェーズに適したフレームワークを選択しましょう。

リーンキャンバスを使う場面/使わない場面

- 使う場面:新規事業の初期(探索)段階に最適です。具体的には、課題と解決策がフィットしているかを探る「Problem–Solution Fit(PSF)」から、製品が市場に受け入れられるかを探る「Product–Market Fit(PMF)」のフェーズです。また、既存事業であっても「新しい顧客層」や「新しい提供価値」を検証する場合には非常に有効です。

- 使わない場面:既存事業のオペレーションを詳細に落とし込む計画や、銀行融資などに提出する「静的で完成された事業計画書」の代わりとして使うのには適していません。

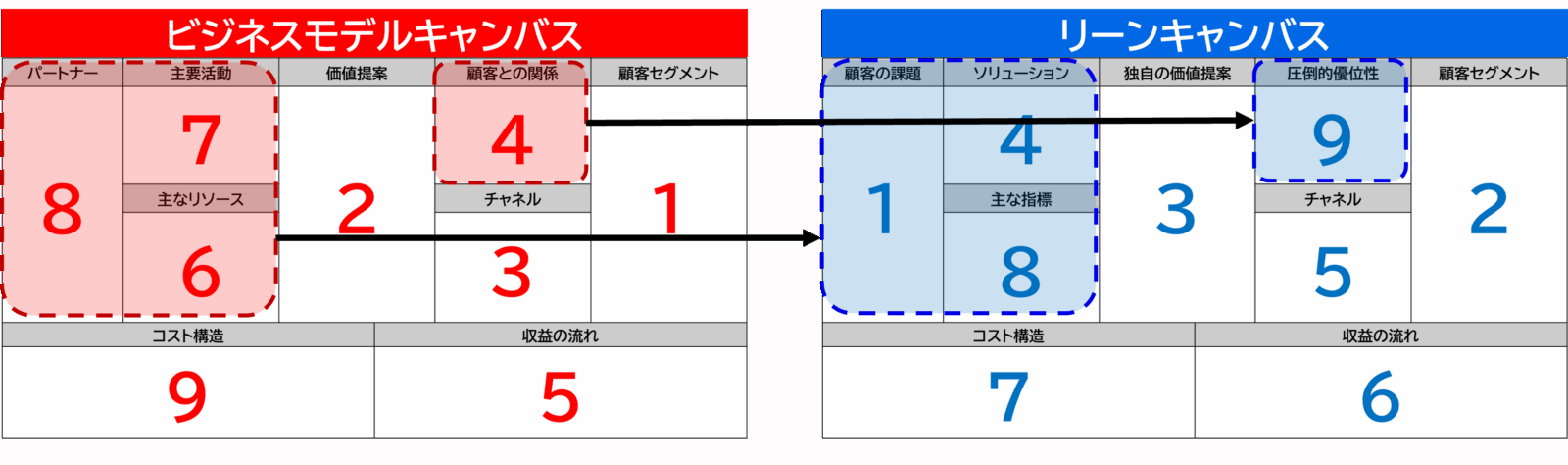

リーンキャンバスの書き方:9項目の記載方法

リーンキャンバスは、ビジネスアイデアを9つの要素に分解して整理します。ここでは、それぞれの項目が何を意味し、どのように書けばよいかを、推奨される記載順に沿って解説します。

2-1024x559.png)

リーンキャンバスを記載する順番

リーンキャンバス記載順は、次の順番で考えるのが定番です。

- 顧客の課題(既存代替を含む)

- 顧客セグメント

- 独自の価値提案

- 解決策(MVP像)

- チャネル

- 収益の流れ

- コスト構造

- 主要指標

- 圧倒的な優位性

一方、リーンキャンバスの記載順に絶対解はありません。状況に応じて、最もリスキーな仮説から重点的に検討するのが基本です。なお、多くの場合、ビジネスプラン初期段階で最もリスキーなのは、「顧客・課題・価値」の3つです。

1. 顧客の課題(Problem)※既存代替を含む

顧客が直面している「悩み」や「不便」の中で、特に重要だと考える上位1〜3の課題を記載します。

あわせて、顧客が現在その課題を解決するために行っている「既存の代替手段」も列挙します。これは競合製品かもしれませんし、Excelでの自作管理や、あるいは「何もせず我慢する(無対策)」といった行動も含みます。なぜ今それを選んでいるのか、そこにどんな不満があるのかを押さえます。

書き方のポイント

- 課題を評価する際は、「発生頻度」「痛みの深さ」「支払い意思」の3軸で優先度をつけます。特に「痛みが深い」または「頻度が高い」課題が重要です。

- 顧客インタビューなどで確認できた「事実」と、まだ想像段階の「仮説」は、明確に区別しておきましょう。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- 課題1:営業担当者の案件進捗が属人化しており、マネージャーがリアルタイムで把握できない。

- 課題2:月末のレポート作成に毎月10時間以上かかっている。

- 既存の代替手段:Excelの共有ファイル、チャットツールでの口頭報告。

2. 顧客セグメント(Customer Segments)

上記1の課題を抱えているのは「誰」なのか、価値を届ける顧客層を具体的に定義します。

B2B(企業向け)サービスの場合は、実際に使う「利用者」、予算を決める「意思決定者」、選定に関わる「影響者」など、関わる人物を区別すると明確になります。

特に、最初に狙うべき「真っ先に使ってくれそうな熱心な顧客層(アーリーアダプター)」を明示することが重要です。

書き方のポイント

- 「業界」や「企業規模」といった属性だけでなく、「現場のどのような状況(利用シーン)で」使うのか、顧客の顔が思い浮かぶレベルまで具体化します。

- B2Bでは「利用者」と「決裁者」を区別して併記すると、営業戦略が立てやすくなります。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- ターゲット層:従業員50〜200名規模のIT/サービス企業の営業部門。

- アーリーアダプター(初期顧客):Excel管理に限界を感じ、すでに複数のクラウドツールを導入し始めている若手営業マネージャー。

3. 独自の価値提案(Unique Value Proposition)

顧客が競合ではなく、あなたのサービスを「なぜ選ぶのか」を、明確なキャッチコピー(一行のヘッドライン)で表現します。

顧客が本当に解決したいこと(ジョブ)や、それによって得たい成果に直接応える「他社にはない独自の便益(ベネフィット)」を簡潔に示します。(より詳細な分析には Value Proposition Canvas を使うこともあります)

書き方のポイント

- 機能の特徴ではなく、「その結果、顧客にどんな良い未来が待っているのか(ベネフィット)」を中心に言語化します。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- 独自の価値提案:日報を入力するだけで、自動でグラフ化と売上予測が完了。営業会議のための資料作成時間をゼロにする、現場ファーストの進捗管理ツール。

4. 解決策(Solution)

上記3の価値提案を、どのように実現するかを記載します。

ここでは完璧な製品を目指すのではなく、まずは「課題を解決できる実用最小限の製品(MVP: Minimum Viable Product)」のイメージを具体化します。どのような機能や方法で課題を解決するのか、検証可能なレベルまで分解して書き出します。

書き方のポイント

- 1で挙げた「課題の上位3つ」に対して、それぞれどのような機能やアプローチで解決するのかを1対1で対応させると整理しやすくなります。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- スマホから1分で入力できるチャット形式の日報UI。

- 入力データをリアルタイムでダッシュボードに反映する機能。

5. チャネル(Channels)

顧客にサービスを届け、関係を築くための経路(接点)です。

顧客がサービスを「発見」し、「利用を開始」し、「価値を実感」し、「継続」するまで、それぞれの段階でどのような接点(例:Web広告、SNS、口コミ、営業担当など)を持つかを整理します。

顧客の行動の流れ(カスタマージャーニー)と一致させ、特に初期段階では最も効果的なチャネルに集中します。

書き方のポイント

- 初期段階では「面」で広げるよりも、確実にアーリーアダプターに届く「点」のチャネル(ダイレクトセールス、特定の展示会、専門コミュニティなど)に集中します。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- B2B向けのIT展示会でのデモ展示。

- 営業ノウハウを発信するオウンドメディア(ブログ)からのホワイトペーパーダウンロード。

6. 収益の流れ(Revenue Streams)

ビジネスとしてどう収益を上げるか(収益モデル)を定義します。

「誰が」「いつ」「何に対して」お金を支払うのかを明確にします。

価格モデル(例:サブスクリプション(月額制)、従量課金、成果報酬、ライセンス(買い切り)など)や、顧客が「お金を払う」と決める機能や瞬間(課金トリガー)、想定される顧客単価などを記載します。

書き方のポイント

- サブスクリプション、従量課金、成果報酬など、どのモデルを採用するか。また、おおよその顧客単価(LTV)や課金のタイミング(トリガー)を記載します。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- 収益モデル:1ユーザーあたり月額3,000円のサブスクリプション課金。

- 無料トライアル(14日間)終了後に本契約へ移行。

7. コスト構造(Cost Structure)

サービスを提供し、収益を上げるためにかかる費用を洗い出します。

人件費や家賃などの「固定費」、売上に比例して増える「変動費」、そして顧客を1人獲得するためにかかるコスト(CAC: Customer Acquisition Cost)など、コストが発生する主な要因を特定します。

まずはMVP(実用最小限の製品)を提供するために必要な最小コストを見積もります。

書き方のポイント

- まずはMVPを開発し、最初の顧客を獲得するまでに必要な「初期のランニングコスト」と「顧客獲得単価(CAC)」を見積もります。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- 開発・運用費:エンジニア2名の人件費、クラウドサーバー利用料。

- 顧客獲得費(CAC):Web広告費、展示会出展費用、営業担当者の人件費。

8. 主要指標(Key Metrics)

このビジネスが順調に成長しているか(仮説が検証されているか)を判断するための、最も重要な数字(指標)を定義します。

例えば、顧客がサービスを知ってから継続・紹介するまでの流れ(AARRRモデルなど)のどこを今最優先で見るべきか、あるいは事業全体の成長を示す北極星のような指標(ノーススター指標。例:有効アクティブチーム数)は何かを定めます。

書き方のポイント

- 追うべき指標は事業フェーズによって変わりますが、初期段階では「ユーザーが本当に価値を感じて使ってくれているか」を示す指標(アクティブ率や継続率など)を設定します。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- 無料トライアルから有料プランへのコンバージョン率(目標15%)。

- 有料顧客の月次解約率(チャーンレート:目標2%未満)。

- 週3回以上ログインしているアクティブユーザーの割合。

9. 圧倒的な優位性(Unfair Advantage)

競合他社が簡単には真似できない、自社だけの「不公平」とも言えるほどの強力な強みは何かを記載します。

例えば、独自の専有データ、特定の業界に関する深い専門知識(ドメイン知識)、利用者が増えるほど価値が高まるネットワーク効果、強力なコミュニティ、他社へのスイッチングコスト(乗り換えにくさ)、ブランドなどがこれにあたります。

これは最初から明確でなくても構いません。事業を進め、検証を通じて具体化し、磨き上げていくものです。

書き方のポイント

- 独自の専有データ、深いドメイン知識、強力なコミュニティ、特許などが該当します。「機能の多さ」や「情熱」はすぐ真似されるため優位性にはなりません。

【具体例:営業支援SaaSの場合】

- 業界トップ企業との共同開発による、圧倒的に使いやすいUI/UX(模倣困難な暗黙知の結晶)。

- 既存事業で築き上げた、全国5,000社の経営者ネットワーク(独自の営業チャネル)。

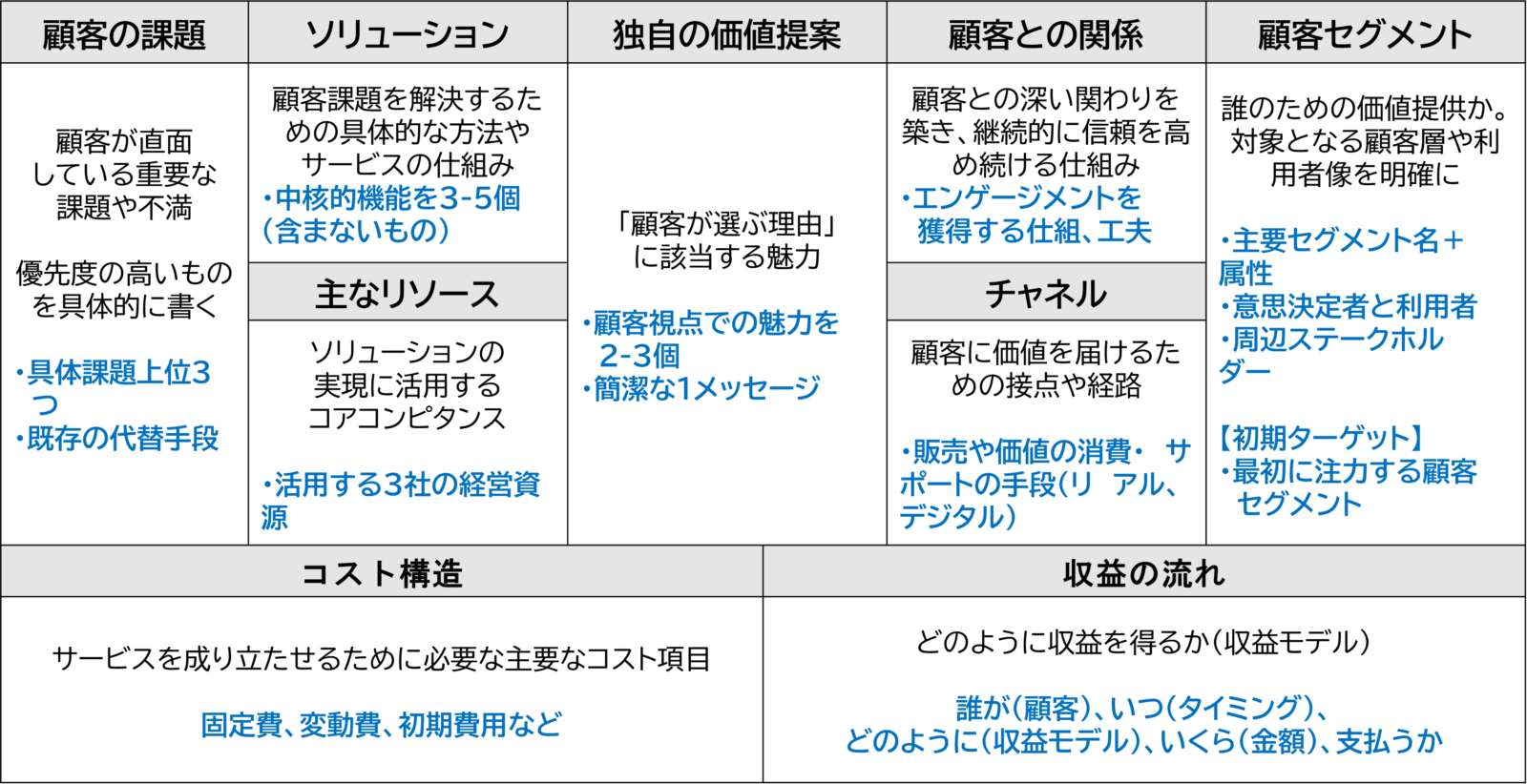

大企業の新規事業向け「改訂版リーンキャンバス」

ここまでの9項目を埋めることで、スタートアップにおけるビジネスの全体像が見えてきます。

しかし、リーンキャンバスはスタートアップでの活用が一般的ですが、ここではデジタルトランスフォーメーション研究所が、大企業や既存企業がDXや新規事業で活用するために独自にカスタマイズした「改訂版リーンキャンバス」をご紹介します。

リーンキャンバスは、課題起点にビジネスプランの学習サイクルを回すことに適した優れたフレームワークです。一方で、ITスターアップでの活用に特化してチューニングされているきらいがあります。

「既存の経営資源がある大企業で」「DX起点で新規事業検討を行う」場合、標準的なリーンキャンバスのままでは既存リソースの活用や顧客との関係構築の視点が抜け落ちてしまうという課題があります。そのため、次の改訂版リーンキャンバスを使うことをオススメします。

2-1600x874.png)

リーンキャンバスの改訂ポイント

リーンキャンバスは元々の設計思想として状況に合わせたカスタマイズが推奨されています。当研究所のDX新規事業検討現場で複数のビジネスプランに適用した結果、最も活用しやすいと判断したのがこの改訂版のリーンキャンバス項目です。

- 主な指標→主なリソース:「主な指標」はBMCの「主なリソース」に変更します。これは、スタートアップと違い企業が新規事業を検討する場合、既存の経営資源をどう新規事業に活用するかの視点が重要なためです。また、ITスタートアップの場合、顧客利用率や有料プラン転換率などの主な指標を検討しておくことが重要です。しかし、大企業の新規事業ではこれらの指標の検討はビジネスプラン検討後の詳細なマーケティングプラン、営業プランで検討するのが一般的です。

- 圧倒的優位性→顧客との関係:スタートアップの場合、生き残るためには、唯一無二の優位性構築が必要です。そのため圧倒的優位性(英語でUnfair Advantage)の構築が推奨されます。(「Unfair Advantage」とは、競合他社が容易に模倣できない、「不公平」とも言えるほどの強力な強みを指します)一方、大企業の場合は既存リソースを最大限活用して相対的な優位性を構築する方が重要です。 リーンキャンバスでは、顧客との関係は、チャネルに含まれる要素として省略されています。しかし、DXではデジタルを活かした顧客エンゲージメント構築が重要です。よって、本項目で顧客との関係構築方法をしっかり記載します。

改訂版リーンキャンバスの書き方

改訂版リーンキャンバスの書き方のポイントを示します。

なお、新規事業研修【DXリーダーを育成する顧客起点の事業企画・役員提案プログラム】では、この改訂版リーンキャンバスを使ってビジネスプランを検討します

まとめ

リーンキャンバスは、DX企画や新規事業の初期段階で仮説とリスクを一枚に凝縮し、スピーディに検証を回すための強力なツールです。本記事で紹介した9項目の具体例を参考に、まずは「顧客の課題」から一枚書き上げてみましょう。

また、既存の経営資源を持つ大企業の場合は、当研究所が独自に定義した「改訂版リーンキャンバス」を活用することで、より実態に即した精度の高い事業企画が可能になります。

体系的に事業企画スキルを身につけたい方は、新規事業研修【DXリーダーを育成する顧客起点の事業企画・役員提案プログラム】もぜひご検討ください。ほかのDX向けフレームワークも学びたい場合は、DXフレームワーク解説ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら