DXでは、顧客ニーズの変化に合わせて新しい提供価値を創ることが求められます。そのため、DX時代に適した新規事業創出プロセスとフレームワークの理解が欠かせません。

本記事では、アイデアの探索からビジネスプラン作成までの具体的なプロセスを、当研究所のDX新規事業企画研修で実際に使っているプロセスをもとに解説します。独自の環境分析(T2C)や改訂版リーンキャンバスといったフレームワーク、さらに各ステップでの生成AIの活用法も紹介します。

目次

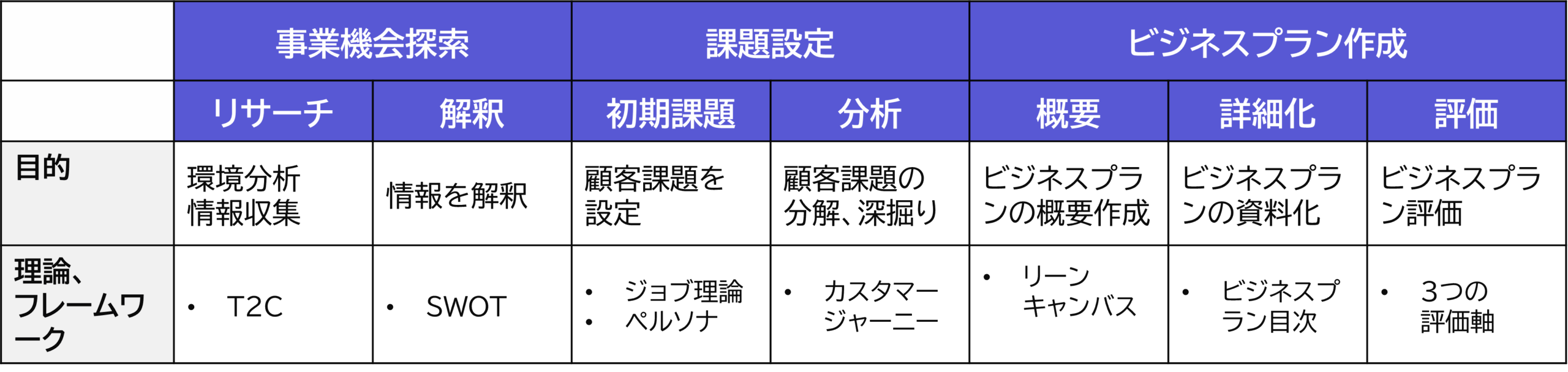

DXにおける新規事業創出の7ステップ(全体像)

新規事業創出プロセスと各プロセスで活用する理論・フレームワークの全体像を示します。

プロセスは大きく3つのフェーズで構成されます。本記事では、このプロセスを以下の「7つのステップ」に分解し、Step1〜Step3として解説します。

- 事業機会探索(Step1)

- リサーチ:環境分析・情報収集(T2C)

- 解釈:情報の解釈(SWOT)

- 課題設定(Step2)

- 初期課題:顧客課題の設定(ジョブ理論・ペルソナ)

- 分析:顧客課題の分解・深掘り(カスタマージャーニー)

- ビジネスプラン作成(Step3)

- 概要:ビジネスプランの概要作成(リーンキャンバス)

- 詳細化:ビジネスプランの資料化(ビジネスプラン目次)

- 評価:ビジネスプラン評価(3つの評価軸)

次から、このStep1〜Step3のプロセスに沿って一つずつ解説します。

Step1 事業機会探索:T2C・SWOTで「やるべき方向」を探る

分散した情報をT2C(Technology/Customer/Company)で集めて事実として並べ、SWOTで解釈し、クロスSWOTで「やるべき方向」を言語化します。出力は次工程で扱える粒度の機会仮説の短いリストです。

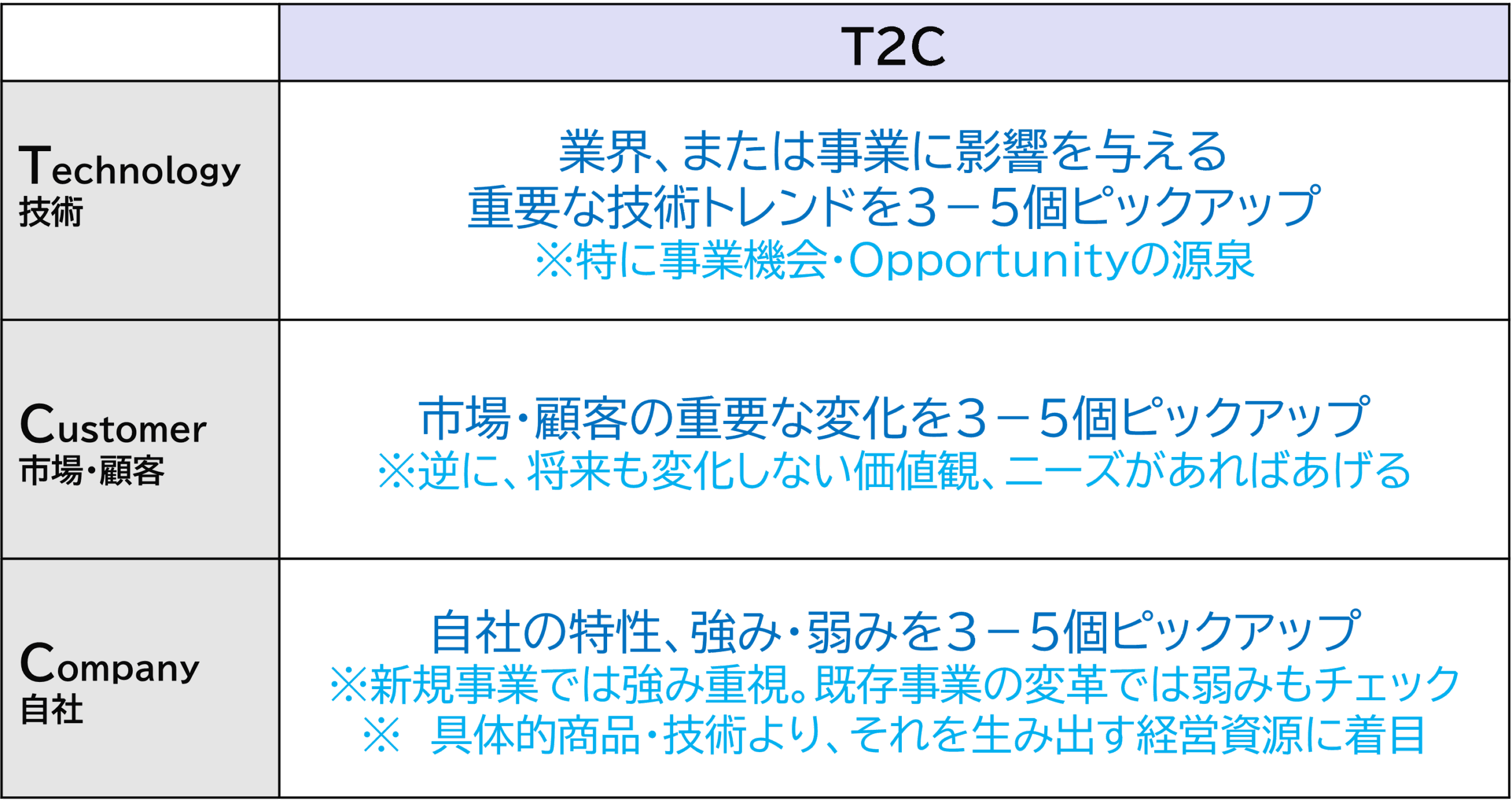

1. T2Cで事実を集める(リサーチ)

Technologyは「できるようになったこと」、Customerは行動や意思決定の変化、Companyは他社が容易に模倣できない、独自の強みとなる資産(現場ノウハウ、既存の顧客チャネル、保守網、保有データへのアクセスなど)を棚卸します。ここでは結論よりも事実の精度を優先します。

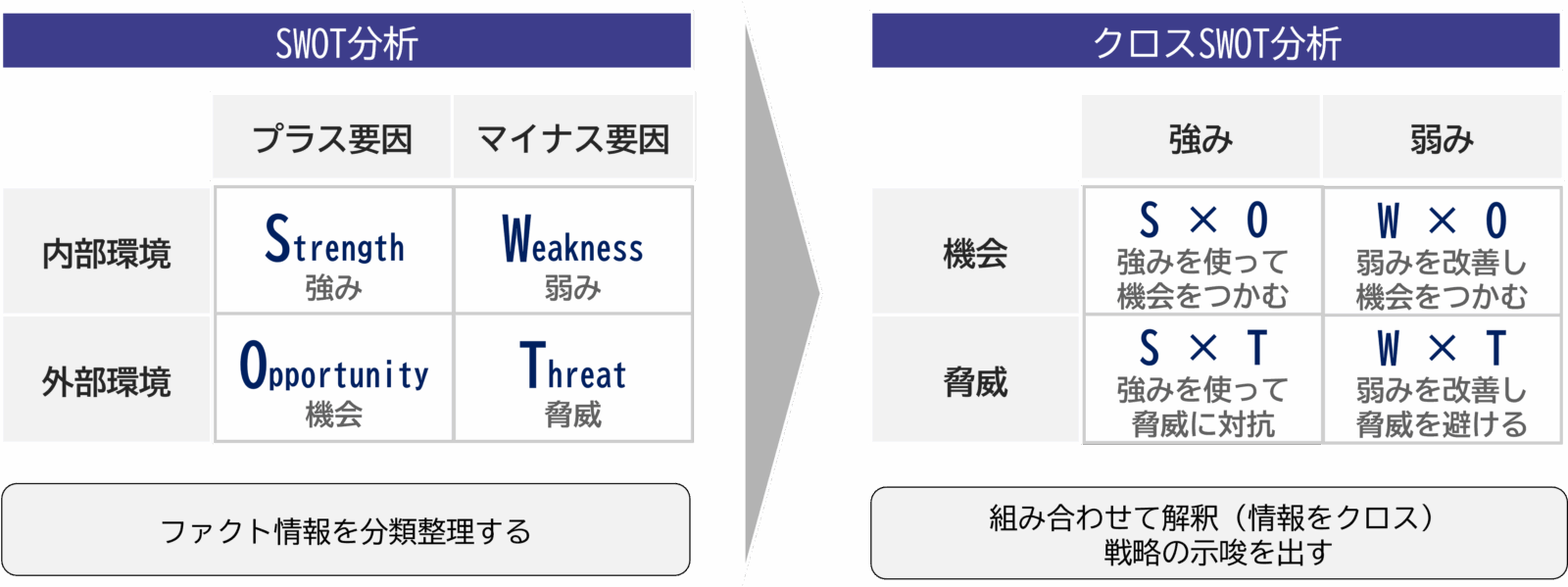

2. SWOT・クロスSWOTで示唆にする(解釈)

T2Cの事実をSWOTへ写し、S×OやW×Oなどの組み合わせで事業機会を短文化します。並列列挙にせず、仮の優先順位を付けて次工程の焦点を定めます。

定義や手順の詳細は、環境分析・T2Cの解説をご参照ください。

【生成AIの活用例】Step1における活用法

Step1の情報収集、特にT2C分析における業界リサーチでは、生成AIの活用が非常に有効です。膨大な市場レポートや技術トレンドを生成AIに読み込ませ、「Deep Research」を活用することで、短期間で質の高いリサーチが可能になります。自社の強み(Company)と掛け合わせた場合の「示唆の候補」を効率的に洗い出し、分析の精度を高めます。

Step2 顧客課題設定:ジョブ理論・カスタマージャーニーで「解くべき課題」を深掘る

Step1の示唆を、顧客の成し遂げたい進歩(ジョブ)に言い換え、代表的なペルソナを定めます。続けてカスタマージャーニーで体験の各フェーズをたどり、行動(事実)/進歩/Painを対応づけます。出力は課題仮説の束と検証前提です。

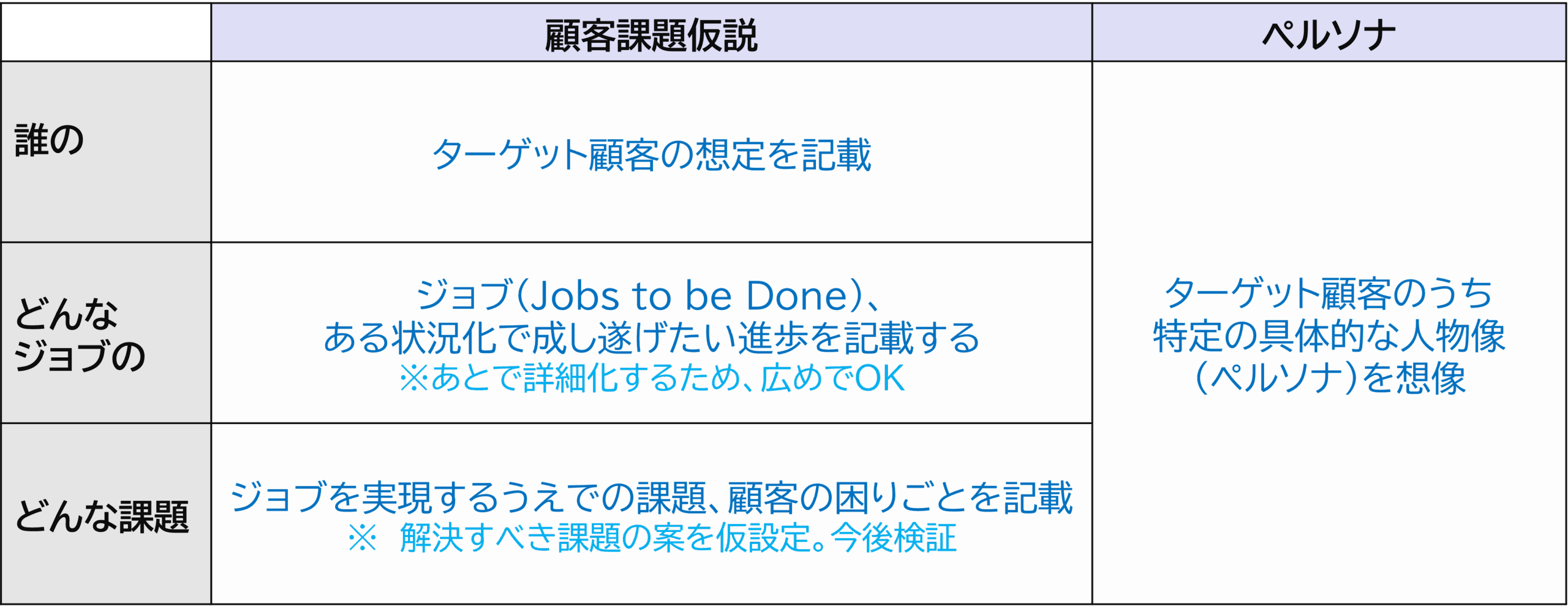

3. ジョブ/ペルソナで課題を定義する(初期課題)

ジョブは顧客が望む進歩を一文で定義します。ペルソナでは導入プロセスや関与部署など意思決定の制約を明らかにし、観察の前提を固定します。

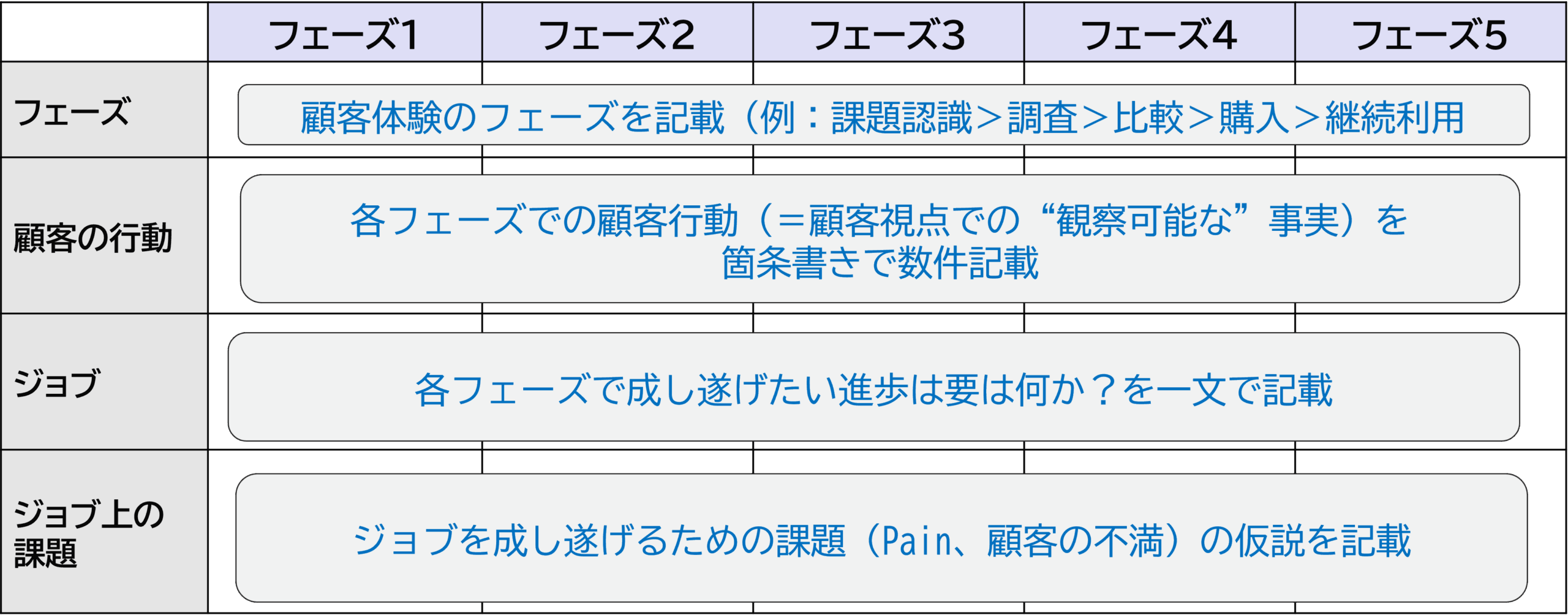

4. カスタマージャーニーで詰める(分析)

認知から継続利用までのフェーズごとに行動を事実で記録し、進歩とPainを対応づけます。どのPainから解くかを決め、検証項目と成功条件を明示します。

【生成AIの活用例】Step2における活用法

顧客解像度を高めるペルソナ作成やカスタマージャーニー作成にも生成AIを活用します。生成AIは世の中の汎用的なペルソナを学習しているため、テーマの定まりきっていない初期段階でも、網羅性の高い詳細なペルソナ候補を複数作成できます。同様にカスタマージャーニーも複数案を作成させ、最も精度の高い原案を基に議論を深めることで、顧客理解の質とスピードを両立します。

Step3 ビジネスプラン作成:改訂リーンキャンバスで「勝てる計画」に落込む

Step2の課題仮説を1枚で俯瞰できる形にまとめ、文章化し、三つの評価軸で次アクションに接続します。完璧さより整合性と学習計画を重視します。

5. 改訂リーンキャンバスで1枚化する(概要)

原型であるビジネスモデルキャンバス(BMC)の強み(リソース重視)と、リーンキャンバスの強み(課題・顧客重視)を両立させるため、当研究所では「改訂版」を推奨しています。

具体的には、リーンキャンバスの「主な指標」をBMCの「主なリソース」に戻し、「Unfair Advantage(不公正な優位性)」を「顧客との関係」に置換します。大企業がDXで新規事業を創出する際、既存の資産(リソース)や顧客接点こそが最大の価値の源泉となり得るため、これらを初期段階から設計に織り込むことが重要です。

2-1600x874.png)

原型の定義や比較は、リーンキャンバス解説をご参照ください。

6. ビジネスプラン目次に展開する(詳細化)

リーンキャンバスでビジネスプラン概要が固まったら、ビジネスプランを作成します。次の「新規事業ビジネスプラン8つの基本項目」を網羅してプレゼンテーション資料として仕上げます。

- 概要(Overview)

- 機会(Opportunity)

- 問題(Problem)

- 解決策(Solution)

- 顧客または市場(Customer or Market)

- 競合(Competition)

- 収益モデル(Revenue Model)

- 事業成長ストーリー(Story)

7. 三つの評価軸で判断する(評価)

市場魅力度/優位性構築可能性/自社戦略適合の三観点を端的に点検し、主要前提の検証計画(期間・データソース・成功条件)を1枚サマリに添えます。

【生成AIの活用例】Step3における活用法

Step1, Step2の成果(T2C分析、ペルソナ、カスタマージャーニー)をインプットとして生成AIに与え、リーンキャンバスの原案を出力させます。生成AIは汎用的な経営フレームワークを深く理解しているため、ロジックの通った精度の高い原案作成が可能です。未充足の欄や、検証すべきデータソースの提案など、「壁打ち相手」として活用することで、プランの精度を磨き上げます。

なぜDX推進に「新規事業創出」が必要なのか

最後に、DXと新規事業の関係を簡潔に整理します。DXは、デジタルによる環境変化に企業が対応するための変革であり、方向性は大きく「提供価値の創造」と「業務の高度化」に分かれます。

本記事で解説してきたプロセスは、前者(提供価値の創造)の取り組みの一つです。この「提供価値の創造」のアプローチは、おおむね次の三つに分けられます。

方法1:既存事業に新しい価値を追加する

第一は、既存事業に新しい価値を追加する方法です。たとえば、デジタルを使った顧客接点の拡大やサービスの高度化が該当します。市場変化が比較的小さく、現行のビジネスモデルで十分に対応できると判断できる場面に向きます。

方法2:既存事業のビジネスモデル自体を変える

第二は、既存事業のビジネスモデル自体を変える方法です。既存のやり方では顧客価値を届けにくくなっている場合に有効ですが、対象となる売上・組織・業務プロセスが大きいため、同時に多くを変える必要があり難易度は高くなります。

方法3:既存とは別に新規事業を立ち上げる(本記事のテーマ)

第三は、既存とは別に新規事業を立ち上げる方法です。既存事業への影響を最小限にしながら、新しい価値と仕組みを小さなチームで素早く試せる点が利点です。方法1よりは難しい一方、方法2よりは着手しやすいケースが多く、リスクもコントロールしやすい取り組み方です。

近年は、既存の稼ぎを守りつつ新しい柱を育てる「両利きの経営」の文脈で、この新規事業が重要な役割を担います。本記事で解説したプロセスは、特にこの第三の「新規事業の立ち上げ」を強力に推進するための実践的な手法です。

まとめ:プロセスを実践し、DXを推進する

本記事では、DX時代における新規事業創出の具体的な7ステップと、各段階で活用するフレームワーク(T2C、ジョブ理論、改訂版リーンキャンバスなど)、さらに生成AIの活用法を解説しました。

これらのプロセスやフレームワークは、知っているだけでなく「実践できる」ことが重要です。当研究所の「DX新規事業企画研修」では、本記事で紹介したプロセスを、生成AIも活用しながら実際に手を動かして学びます。ご興味のある方は、ぜひ詳細をご覧ください。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所

代表取締役/DXエバンジェリスト

DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。

詳しいプロフィールはこちら